大寨的自然灾害与重建之路

1963年,大寨村遭遇了一场极为严重的自然灾害。山洪像脱缰的猛兽冲进村庄,咆哮着淹没了一片片庄稼,冲垮了村民赖以为生的土地。洪水刚退,冰雹又紧随而至,豆大的冰块砸得庄稼东倒西歪,颗粒无收。接着霜冻降临,低温冻裂了尚未消融的泥土,田间残存的一点作物也被彻底摧毁,无法收割。

这几场灾害接连冲击,让原本就处于山沟里的大寨村陷入绝境。房屋倒塌了大半,村民们四处流离,有些甚至只能蜷缩在废墟上过夜,连口像样的热饭都吃不上。田地满目疮痍,堆积的淤泥足有一尺深,平整的良田变成了泥坑,过去辛苦开垦出的梯田被冲毁得七零八落。

庄稼没了收成,粮缸空空如也,甚至连用来种地的种子都被摧毁殆尽。失去生活支撑的不少人开始希望依靠国家援助渡过难关。村里的长者们凑在一起商量,有人提议要不要托人去县城请示分发救济粮,也有人觉得这些年的努力好像要白费了。

就在这样的迷茫中,陈永贵站了出来,召集全村开了一次会。他提出,灾难当前,靠天靠地靠别人都不如靠自己。他不像别人那样多说什么大道理,只是把眼前的情况分析得明明白白:地坏了,我们修;房倒了,我们盖;粮食没有了,就从希望破土的土地里刨出来。谁也没指望陈永贵能想出有什么灵丹妙药,但一说到干起活儿来,大家都觉得,这活计虽然难,可不是不能拼。人挨饿容易,庄稼挨不过去,人和田地还要活。

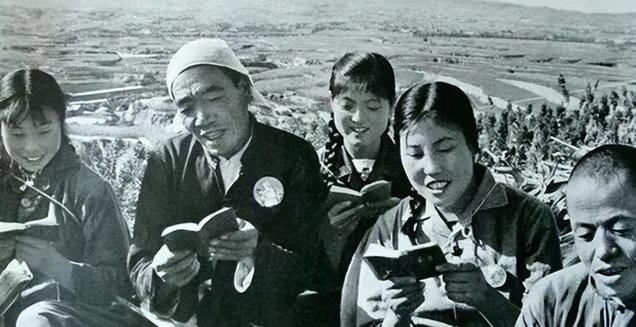

一年后,这片被毁得面目全非的土地上,村民们硬是翻出了新生机。陈永贵带着人先从重建家园下手,他们用倒塌房屋的残砖碎瓦,在山腰和山脚一点一点垒起新的石窑房。没修工具,锄头坏了就地补,推车损了就手抬肩扛。村头村尾的男人们成天弓着腰搬石头,女人抱着小孩到山上捡柴烧火,眼里是失去家园的苦楚,手上却没一刻闲着。面对清理出来的杂乱土地,村里年轻力壮的汉子全都用上了力,把梯田一层层修好。

等到整个工程告一段落时,村民看到改造完成的梯田和贯通的水渠,心里一下有了底。到了第二年,粮仓重新填满,村民尝到第一口自家粮食时,心中只有踏实的欢欣。更让人意想不到的是,村里还额外向国家交上了24万斤商品粮,这在周围村镇引起了巨大震动。

农业实绩赢得全国关注

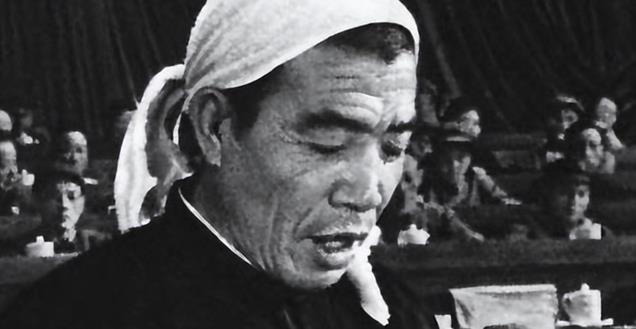

1964年,陈永贵在全国人大会议上亮相,成为一个从山村走向国家政治舞台的农民代表。大寨这个位于山西省昔阳县贫困角落的小村庄,逐渐走入了中央领导人的视线。在当时的社会背景下,利用有限条件发展生产的精神和行动被视为社会主义集体经济的一种模范实践。

毛主席明确提出,大寨的自力更生是“战无不胜的法宝”。在全国范围内的宣传中,大寨人的坚忍和奋进被广泛报道。陈永贵的领导能力也成为焦点,从一个普通农民成长为人大代表,这个背景塑造了他作为时代典型人物的形象。在这样的氛围中,“农业学大寨”的号召迅速传递到全国,成为一种带有潮流性质的运动。

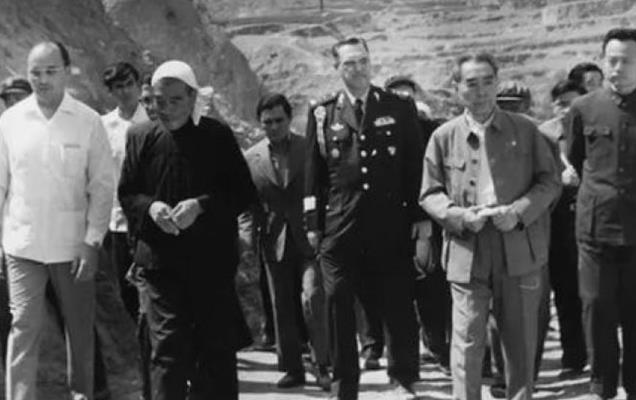

随着农业学大寨运动的持续升温,陈永贵本人也从一个地方农民的典型,逐渐走上更高的政治舞台。1975年,在第四届全国人大第一次会议上,陈永贵被任命为国务院副总理,成为中国政坛独树一帜的农民代表。作为一名出身于山村的干部,他的晋升创造了中国政治史上的一个特殊案例,这种从乡村到中央的转变也赋予他更加重要的使命。

担任副总理后,陈永贵继续保持对农业领域的高度关注。他从大寨当年的经验出发,认为只有依托集体的力量,完善农业基础设施,才能推动乡村的整体发展。他亲自走访多个省份的农村,调研农田基本建设的进展情况,并强调劳动密集型方法在农业中的实际可行性。

作为一位从土地上走出来的领导者,陈永贵对农业的规划思路,与中央其他领导人的观点逐渐出现了一些差异。他始终认为农民是农村经济发展的主体,强调以地为本的农业工作要充分调动农民的主观能动性。在推广大寨模式时,他主张延续当年的实践经验,继续通过修建梯田、坡地整治和垦荒来提高粮食产量。

胡耀邦的批评与学大寨运动的反思

1978年,改革开放的初步探索让全国上下开始重新审视过去的一些做法,其中学大寨模式不可避免地被推到风口浪尖。有些地方因过度强调模仿大寨的经验,进行了一些与当地实际条件不符的基础建设,最终事与愿违。一些媒体和学术文章也开始零星出现对这一问题的批评声音,尤其是关于全国范围内大规模修梯田是否合理的探讨,更是引发了广泛关注。

改革开放之初,胡耀邦在中央党校的一次讲话中,直接开门见山地指出“大修人造平原”的做法存在劳民伤财的问题,还认为这种用大量人力改造自然的方式,并不符合科学规律。这一言论迅速引起了农业系统内部的热议,也牵涉到当时担任国务院副总理、负责农业工作的陈永贵。

陈永贵在得知这番讲话后,情绪颇为激动。他每每提及修田时,总是习惯用最直接的方式表达自己的观点。他反问道:农民不种地、不改造土地,那粮从哪儿来?看到荒地闲置不整治,看到水土流失不修复,不干还能吃上饭吗?在陈永贵看来,胡耀邦根本不懂农民。

这种争论背后逐渐显现了更大的问题。对于全国许多地区来说,学大寨运动确实存在着一定的盲目推广现象。例如,北方的一些平原地区和雨水充沛的地区,实际上并不需要按照大寨那样的梯田模式进行土地整治,但基于运动的号召力,当地也照搬大寨经验进行规划,结果在部分地方因投入大于产出,反而导致劳动力和资源的巨大浪费。一些地方试图完成当时下达的学大寨运动指标,甚至出现了没有科学评估就硬性开工的工程项目,造成了严重的资源损失。

大寨模式里的劳动密集型思路在市场化进程逐步加速的大背景下,逐渐被认为与新形势不相符。一些地方政府开始重新梳理农业发展的路径,强调因地制宜和经济效益的重要性,政策执行时也更加侧重结合区域条件,而不是简单复制其他成功模式。此外,农业机械化和科技投入的发展趋势也让大寨模式逐渐失去了以往的推广优势。

退出政坛与晚年生活

随着大寨在全国范围内的影响逐渐减弱,学大寨运动后期暴露出的盲目冒进、资源浪费以及地方推广中的简单化操作,开始吸引越来越多的社会关注。这些问题也让曾经作为榜样的大寨村成为舆论批评的对象。

当这些质疑加剧时,陈永贵已经开始反思过往。作为大寨村曾经的带头人和农业政策的主要执行者,他在公开场合表示愿意接受批评。在1980年,陈永贵正式辞去主要领导职务,从国务院副总理的位置退下来,为学大寨运动结果所引发的问题承担责任。在与大寨村干部的一次谈话中,陈永贵提起自己过去的做法。他回忆了自己一贯提倡的“干就要干到最好”的信念,但也坦言,有些时候走得太远,实践超出了现实条件。他用一句话说道,“组织给我定九十九,我就去干一百一。”

辞去职务后,陈永贵的去向一度成为外界关注的焦点。他原本打算退下来之后回到大寨,重新返回土地上务农。他希望能以普通农民的身份重新参与村里的日常劳动,继续为村庄的发展尽微薄之力。然而,中央领导和有关部门对于他的安排十分慎重。考虑到陈永贵这一生为农村和国家做出的巨大贡献,同时也因为他身体状况日益下降,中央决定让他留在北京安度晚年。

为了体现对他的关怀和尊重,陈永贵被安排享受副国级退休干部的生活待遇,住进了北京的一处专门为高级干部准备的住所。那时,陈永贵的身体健康状况已不如从前。他在过去几十年里的繁重工作和高强度压力下积劳成疾,担任公职期间从未多加顾及自己的体魄,晚年时期显露出了多种疾病。

在北京的晚年生活中,陈永贵过着相对低调和简单的日子。他不再参与任何重大事务,但偶尔会与昔日的同事和朋友会面,回顾那些年和大寨村民共同奋斗的时光。据当时的知情人士回忆,陈永贵仍然心系大寨的发展,经常通过写信和访客了解村里的近况,关心农业政策的最新变化。

参考资料:[1]程漱兰.从大寨陈永贵到呼唤“新农民”[J].人民论坛,2006(01B):15-17