倪瓒是元代著名画家,他散尽家财之后隐居太湖之滨。每天不是访友出游,就是在描摹太湖山水。画中有一种不食人间烟火的孤独感,后人一提到超脱俗世的境界就想起了他。倪瓒画山水构图讲究疏朗深远,笔墨讲究枯中有润,看上去很简单临仿起来难度极大。尤其是画中呈现的空灵静雅韵味,很难描摹出来。

后人接受倪瓒的画风有个过程,明初的时候并没有画家认识到他的笔墨有多么雅致,审美有多么高级。直到明代中期,随着吴门画派的崛起,文人画家发现了元人笔意堪比宋人丘壑。于是,倪瓒山水画成为文人士大夫珍藏的宝物。有些文人自诩门风清正、志趣高雅,家中必有一幅倪瓒风格的山水。古人学画主要通过临仿名家作品,于是仿倪瓒山水越来越多。

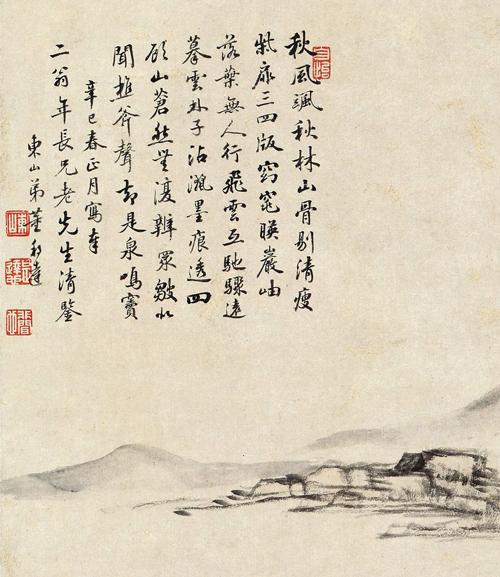

董邦达 仿倪瓒山水

这幅画是清代董邦达的仿古作品,他主要生活在乾隆年间。皇帝很喜欢他的画风,曾经带他一同南巡。董邦达画了很多江南美景,以便皇帝返京之后还能回忆起江南。他的风格比较多变,既能画宫廷样式的华丽工整山水,也能画彰显文人情怀的旷远景色。由于他是官场中人,创作中会流露出一种闲适满足的感觉,仿元人山水就有了另一番韵味。

以《仿倪瓒山水》为例,董邦达也用到了枯笔技法,只不过呈现的韵味温润。明明是枯枝,用笔偏实,用墨少了变化,看不出秋天萧瑟的味道,只能看出秋天的明丽。倪瓒山水画中的细竹很有特点,董邦达也添加了这个细节。也许是用笔不够有力、行笔过快的缘故,显得过于柔弱。这些细节造成了只有倪瓒山水形貌,没有倪瓒山水的神韵。

董邦达 仿倪瓒山水 局部

身份地位不同,感受到的山水景色也不同。古人画山水,在乎神似,也就是主观感受。这就注定了同样的景色,在不同画家笔下会发生极大差异。董邦达对太湖山水缺乏深刻了解,只在对临中融合了倪瓒画作中的各种细节。当他的主观感受与倪瓒不同之后,注定学不到倪瓒的笔墨精神。

在笔墨技法上,董邦达调整了用笔。倪瓒喜欢用侧锋,董邦达受四王影响喜欢用中锋。董邦达所用枯笔技法,也不是严格意义的枯笔,更像是淡墨晕染。由于他还用了浅绛色彩丰富山石肌理,让画面显得很润。

董邦达 仿倪瓒山水 局部

董邦达调整技法的原因除了性格阅历,心境感受这些主观原因,还有一个可能。他太想让作品显得生动雅致了,以至于对倪瓒技法进行了改变。这种改变是否成功,相信看了作品都会得到答案。

失去了超逸萧散,多了雅正温润,不见落寞孤独只见庄重明丽。董邦达在笔墨处理上,有求新求变的一面。只不过这种变化拉低了倪瓒山水的高级感,让这幅《仿倪瓒山水》徒有其表。

董邦达 仿倪瓒山水 局部

临仿古人作品相当重要,可以学到古人的技法,也能了解古人的体会。如果想要尝试变化,一定不能操之过急。看到董邦达作为清代画坛名家临仿倪瓒作品都会“翻车”,更应该引以为戒。