朱元璋,这位从草根一步步爬到明朝开国皇帝的男人,人生中最重要的两个字就是“稳”。

稳住大局,稳住皇权,稳住江山。

可偏偏,他手下有一个人,天赋高得让人嫉妒,能力强得让人害怕,性格直得让人不安。

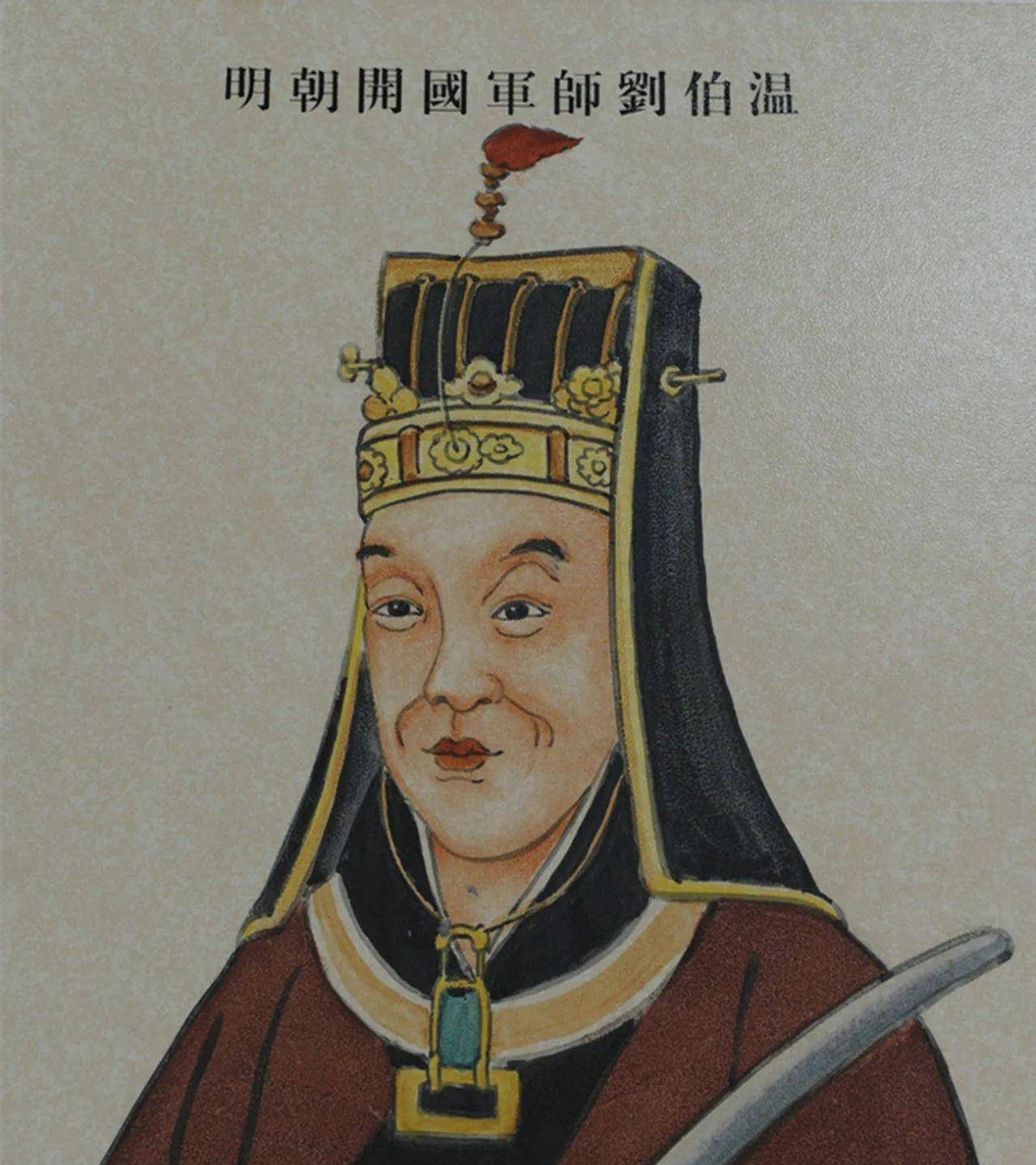

这个人就是刘伯温。

可笑又可悲的是,这位一手帮助朱元璋打下明朝江山的“军师之神”,最后却成了朱元璋一道挥之不去的心病。

为什么一个开国功臣会主动走向自己的末路?为什么朱元璋非但不阻止,还推了他一把?

刘伯温的故事,要从他年轻时的“神童”之名说起。12岁的他,已经是当地出了名的秀才,背书、写文章从不费劲,甚至连大人们都对他佩服得五体投地。

再后来,他考中了进士,走上了仕途。

不过话说回来,元朝末年的官场,黑暗得几乎让人窒息。

刘伯温刚开始还能忍着性子做点实事,但没过多久,他就发现,自己这股子“清流”不仅冲不走污泥,还招来了不少麻烦。

同僚陷害、豪强报复,刘伯温心灰意冷,干脆辞官隐居。

在家种田的那些年,他读书、研兵法,甚至被当地人传成了半个“神仙”,谁见了都得高看一眼。

也就是在这段时间,朱元璋听说了刘伯温的名号。

彼时的朱元璋正从一个农民起义军头领,向“未来皇帝”转型。

他知道,自己缺一双能看清天下大势的眼睛,而刘伯温,恰好是他想要的人。

三次邀请,三次拒绝,刘伯温对这位起义军领袖没什么信心,觉得他不过是个莽夫。

直到第三次,朱元璋派了三位与刘伯温交情不错的故人,亲自上门拜访。

刘伯温这才点头答应,说了句意味深长的话:“天下动荡,英雄起于草莽。

我便赌一把,看看这朱元璋能否成事。”

刘伯温一出山,朱元璋的军队仿佛开了挂。

从平灭陈友谅,到击败张士诚,再到逼退方国珍,刘伯温的计谋无一失手。

尤其是那次鄱阳湖大战,朱元璋本以为胜算不大,结果刘伯温几句话就定下了全局。

胜利之后,朱元璋对刘伯温的评价,甚至超过了他毕生敬仰的诸葛亮。

可惜的是,世上最难得的不是智谋,而是“自知”。

刘伯温的聪明,成就了朱元璋的皇位,也埋下了自己的危机。

在刘伯温眼里,朱元璋是个值得辅佐的明君,但绝不是个能容人的善主。

一次朝会上,朱元璋问他:“胡惟庸这个人,能不能当丞相?”刘伯温几乎没犹豫就回答:“不能。”他说得直白,朱元璋听得不舒服,胡惟庸更是满心恨意。

从那以后,刘伯温在朝中的处境愈发艰难。

有人在背后说他过于清高,有人当面嘲讽他不识时务,甚至连朱元璋都开始疏远他。

刘伯温一辈子耿直惯了,压根不懂得“装糊涂”这门官场哲学。

时间一长,朱元璋对他又敬又怕,甚至开始担心,这样一个能谋权定天下的人,会不会在自己百年之后,威胁到太子的地位。

于是,刘伯温被“请”回了老家,表面上是告老还乡,实际上是被朱元璋软禁起来。

可就算离开了官场,刘伯温还是闲不住。

他时常写信给朱元璋,提出各种治理国家的建议。

朱元璋读了几封后,心里越来越不是滋味。

这些信里的内容,竟比他自己想得更周全、更深远。

朱元璋是个极度自负的人,身为皇帝,他最受不了的,就是被人看穿、被人压过一头。

而刘伯温,偏偏每次都能戳到他的痛点。

最后压垮刘伯温的,是一碗药。

据说,刘伯温病得很重时,胡惟庸亲自送了一剂药过来。

刘伯温喝下后,腹痛难忍,几天后便撒手人寰。

临死前,他知道这药有问题,但更知道,这背后站着的,是他一生追随的君王。

或许,从他答应离开朝廷的那一刻起,他就意识到,自己的命运早已不由自己掌控。

有人说,朱元璋的狠毒,是帝王的本能。

他杀刘伯温,不是因为讨厌他,而是因为害怕他。

站在朱元璋的立场上,为了江山社稷,他不能留下任何可能威胁皇权的隐患。

刘伯温的才华,成了他最大的优势,也成了他最大的短板。

可站在刘伯温的角度,他的一生,像极了一场无解的赌局。

他看得懂天下局势,却看不透人心。

他能辅佐帝王,却无法保护自己。

有人说,刘伯温的死,是天才的宿命;也有人说,是朱元璋的一步险棋。

无论如何,这段历史,注定是大明王朝最复杂、最沉重的一页。

山中隐士

无史料佐证,只能说民间黑朱异闻。

用户10xxx02

猪元张就是一个地痞,杀人不眨眼的屠夫。

骑士 回复 02-21 10:11

你别忘了是他光复了汉人的天下,是他收复了丢失多年的16洲,是他建立的王朝打出亚洲

江东离人 回复 02-20 07:03

后来那个更甚之!

孤独的伴伴

好像老朱的江山都打下一半了刘才入的伙吧?

浮世尘心

莲叶托桃

用户17xxx16

自古以来君要臣屎臣不得不屎

用户69xxx78

古代成帝统者首杀贤臣武将功勋~

核聚变

按道理像朱元璋这么厉害的人不需要杀这么多人,人家又不是异性王,权力都在自家人手里把谢,李善长和刘伯温都可惜,难道历史真的有问题?

道教

满清余孽又来黑朱元璋了