“红楼梦”到底在讲什么?有人说是封建贵族的家族史,有人说是才子佳人的爱情悲剧。

但如果换个角度看,书里的“金陵十二钗”,或许只是十二个戏子,贾府也不过是一座舞台。

这种说法听起来有点惊世骇俗,但细细推敲,却又处处透着合理。

先说“红楼”这个词,它并不是曹雪芹首创的,而是有历史出处的。

唐代的大相国寺里曾有座红楼院,最初是皇家府邸,后来变成文人雅集的场所,甚至一度恢复了戏台的功能。

在古代诗词中,“红楼”常被用来指代皇家庭院或歌舞场所,到了宋代,这个词的含义变得更宽泛,甚至可以泛指女子居所或繁华之地。

但曹雪芹显然是深知这个典故的,所以书中的贾府才会有一个“梨香院”,正好对应着当年的红楼院。

如果“红楼”本就指戏台,那么住在其中的“十二钗”,自然也可以理解为戏子。

关于十二钗的“戏子”身份,书里其实埋了不少伏笔。

最明显的,就是贾府中那十二个学戏的小戏子。

脂砚斋曾说,书里只要提到“十二”这个数字,都是在照应十二钗。

连女娲补天的石头都能“照应十二钗”,更何况这群戏子?书中写这十二个戏子年轻貌美、性格鲜明,甚至连“情痴”这一点都和十二钗如出一辙。

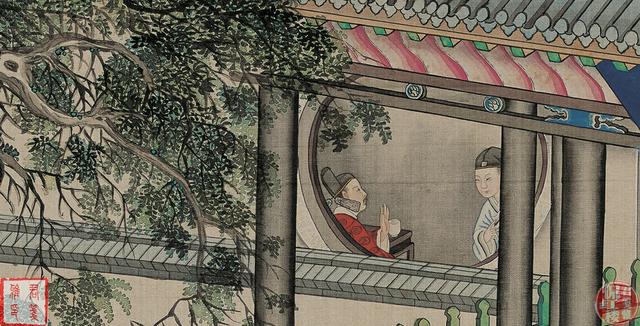

她们在梨香院学戏,舞台便是她们的人生;而十二钗在贾府演绎风月,贾府就是她们的戏台。

这一层隐喻,早已藏在字里行间。

林黛玉的戏子身份,书里也早有暗示。

她听到小戏子们练《西厢记》,竟然听到落泪,联想到“花落水流红”,自怜身世,这可不是普通闺阁小姐的反应。

更有意思的是,她和贾宝玉一起偷看《会真记》,宝玉脱口而出:“我就是个‘多愁多病身’,你就是那‘倾国倾城貌’。”这分明是把林黛玉比作戏曲中的崔莺莺。

再加上脂砚斋批注中提到的“优女”二字,黛玉的戏子身份几乎是呼之欲出了。

如果说这些还不够直接,那么贾母的那场赏戏,几乎就是明示了。

那天,老太太因为喜欢一个小旦,特意叫过来赏钱。

凤姐随口一句:“这个孩子扮上活像一个人。”众人心照不宣,只有史湘云直言:“像林妹妹。”这话一出口,气氛顿时微妙起来。

黛玉的脸色自然不太好看,毕竟这等于是在众人面前点破了她的“戏子”身份。

如果贾府是戏台,那她就是那个最动人的小旦。

书中十二个戏子里,小旦只有两位,一个是龄官,一个是菂官。

龄官因“划蔷”成名,性格执拗,甚至病到呕血,这些特质和林黛玉何其相似。

更巧的是,“蔷”字十八划,“霑”字也是十八划,曹雪芹的“霑”字,正好暗合龄官的“蔷”字。

至于菂官,书中着墨不多,只知道她扮演夫妻戏,后来被解散后早早病死。

而林黛玉和薛宝钗,一个是“玉”,一个是“金”,两人共用一首判词,脂砚斋也说她们其实是“一体两面”。

那么,菂官身上既有林黛玉的影子,也能映射出薛宝钗。

这样看来,《红楼梦》不过是一出大戏,贾府是戏台,十二钗是戏子。

人生如戏,戏如人生,曹雪芹用这部书告诉世人,舞台上的故事可以是假,但故事背后的影子却是真的。

这出戏演完,红楼梦碎,台上的人也终将落幕。

有人说,看《红楼梦》,最怕的就是当你发现自己也是戏中人的那一刻。

半月方塘

没入门