【前言】

“现今的社会中,好多人都不懂得去欣赏中华传统文化里的对联了,就连极为经典的唐伯虎的下联,都没什么人知道了,这样的文化断层究竟该怎样去填补呢?”这是老一辈人常常为之忧心的事儿。当下这个时代,西方文化很是盛行,不少国人不再把传统文化当作荣耀,而是将其给淡忘了。

对联这一中华民族的珍宝,正渐渐被人们遗忘。实际上,这种情况的出现,正是由于文化自信的缺失。想想唐伯虎的事迹,就能让人们再次感受到中华传统文化的迷人魅力。他那精妙绝伦的对联,至今还被人们口口相传,着实值得当代人去学习并将其传承下去。

【一、中华传统文化中的瑰宝——对联】

(一)对联那源远流长的历史说起对联,这可是咱中华文化里的一颗璀璨明珠,它的历史那叫一个悠久。对联最早可以追溯到古代的桃符,那时候人们把神荼、郁垒两位门神的名字写在桃木板上,用来驱邪避灾。随着时间的推移,这种桃符逐渐演变成了写有吉祥话语的对联。到了五代时期,后蜀主孟昶在桃符上写下了“新年纳余庆,嘉节号长春”的词句,这被认为是我国最早的一副春联。从此,对联这种文学形式开始在民间广泛流传开来。在历史的长河中,对联不断发展和完善,成为了人们表达情感、寄托愿望、展示才华的一种重要方式。无论是喜庆的节日还是庄重的场合,对联都能发挥出它独特的魅力,为人们的生活增添一份文化的韵味。

对联,也叫对子,这可是咱中国独有的传统语言艺术形式呢!它特别注重格式的规整、平仄的协调,往往能在简简单单的字里行间蕴含着丰厚的意义,真不愧是中华文化的珍宝啊!至于对联起源于啥时候,现在很难去查证了,不过大家都觉得最早的春联出现在五代十国那个时候,是后蜀主孟昶写的。

据史书记述,在公元 939 年春节将至之时,孟昶于寝室门板的桃符上写下了“新年纳余庆,嘉节号长春”这八个字,以此向众官员送上新春的祝福。这大概就是最早的春联模样了。自那以后,对联在民间开始广泛传播,变成了一种别具一格的语言艺术形式。

(二)对联于民间的广泛流行对联这一独特的艺术形式,在民间深受欢迎并广泛流传。每逢春节等重要节日,或是喜庆的场合,人们总会兴致勃勃地张贴对联,以增添欢乐、祥和的氛围。在民间,对联的创作和使用极为普遍。无论是文人墨客,还是普通百姓,都对对联有着浓厚的兴趣。大家纷纷发挥自己的才智,创作出各式各样富有创意和特色的对联。这些对联内容丰富,涵盖了生活的方方面面。有的表达对美好生活的向往,有的赞美大自然的壮丽景色,有的则蕴含着深刻的人生哲理。它们以简洁明了的语言,传达出人们的情感和思想,成为民间文化的一道亮丽风景线。

好多人都乐意在门楣、墙壁上挂着自己或者别人写的对联,这一来呢能让氛围更加喜庆,二来也可以比比文字水平。普通老百姓钟情于短小精悍的打油诗;文化人则更喜爱那种虽然繁复但不杂乱的长联,这样挺能展现出自己的学识渊博。

时光悄然流逝,对联慢慢演变成了一种极具特色的民间文化艺术形式。甭管是富贵人家还是贫贱百姓,都把能创作出精妙对联当作一种荣耀。它已然渗透进民众的日常生活之中,变成了节日欢庆时必不可少的存在。

【二、江南才子唐伯虎与对联艺术】

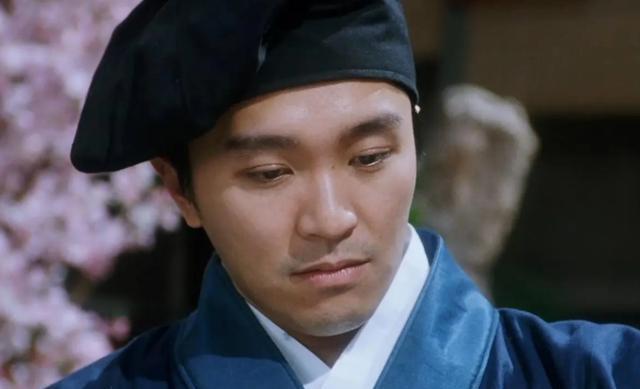

(一)唐伯虎的非凡才华与卓著成就唐伯虎,那可是个响当当的人物,他的才华横溢,成就非凡。在艺术领域,他可谓是独树一帜,绘画、书法、诗文,样样精通,让人赞叹不已。他的画作,风格独特,笔触细腻,色彩鲜艳,每一幅都仿佛在讲述着一个动人的故事。他的书法,笔走龙蛇,气势磅礴,透着一股独特的韵味。而他的诗文,更是情感真挚,意境深远,读来让人回味无穷。唐伯虎的才华和成就,不仅在当时备受推崇,而且对后世产生了深远的影响。他的作品,成为了艺术史上的瑰宝,被后人传颂不衰。

在明代中期的时候,江南那地儿出现了好多文人雅士,在苏州的唐伯虎、徐渭、汤显祖、文征明这四个人是当中最为出名的,他们被一块儿称作“江南四大才子” 。

唐伯虎,字元微,号湛然居士,于明朝嘉靖四十四年(1565 年)降生于苏州的一个书香世家。他打小就聪慧且好学,特别是在诗词散文方面有着独特的见解,绘画水平更是高超。在诗文领域,他对对对联最为拿手,故而被誉为那时的第一才子。

唐伯虎学富五车,诗词歌赋样样精通,其超凡的文学功底,对当时的文人雅士产生了深远影响。不少士大夫冲着他的名声前来,向他讨教文学创作的窍门。正因为唐伯虎才华横溢,也惹得一些人对他心生嫉妒并向他发起挑战。而这,促使他在对联这一领域的水平不断提升,最终成为了一代宗师。

(二)唐伯虎和对联的那些事儿说起唐伯虎,那可是明朝的一位大才子,他在对联艺术方面有着非凡的造诣。唐伯虎的对联作品,不仅对仗工整,而且寓意深刻,充满了智慧和幽默。他常常能够用简洁的语言表达出复杂的思想和情感,让人们在欣赏对联的同时,也能够感受到他的才华和魅力。有一次,唐伯虎到一个小镇上游玩,看到一家酒馆的门口挂着一副上联:“酿成春夏秋冬酒”。唐伯虎一时来了兴致,思索片刻后,提笔写下了下联:“醉倒东西南北人”。这幅对联一出,立刻赢得了周围人的喝彩,也让这家酒馆的名声大噪。还有一次,唐伯虎参加一个文人聚会。聚会上,有人出了一个上联:“画上荷花和尚画”。这个上联看似简单,实则巧妙,因为它正念倒念读音都是一样的。唐伯虎略加思考,便对出了下联:“书临汉帖翰林书”。这个下联不仅对仗工整,而且同样具有回文的特点,让在场的人都对他的才华佩服不已。唐伯虎的对联艺术,不仅在当时受到了人们的喜爱和推崇,而且对后世的对联创作产生了深远的影响。他的作品,至今仍然被人们传颂和欣赏,成为了中国传统文化中的瑰宝。

唐伯虎在诗词歌赋还有书画领域皆有所成就,不过他最为拿手的当数对对联。他的对联不仅内容丰富多彩且生动形象,形式也是别具一格、新奇独特,故而被赞为“联王”。

唐伯虎总能在转瞬之间想出精妙绝伦的对联,已然达到了极高的境界。他能够将典故和幽默风趣的语言完美融合,还可以精妙地掌控平仄格律,实现音韵与意境的完美契合。正因如此,他的对联不仅充满新意,而且符合格律要求,着实是对联艺术的楷模。

唐伯虎平常就爱对对子,不管是读书、骑马还是赏花,都常常能让他获得灵感。他的对联风格不受限制,意味深长且行文顺畅,因而颇受文人雅士的喜爱。他一生中创作的优秀对联有很多流传于世,被后人敬仰。

【三、文人雅集唐伯虎遭考,对出绝妙下联】

(一)才子们的聚会,唐伯虎面临考验在一场才子云集的聚会上,唐伯虎也在其中。这本是文人雅士们交流切磋的好时机,然而,唐伯虎却没想到,自己即将面临一场考验。

在明朝弘治年间,唐伯虎受到文友之邀,去参加了一场属于士大夫的雅会。在宴会上,大伙对文学技艺纷纷各抒己见,吟诗写画,那场面热闹非凡。

有个士人打算试试唐伯虎的才学,脑子一转,想出了这么一个上联:“坐南朝北吃西瓜,皮往东抛。”这上联看上去挺普通,实际上暗藏玄机,通过四个方位词描绘出了一个人吃西瓜的场景。大伙听了以后,好多人都觉得这下能把唐伯虎难住了。

唐伯虎听了这话,眉头紧紧地皱了起来。他心里清楚,如果对不出精妙的下联,那自己才子的名号可就悬了。这会儿唐伯虎绞尽脑汁,脑子里不停地琢磨,可就是怎么也想不出能让自己满意的下联来。

(二)读书能让思路变得开阔,使心境得以提升读书就如同开启了一扇通向广阔世界的大门。通过阅读,我们能够接触到各种各样的知识和思想,这些丰富的内容就像一把钥匙,帮助我们打开思维的枷锁,让我们的思路变得更加开阔。与此同时,读书也是一场心灵的旅程,它能够带领我们走进不同的世界,体验各种情感和经历。在这个过程中,我们的心境会逐渐得到升华,变得更加平和、豁达。总之,读书不仅能够增长我们的见识,还能够滋养我们的心灵,让我们在知识的海洋中不断成长和进步。

这会儿唐伯虎直叹气,觉着真是强手之外还有更强的,面对这个上联,他是一点办法都没有。不过咱得明白,人得能扛得住失败带来的考验,这可是成长必须要经历的过程呢。

阅读古人的故事以及名著,能够拓宽我们的思维,提升我们的心境。唐伯虎在平日里临题应对对联之前,很喜欢诵读诗书歌赋。如此一来,他积累了大量的知识,并且当遭遇困境之时,还能够从其中获取精神上的支撑力量。

读书能让人的心平静下来,让人从激动反思的状态回归到理性之中。要是唐伯虎这会儿能静下心来读书,那他肯定能找到摆脱困境的法子。咱们在人生处于低谷的时候,也可以学学唐伯虎,好好读些书,以此来提高自己的境界。

(三)突发奇想巧对绝佳下联这里将“灵机一动”改为了“突发奇想”,“绝妙”改为了“绝佳”,使表达更加多样,同时整体风格仍然保持通俗易懂。

就在唐伯虎自我反省却毫无结果,几乎想要放弃的时候,他一转身,瞧见一位才子手里拿着的《左传》,脑袋里突然闪过一道灵光,紧接着就对出了下联:“从上面往下面读《左传》,书要朝右边翻。”

这下联跟上联配合得那叫一个绝,同样用了四个方位词,勾勒出一个人专心致志翻书阅读的情景。“由上向下读左传”,这里面还巧妙地包含了一个古人读书习惯和今人有所不同的小典故,一下子就让在场的所有人都惊叹不已,大家都觉得这绝对是流传千古的绝妙好句。

凭借对古人读书方式的巧妙运用,唐伯虎又一次彰显出非凡的对联功力以及聪慧才识,他在文坛的地位愈发坚不可摧。在场的众多文人纷纷对他另眼相待,对他滔滔不绝的才能钦佩不已。

【四、唐伯虎下联为何经典】

(一)结构紧密,前后呼应 。整个体系构建严谨,各个部分之间相互关联、相互配合,没有丝毫的松散和脱节。无论是在宏观层面的整体规划,还是在微观层面的细节处理,都做到了精益求精。而且,这种严谨的结构并非孤立存在,而是与上下各个环节紧密相连,形成了一个有机的整体。在这个整体中,每一个部分都不是孤立的,它们相互影响、相互作用,共同推动着整个体系的顺畅运行。这种上下呼应的结构,使得整个体系更加稳固,更加具有生命力。

咱再来瞅瞅唐伯虎的这则下联,这里头包含的精妙之处那可绝对不能小瞧了。其一,它的结构特别严谨,上下联在方位词以及意境方面配合得堪称完美。

上联展现的是人吃瓜的情景,下联变成了读书的画面,而且这上下联都运用了东南西北四个方位词,相互呼应,对仗极为工整。另外,其平仄协调,由此能够看出唐伯虎在语言组织方面能力超凡。

(二)通过意境对比来传承中华文化中华文化源远流长,其中蕴含着丰富的意境之美。而通过对不同文化作品或艺术形式的意境进行对比,能够更好地传承和弘扬中华文化。意境对比可以让我们更深入地理解中华文化的独特魅力。在对比中,我们能够发现中华文化中蕴含的深厚情感、哲学思考和审美观念。例如,中国的古典诗词与西方诗歌在意境营造上就存在着一定的差异。通过对比,我们可以感受到中国古典诗词中那种含蓄、婉约的意境之美,以及其中所传达的对自然、人生的感悟。此外,意境对比还能够促进文化的交流与融合。在全球化的时代背景下,不同文化之间的交流与融合日益频繁。通过意境对比,我们可以更好地了解其他文化的特点和魅力,同时也能够让世界更好地认识中华文化。这样,不仅能够丰富中华文化的内涵,还能够推动中华文化走向世界。总之,意境对比是传承中华文化的一种有效方式。通过这种方式,我们可以更好地领略中华文化的博大精深,同时也能够为中华文化的传承和发展做出积极的贡献。

其次,下联所描绘的读书情境跟上联构成了鲜明的对比。唐伯虎借助这种对比,将中华传统文化里读书和行善的核心价值观念凸显了出来。这就让其与众多士大夫以吃喝玩乐来消磨时光的行为方式区分开来。

唐伯虎用简洁的几句话就把思想主旨给点明了,展现出了别具一格的艺术思维。这也充分体现出他身为才子所具备的学识修养和品格气概,着实值得后人去效仿。

(三)善用典故,令人耳目一新

最后呀,下联里很巧妙地融进了古人读书习惯的小典故,这可真让人觉得惊喜呢!在通过文化自信来弘扬民族文化的过程中,还多了一份幽默和趣味。

咱现在的人翻开书页大多是从左往右翻,可古人读《左传》常常是从上往下,从右往左看。唐伯虎运用典故的办法,那真是绝了,把对联艺术的精髓领会得透透的。就因为这样的巧心思和独特匠心,让他的下联刚劲有力,韵味十足,受到后人的敬仰。

【五、承传民族文化需坚定文化自信】

(一)当下文化出现断层,这实在是让人忧心忡忡

在当下这个社会,好多人都不再把传统文化当回事儿了,反而对外来文化情有独钟。这样一来,民族文化的传承出现了断档的情况,这也成了不少长辈心里头的一块儿疙瘩。

在年轻一代里,有一部分人已然领略不到对联的美妙之处了,就连唐伯虎那样的经典下联,他们都没什么印象。要是就这样任凭这种文化断裂的情况不断加剧,那给咱们的传统文化带来的损害可就无法挽回了。

(二)唐伯虎的对联彰显自信底蕴在我国历史上,唐伯虎是一位极具才华的人物。他的文学作品,尤其是对联,充分展现了他的自信内涵。有一次,一个富人想要刁难唐伯虎,便出了一个上联:“图画里,龙不吟虎不啸,小小书童可笑可笑。”这个上联充满了挑衅的意味。然而,唐伯虎并没有被吓倒,他稍加思索,便给出了下联:“棋盘里,车无轮马无缰,叫声将军提防提防。”这个下联不仅对仗工整,而且巧妙地回应了富人的挑衅,展现了唐伯虎的自信和才华。唐伯虎的对联不仅在当时引起了轰动,而且对后世产生了深远的影响。他的对联作品,以其独特的风格和深刻的内涵,成为了中国文学宝库中的瑰宝。

瞧瞧唐伯虎那精妙的对联,能够让咱们领略到中华传统语言艺术别具一格的魅力。他那高超绝妙的艺术水准,展现出的是中国文人的文化自信心态。

唐伯虎深受传统文化的浸染,这让他从骨子里就透着人文自信。就因为这样,他才能够以一种轻松的状态去迎接挑战,创作出让人赞叹不已的优秀作品,给后人留下了传世的经典之作。

(三)文化自信要坚定,民族文化需传承文化自信是一种强大的精神力量,它让我们对自己的文化有深刻的认同和自豪。我们要坚定地树立这种自信,深入挖掘和传承我们民族的优秀文化。民族文化是我们的根,是我们民族的精神家园。它承载着我们的历史记忆,蕴含着我们的智慧和价值观。我们应该珍视这份宝贵的文化遗产,将其传承下去,让它在新时代焕发出新的活力。我们要通过各种方式,让更多的人了解和热爱我们的民族文化。比如,加强文化教育,让年轻人从小就接触和学习民族文化;开展丰富多彩的文化活动,让人们在参与中感受民族文化的魅力;利用现代科技手段,创新文化传播方式,让民族文化更好地走进人们的生活。总之,坚定文化自信,传承民族文化,是我们每个人的责任和使命。让我们共同努力,让我们的民族文化在世界文化之林中绽放出更加绚丽的光彩。

在遭受外来文化的冲击时,只有拥有坚定的文化自信,才能够把中华传统文化的精华守护好。我们应该将这一宝贵财富继承并发扬下去,从中获取自信的力量,让它不断延续下去。

当我们真切领会到中国传统文化所具有的独特价值后,才能够让文化自信稳稳扎根,推动其不断延续和发展。这就要求每个人在日常生活当中行动起来,把中华文化的精神内涵传承下去并加以弘扬。

【六、人生必修课,读懂唐伯虎】

(一)没了文化自信会让人不知所措文化自信,是一个民族、一个国家对自身文化价值的充分肯定和积极践行。然而,如果失去了文化自信,那将会是怎样的一种状况呢?人们会陷入一种茫然无措的状态。他们会对自己的文化传统产生怀疑,不知道该如何对待和传承。在面对外来文化时,也会感到迷茫和困惑,无法清晰地分辨其中的优劣,更难以从中汲取有益的成分来丰富和发展自己的文化。总之,失去文化自信,会让人在文化的海洋中迷失方向,找不到前进的道路。

唐伯虎面对上联时那种不知所措的迷茫与彷徨,恰似当下一些缺乏文化自信的年轻人。过于看重外来文化却轻视本土文化,这样做的后果,肯定是文化认同感的缺失以及价值观的紊乱。

在人生的路途之中,困境和迷茫在所难免。要是没有文化自信这样强有力的精神支撑,那在失败跟前,肯定会感到不知所措、孤立无援。唐伯虎的事例给我们提了个醒,得从传统文化里获取力量才行。

(二)努力自我提升以获真知在工作中,我始终坚持学习,不断提升自己的综合素质和业务能力。我深知,只有通过不断地学习和实践,才能更好地适应工作的需要,为公司的发展做出更大的贡献。我积极参加各种培训和学习活动,不断拓宽自己的知识面和视野。同时,我也注重在实践中积累经验,不断总结和反思自己的工作,从中吸取教训,不断改进自己的工作方法和流程。我相信,只有不断地自我修炼和提升,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地,实现自己的人生价值。

面临挑战时,唐伯虎并未灰心丧气,而是持续进行自我提升,最终收获了奇妙的灵感。同样地,咱们也应该在人生之路上不停地学习,持续超越自己。

唐伯虎借助研读古籍来拓宽自己的思维,咱们也应该多读些书,让自己长些见识,把格局给扩大。在激烈的竞争环境里锤炼自己,这样才能持续地取得进步。唐伯虎身上的自信和坚韧不拔的品质,是很值得咱们去效仿的。

(三)传统文化的传承与弘扬传统文化是我们民族的瑰宝,承载着先辈们的智慧和精神。我们应当积极传承和发扬传统文化,让其在现代社会中焕发出新的活力。一方面,我们要重视传统文化的教育。学校可以开设相关课程,让学生们了解传统文化的内涵和价值。家庭也应该注重培养孩子对传统文化的兴趣,让他们从小就感受到传统文化的魅力。另一方面,我们要创新传统文化的传播方式。利用现代科技手段,如互联网、多媒体等,让传统文化以更加生动、形象的方式呈现给大众。同时,还可以举办各种传统文化活动,如展览、演出、民俗节庆等,让人们在参与中亲身体验传统文化的魅力。总之,传承和发扬传统文化是我们每个人的责任,我们要共同努力,让传统文化在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

在当下这个社会,咱们每个人都肩负着传承与弘扬中华传统文化的责任。要知道,这可是中华民族实现复兴的关键基础呢。

咱得带着满满的热情,把中华文化的珍宝重新拾起来,把里头的智慧给发扬开。以这个当根基,让文化自信更强,文化立场更稳,把中华传统文化搞得红红火火的,让它变成民族复兴的关键力量。

【结语】

咱来瞧瞧唐伯虎的故事,从中能发现中华传统文化里有着极为丰富的艺术魅力与人文智慧。特别是那语言艺术,咱这代人可得好好去学习和品味一番。