战国兼并 命运纷争

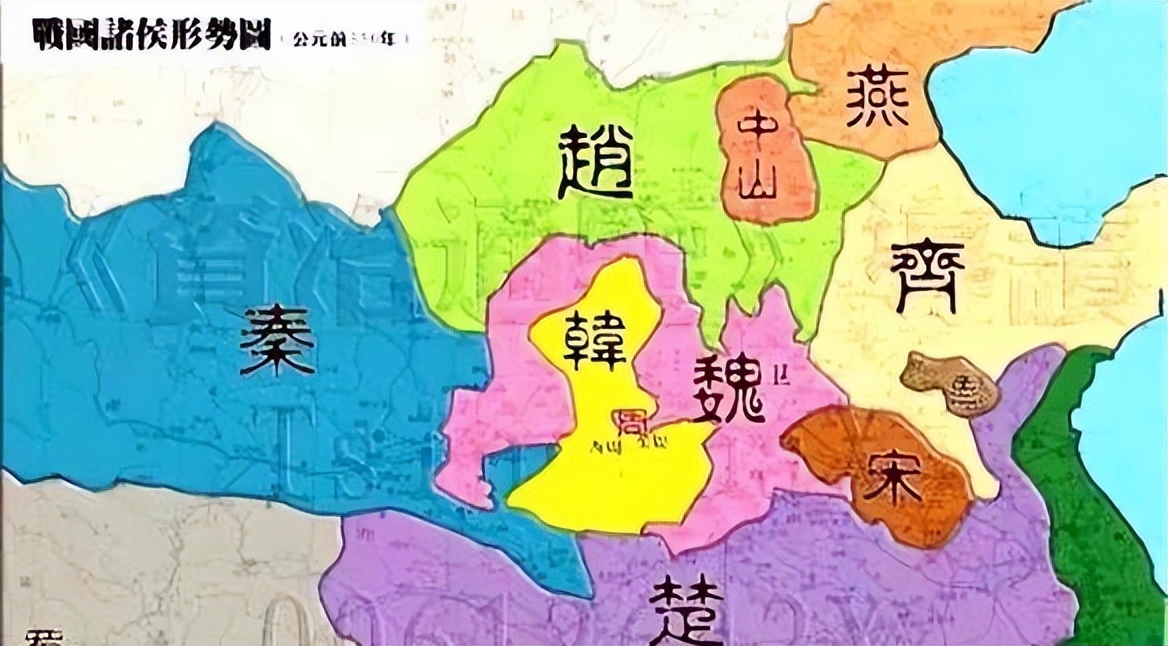

在战国这个大争之世,各国兼并的战火从未平息。韩灭郑、楚灭越、赵灭中山、秦灭蜀,这些大国吞并中等国家的举动似乎都显得理所应当,未曾激起太大的波澜。然而,当齐国在前286年吞并宋国时,却立即引发了一场前所未有的外交危机。秦、楚、赵、魏、燕五国闻讯而动,纷纷调兵遣将,对齐国形成了空前包围之势。为何同样是大国吞并中等国家,齐国的举动却引发了如此剧烈的反应?这背后,既有宋国特殊的地理位置和经济地位的原因,也暗藏着各国间错综复杂的利益纠葛,更有燕昭王和苏秦深谋远虑的精心布局。

战国时代,中原大地风云诡谲。各国之间的兼并战争如同一场没有硝烟的博弈,每一步棋都关系着一个国家的生死存亡。

这场博弈中,秦国和齐国犹如两座巍峨的山峰,分别占据东西两端。两国实力相当,都曾自立为帝,将其他诸侯国踩在脚下。

在这个时期,韩国吞并了郑国,这场兼并战争却显得格外平静。当时的魏国作为霸主,对这个举动默许不语,而楚国则忙于应付魏国的压力,无暇他顾。

随后发生的秦灭蜀之战,更是展现了战国时期兼并战争的特点。蜀地虽然地域辽阔,但远离中原文化中心,诸国对此无动于衷。

楚国吞并越国时的情形也十分特别。越国虽然曾经是春秋霸主,但此时的影响力已大不如前,而楚国的这次扩张反而得到了其他国家的默许。

赵国吞并中山国的过程则更加耐人寻味。中山国地处要冲,其战略地位远超巴蜀和越地,但在当时秦齐争霸的大背景下,这次兼并竟也无人过问。

战国后期,楚国吞并鲁国的举动,更是显示出天下格局的变化。此时的秦国已经成为独霸天下的超级大国,其他诸侯国之间的争斗已难以引起秦国的注意。

就在这样的背景下,齐国开始了它的扩张之路。前314年,齐国趁燕国内乱,一举占领燕国全境,震惊天下。虽然最终因燕国人民的反抗而退兵,但齐国的野心已经昭然若揭。

燕昭王即位后,立志复仇雪耻。他广招贤士,力图振兴国家,而苏秦的到来为他带来了转机。苏秦提出了一个精妙的计划:先示弱于齐,派遣质子以麻痹齐国,同时暗中联络各国,等待时机一举反击。

就这样,在表面平静的战国政坛下,一场足以改变天下格局的暴风雨正在酝酿。各国的君主和谋士们都在等待一个契机,而这个契机就是齐国对宋国的吞并。

齐国称雄 诸侯忧心

齐国在战国中期的崛起可谓势不可挡。前314年,齐国趁着燕国内乱,派出大军直取燕都,一战而下。

这一战让天下诸侯看到了齐国的实力,更让他们见识到了齐国的野心。齐军占领燕国后,在燕地大肆掠夺,引发燕国人民的强烈反抗。

面对这种局面,赵国、楚国、魏国三国联合干预,以伐齐救燕的姿态逼迫齐国撤军。这是战国初期三晋联合伐齐之后,齐国第一次面临多国联合围攻的窘境。

前303年,齐国任命孟尝君为相,采取"远攻近交"的策略,与韩国、魏国结盟。这个联盟在前301年的垂沙之战中大败楚军,夺取了宛、叶以北的广大土地。

齐国的强势还不止于此。前296年,齐韩魏联军攻入秦国,突破函谷关,直逼咸阳城下。秦国不得不割让齐城给齐国,归还封陵给魏国,武遂归还韩国。

这一战后,齐国成功压制了秦国和楚国两大劲敌。天下诸侯无不对齐国的实力心存忌惮。

但齐国的外交策略却开始变得反复无常。在获得虚名后,齐国突然抛弃了韩魏两个盟友,转而与秦国联合,一起称帝。

韩国和魏国此时已深受秦将白起的打击,损失惨重。齐国的背叛更让两国对其恨之入骨。

不仅如此,齐国还与秦国密谋瓜分赵国,虽然被赵国通过外交手段化解,但这种行为让赵国对齐国的戒心大增。

此时的齐国,已经成功地得罪了几乎所有诸侯国。燕国与齐国有灭国之恨,赵国险些被瓜分,韩魏两国被背叛,就连一向强势的秦国,也将齐国视为最大的竞争对手。

然而真正激怒诸侯的,是齐国接下来一系列出尔反尔的外交动作。齐国先是提议"约攻秦去帝",号召五国一起攻秦。

韩、魏、赵、燕四国刚响应号召,齐国却突然调转矛头攻打宋国,迫使宋国割让淮北之地。诸侯这才明白,齐国所谓的合纵攻秦不过是个幌子。

更让人愤怒的是,齐国为了安抚秦国,竟暗中达成密约:秦国可以拿下魏国的安邑,齐国则可以继续攻打宋国,双方互不干涉。这种出卖盟友的行为,让齐国在诸侯中的声誉跌到了谷底。

齐国甚至许诺灭宋后将陶邑给予赵相李兑,平陵给予魏相孟尝君,但这些承诺显然只是为了稳住两国。齐国这种反复无常的外交手段,已经让所有诸侯都意识到:这个东方大国必须被遏制。

宋国富庶 天下觊觎

宋国虽为中等诸侯,却有着超越其国土面积的影响力。在最后一任君王宋君偃执政期间,宋国依然能与齐、楚、魏这样的大国抗衡,在东边击败齐国夺取五城,南边击败楚国占领三百里土地。

宋国的实力来源于它得天独厚的地理位置和经济优势。商丘、陶丘、彭城三大城市构成了战国时期最重要的商业网络,其中陶丘更是被称为"天下之中,诸侯四通,货物所交易"的商业都会。

在这片土地上,各国商队络绎不绝,带来了大量的金银财宝和各类物资。战国时期,军备竞赛激烈,各国需要大量的物资供给,而宋国恰恰掌握着这条商业命脉。

宋国的地理位置更是让各国垂涎。控制宋地就能威胁到楚国的东部领土,威胁赵国的河东地区,直接把魏国的梁门置于危险之中。

这种战略价值在当时的外交文书中被清晰地记载:"夫有宋则卫之阳地危,有淮北则楚之东国危,有济西则赵之河东危,有阴、平陵则梁门不启。" 宋国就像一把锋利的匕首,能够随时刺向周边任何一个方向。

商业的繁荣为宋国带来了源源不断的财富。与其他以耕战为主的国家不同,宋国凭借商业贸易积累了大量的金银财富,这些财富又转化为军事实力,使宋国在诸侯争霸中保持着相当的影响力。

宋国的富庶程度在当时可谓天下闻名。各国权贵争相在宋国经商,甚至不惜以高价收购宋国的商铺和土地,就为了分得一杯羹。

正是这种富庶,让宋国成为了一块炙手可热的肥肉。对于任何一个想要在战国争霸中占据优势的大国来说,吞并宋国都意味着实力的爆发式增长。

齐国对宋国的觊觎由来已久。通过吞并宋国,齐国不仅能够获得巨额财富,更能控制整个中原地区的商业命脉。

这种局面下,宋国的命运就像是一场即将爆发的战争导火索。谁得到宋国,谁就能在战国的争霸中占据绝对优势。

对于其他诸侯国来说,宋国就像是一个巨大的战略支点。一旦这个支点落入任何一个大国之手,整个战国格局都将被打破。

而当齐国真的开始对宋国用兵时,其他诸侯国的反应比任何人预料的都要激烈。他们深知,一旦让齐国吞并了宋国,齐国不仅能获得巨大的经济实力,更能借助宋国的地理优势威胁到周边所有国家。

五国伐齐 谋臣制敌

燕昭王和苏秦的计策在齐国吞并宋国后终于展现出其精妙之处。这场历时多年的谋划,从燕国示弱开始,到齐国灭宋结束,每一步都在两人的掌控之中。

早在齐国开始对宋用兵之时,燕昭王就派兵佯装协助齐国。当燕将被齐王杀害后,燕昭王更是亲自身披缟素前往谢罪,以示臣服。

苏秦在齐国朝中运筹帷幄,每当齐王对诸侯的反应产生迟疑时,他都会极力劝说齐王坚定灭宋的决心。通过这种方式,齐国在不知不觉中陷入了他们设下的圈套。

秦国在这场外交博弈中扮演了关键角色。面对各国对齐国的不满,秦国开始了一系列精心安排的外交活动。

秦国先是归还了韩、魏、赵三国的部分土地,缓和了与这些国家的关系。这一举动看似示弱,实则为即将到来的联合伐齐行动做准备。

在齐国灭宋的第二年,秦楚两国在宛城举行会谈,紧接着秦赵两国又在中阳相会。这一系列外交活动的目标只有一个:联合讨伐齐国。

秦国的军事行动来得迅速而猛烈。他们率先对齐国的河东地区发动进攻,一举夺取九座城池。这次军事行动宣告了五国联合伐齐的正式开始。

随后,秦国又分别与魏国、韩国举行会谈,进一步巩固了反齐联盟。这时的齐国,已经陷入了四面楚歌的境地。

一直蛰伏的燕昭王终于等到了复仇的时机。他放弃了表面的臣服姿态,转而与赵国结盟,正式加入了伐齐联盟。

五国联军的压力让齐国难以招架。那些曾经被齐国玩弄于股掌之间的国家,此时都成了虎视眈眈的敌人。

这场战争证明了一个道理:实力固然重要,但在战国这样的大争之世,过分的贪婪和傲慢终将自食其果。齐国的扩张之路走到尽头,不是因为他们选错了目标,而是因为他们低估了其他国家联合起来的力量。

在这场惨烈的战争中,齐国付出了惨重的代价。那些通过灭宋而得到的土地和财富,最终成了其他国家瓜分的战利品。

历史证明,燕昭王和苏秦的这场谋划堪称完美。他们利用齐国的野心,激化了齐国与诸侯的矛盾,最终以弱胜强,达成了复仇的目标。

这场五国伐齐的战争,也为后来秦国统一天下埋下了伏笔。当齐国这个最强劲的对手倒下后,其他诸侯国在秦国面前的抵抗也就失去了最后的希望。