古代打仗,为什么一定要打下城池?绕过去不行吗?专家:绕了就死

攻城往事:千年兵家必争之地

公元208年,曹操率领五十六万大军南下,试图一举吞并江东。当大军行至徐州时,一个重要的战略抉择摆在了这位枭雄面前:是强攻这座历史上发生过两百多次大型战役的坚城,还是绕道而行?经过深思熟虑,曹操最终选择了强攻。这个决定虽然付出了惨重的代价,但历史证明这是明智之举。在冷兵器时代的战争中,城池不仅是军事要塞,更是控制交通要道、储存军需物资的战略枢纽。那么,为什么古代将领们宁愿付出巨大伤亡也要攻城?绕过城池直取目的地究竟有什么致命弱点?让我们走进历史,揭开这个千古难题的答案。

战略要塞:三城定天下

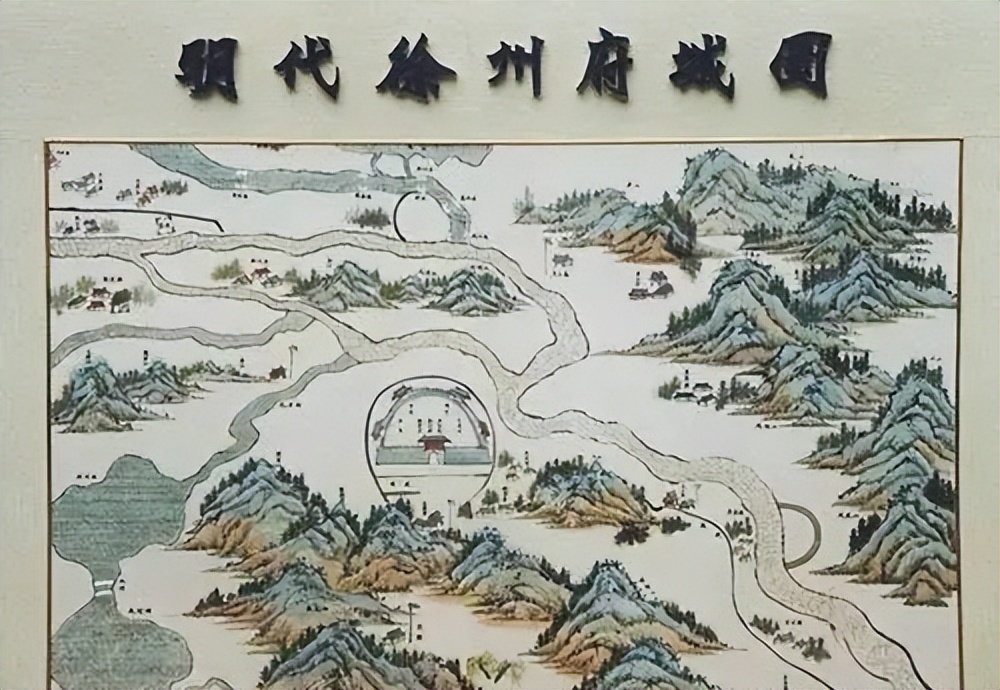

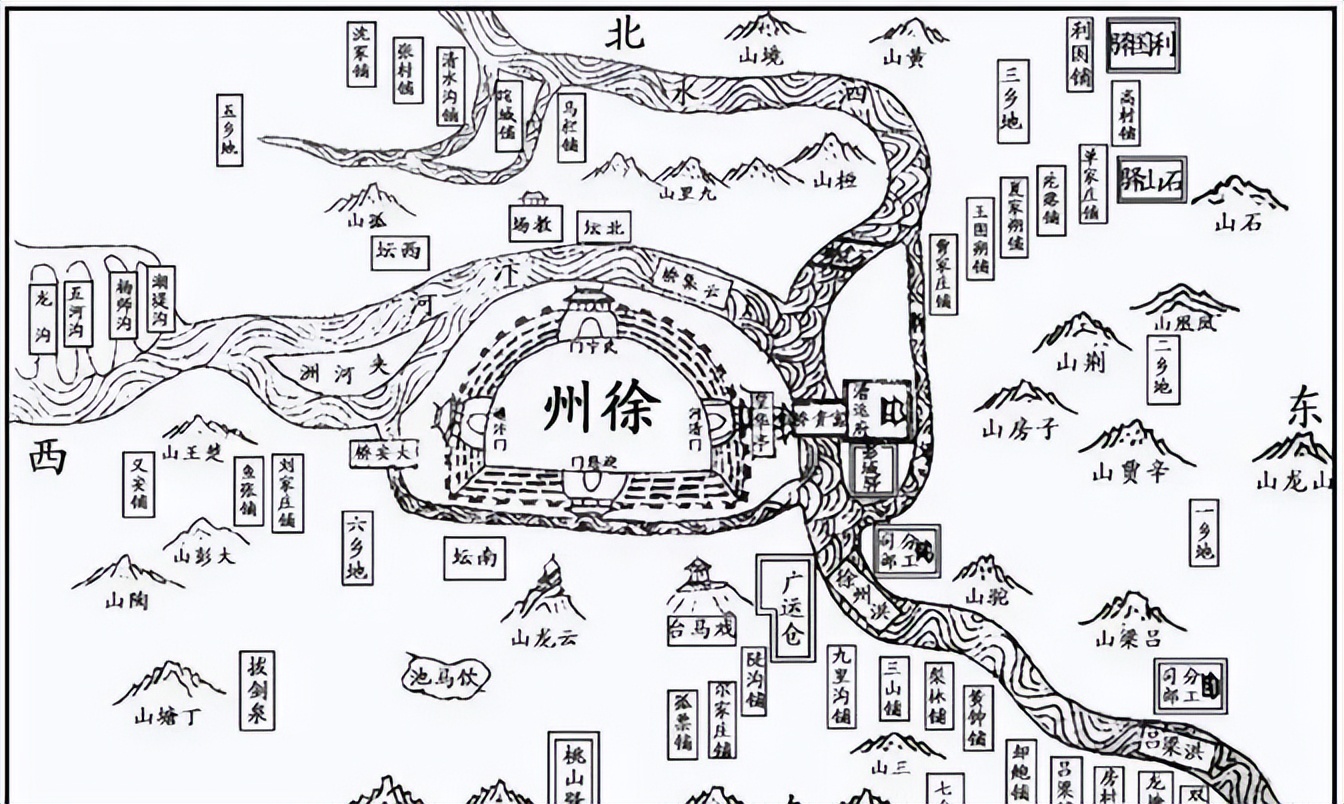

徐州城巍然伫立在苏、鲁、豫、皖、冀五省交界处,占据着丹水与泗水的交汇点。这座古城承载着两千多年的战火硝烟,见证了无数英雄豪杰的兴衰成败。

项羽在这里以三万精兵大破刘邦五十六万大军,创造了以少胜多的彭城奇迹。东汉末年,曹操、刘备、袁术、吕布等群雄在此逐鹿中原,上演了一幕幕惊心动魄的攻城大战。

襄阳城屹立于汉江中游,是鄂、豫、渝、陕四省的核心枢纽。这座雄城不仅扼守着南北交通要道,更是军事物资运输的生命线。

历代兵家在这里倾尽全力,只为掌控这座通向胜利的门户。守城名将郭靖、黄蓉夫妇在此立下不朽功勋,为后人留下了"忠义"的典范。

汉中城因汉水得名,自古便是"秦之咽喉"、"蜀之门户"。这座雄城地处川陕要道,北通秦地,南控巴蜀。

三国时期,刘备与曹操为争夺汉中展开了旷日持久的拉锯战。刘备深知,若失去汉中,曹军便可长驱直入,直取成都,因此誓死也要守住这座城池。

这三座城池犹如三颗明珠,镶嵌在中国古代版图的战略要点上。它们不仅是军事要塞,更是政治中心和经济枢纽。

自古以来,这些城池都建在水网密布、交通便利之处。城内储存着充足的粮草物资,驻扎着精锐部队,城外还建有完善的瞭望哨和防御工事。

历代帝王都在这些城池上倾注了大量心血,修建了坚固的城墙,配备了先进的防御设施。每一座城池都经过精心规划,既要确保军事防御,又要满足民生所需。

这些城池的重要性不仅体现在军事上,更是经济、文化的交汇之地。商贸往来、文化交流都在这里频繁进行,让这些城池成为了名副其实的区域中心。

攻城之难:血与火的生死较量

古代攻城战堪称兵家大忌,付出的代价往往令人触目惊心。一支五万人的攻城大军,能活着爬上城墙的可能不足三分之一。

攻城部队需要背负沉重的云梯、攻城锤等器械,还要顶着敌人的箭雨前进。守城一方居高临下,不断投掷滚木檑石,倾倒滚烫的开水和燃烧的沸油。

历史上最惨烈的攻城战当属唐朝安禄山攻打洛阳城的战役。安禄山调集十万大军,前后围攻洛阳城达三个月之久。

守城将士在城楼上日夜抵抗,箭矢用尽后就用砖石反击,最终城破时伤亡超过七万人。攻城方的损失更是难以计数,血流漂橹,尸横遍野。

蒙古大军横扫欧亚时,也曾在攻城战中损失惨重。成吉思汗攻打花刺子模帝国时,仅在一座城池前就损失了数万精锐骑兵。

孙子兵法中说"攻城之战,困难至极"绝非危言耸听。守城方占据地理优势,还有城墙作为天然屏障,一夫当关便可万夫莫开。

古代军队的构成也决定了攻城战的高难度。一支军队中,真正能战之士通常只有两三成。其余都是运送粮草的民夫和临时征召的壮丁。

这些非战斗人员在攻城时往往成为活靶子,稍有不慎就会命丧城下。一些著名的攻城战中,动辄就有数万人伤亡。

军队中的精锐部队虽然装备精良,战斗力强悍,但人数有限。在高大坚固的城墙面前,即便是百战精兵也难以施展拳脚。

攻城器械的笨重和效率低下更加剧了攻城的困难。一架云梯需要十几个人合力搬运,却可能被守军一块巨石砸得粉碎。

攻城战中最令将领头疼的是士气问题。看着战友一个接一个倒在城下,活着的士兵也会心生畏惧。一场持久的攻城战下来,军心往往先于城池而破。

历史上的名将都极其重视攻城战的准备工作。诸葛亮北伐时,每攻一城必先囤积半年粮草,训练士兵攀爬和破城技巧。

避城之危:绕道带来的致命隐患

绕城而行,看似避免了正面冲突的巨大伤亡,实则埋下了更大的隐患。东汉末年,袁术就曾尝试绕过徐州直取兖州,结果被曹操抄了后路,十万大军化为乌有。

军事史上有个铁律:千万不可让敌人位于自己的补给线上。古代军队行军,每天光是粮草辎重就要用掉数百辆马车的运力。

一支五万人的军队,每日消耗的粮食就超过五千石。运送这些物资的民夫和辅兵数量往往是作战人员的两到三倍。

绕过城池的军队,就像在自己的咽喉上悬了一把刀。城中守军随时可能切断补给线,让前方的军队陷入困境。

历史上最惨痛的教训莫过于安禄山之乱时期的郭子仪。郭子仪在收复长安时,为了赶时间而选择绕过一座小城。

结果这座看似无关紧要的城池派出奇兵,一举切断了唐军的后勤线。郭子仪损失了三分之二的兵力,好不容易才突围而出。

古代通讯落后,军情传递极为缓慢。前军遇袭,后方可能要十天半月才能得知消息。等增援抵达时,前军可能已经全军覆没。

古代名将李靖曾说:"宁可花三月攻下一城,也不可让敌人藏在背后"。李靖在平定突厥时,每占领一地必定清理周边隐患。

绕城而行的军队还面临着另一个致命问题:被合围的风险。城中守军可以与外援部队里应外合,形成"包饺子"之势。

古代战争中最怕的就是被分割包围。一旦陷入重围,补给断绝,军心涣散,往往全军覆没的下场。

即便是战神项羽,在垓下之战中也正是因为被围困,断绝粮道,最终兵败自刎。这给后世将领们敲响了警钟。

绕城之计在战术上还有一个致命弱点:无法利用现有道路。古代的官道都是依托城池修建,绕开城池就意味着要走崎岖小道。

大军行进本就艰难,若还要在泥泞小道上跋涉,速度会大幅下降。这给了敌人充足的准备时间,让突袭变成了持久战。

更重要的是,一支绕道而行的军队失去了固定的休整点和补给站。古代行军,每隔一段距离就需要休整补给。

这些补给点大多依托城池建立,一旦绕道而行,军队的持久作战能力就会大打折扣。疲惫和饥饿会让士兵失去战斗力。

战略制胜:以城为基得天下先

陈庆之的军事生涯堪称攻城战的教科书。他率军护送魏北海王元颢北归,一路上攻下四十七座城池,其中包括荥阳、虎牢这样的坚城要塞。

攻城战中,陈庆之创造了许多独特的战法。他发明了"车载云梯",让士兵能快速接近城墙,大大减少了攻城时的伤亡。

陈庆之攻城还有一个特点,就是善于利用已占领的城池作为据点。一座新占领的城池不仅能提供军需物资,还能成为下一次进攻的跳板。

在攻打荥阳城时,陈庆之先占领了周边的小城,建立起完整的补给网络。这让他的军队即使在久攻不下时,也能维持充足的战斗力。

历史证明,那些善于利用城池优势的将领往往能成就霸业。汉高祖刘邦就是靠着逐步蚕食项羽的城池,最终赢得了楚汉之争。

三国时期的诸葛亮更是把占城战术发挥到了极致。他在北伐时采取的是稳扎稳打的方针,每前进一步都要巩固已占领的城池。

诸葛亮的战略眼光体现在他对城池价值的深刻认识上。他把每座占领的城池都改造成坚固的军事基地,既能防御又能进攻。

这种以城为基的战略思想影响了后世无数军事家。唐太宗李世民平定天下时,就特别重视对重要城池的控制。

城池不仅是军事要地,更是政治统治的象征。北宋名将狄青平定广西时,就通过占领重要城池来瓦解少数民族首领的统治。

明朝时期的戚继光在抗倭战争中,把沿海城池打造成了坚不可摧的军事堡垒。这些城池组成的防御体系让倭寇闻风丧胆。

城池的战略价值在近代战争中依然不可或缺。太平天国运动中,曾国藩围剿太平军的关键就是逐步收复被占领的城池。

从古至今,世界上没有哪支军队能够完全无视城池的存在。即使是以机动性著称的蒙古铁骑,也不得不在攻城战上投入大量资源。

攻城之战虽然艰难,但比起绕城带来的风险,这种正面较量反而是更明智的选择。城池既是军事要地,也是统治根基。

历史告诉我们,真正的军事家都深谙城池之道。他们明白,得城者得天下,失城者失天下,这是亘古不变的军事真理。