陈玉成率10余万精锐,为何会在挂车河之战中被2万清军大败?

太平天国后期,骁勇善战的陈玉成率领10余万精锐部队,在安徽桐城挂车河一战中竟遭遇了惨败。这场发生在1860年的战役中,面对仅有2万人的清军主将多隆阿、李续宜联军,陈玉成不仅折损大量兵力,更使其后续西征计划受到重创。究其原因,既有战术部署的失误,也暴露出太平军后期练兵不严的短板。这场关键性战役虽鲜为人知,却在很大程度上影响了太平军解安庆之围的计划,为后续战局的发展埋下了伏笔。

天京兴衰之际显雄才

1860年的春天,太平天国迎来了最为动荡的时期。自洪秀全建立天京以来,经过十余年的征战,太平军已从全盛时期逐渐走向衰落。

在这个关键时刻,一位名叫陈玉成的将领脱颖而出。他的成长轨迹与太平天国的兴衰紧密相连,从一名普通士兵成长为独当一面的统帅。

这位年轻的将领有着出众的军事才能,他所统领的军队战斗力在太平军中首屈一指。陈玉成麾下的小左队和小右队更是太平军中最为精锐的力量,常常在关键战役中发挥决定性作用。

就在这一年,清军对太平天国的重要城市安庆发起了猛烈进攻。安庆是太平军的重要据点,其地理位置直接关系到太平天国的生存。

为了应对这一危局,太平军制定了一个大胆的计划。这个计划由李秀成提出,准备让陈玉成和李秀成分别率军从长江南北两岸向武昌进发。

这是一个典型的"围魏救赵"战术,目的是通过威胁清军的重要城市武昌,迫使他们放弃对安庆的进攻。在这个计划中,陈玉成担负着至关重要的任务。

然而形势并不如太平军所愿,在皖北地区,清军部署了大量兵力。这些清军部队分散在各个要地,如同一张大网,随时可能切断陈玉成西进的后路。

陈玉成深知,如果不能先解决皖北的清军威胁,他的西征之路将寸步难行。为此,他率领十余万大军开始了一场关键性的战役。

这支军队中,除了陈玉成自己的嫡系部队外,还包括了来自捻军的援军。捻军是当时与太平军结盟的重要力量,他们的加入大大增强了陈玉成的军事实力。

在清军一方,主要由两位将领率军迎战。一位是以骑兵战术闻名的多隆阿,另一位是精于游击战的李续宜。虽然他们的兵力只有陈玉成的五分之一,但都是清军中的精锐之师。

正是在这样的历史背景下,一场改变太平天国命运的大战,在安徽桐城的挂车河畔拉开了序幕。这里的每一寸土地,都将见证一个王朝兴衰的重要转折点。

强兵固垒谋定桐城战

陈玉成率领大军进入桐城地区时,面对的是一片沟渠纵横的复杂地形。这里的地势散漫,到处都是纵横交错的水系,这种地形对于清军以骑兵见长的作战方式极为不利。

陈玉成选择在这片区域展开作战并非偶然。桐城是太平军手中的重要据点,而攻打桐城的清军主将多隆阿恰恰是以骑兵作战闻名。

为了稳固态势,陈玉成采取了一个大胆的战术部署。他下令在挂车河、望鹤墩、香铺街、尊土庵、棠梨山等关键位置修筑了四十座营垒。

这些营垒不是随意分布的,而是形成了一个完整的防御体系。陈玉成将这些营垒连成一片,相互策应,形成了一个坚固的防线。

在筑垒期间,多隆阿和李续宜的清军并未主动出击。这种反常的沉默让战局出现了微妙的变化。

随着防线的不断推进,太平军的战线逐渐延伸到了挂车河地区。陈玉成的部队在这里构筑了最前沿的防御工事。

为了进一步试探清军的虚实,陈玉成派出数千精锐渡河挑战。与此同时,他将主力部队布置在河东岸,准备随时增援。

这次试探性进攻虽然被多隆阿击退,但陈玉成并未气馁。他立即命令部队在望鹤墩增筑营垒,进一步加强防御。

多隆阿也没有闲着,他派出三路军队对太平军的营垒发起反击。这次进攻虽然取得了一定战果,但并未对太平军的整体防御体系造成致命打击。

双方的试探性交战让战局变得更加扑朔迷离。太平军依托营垒据守,而清军则不断寻找突破口。

这种胶着的局面并未持续太久。清军在经过缜密观察后,发现了太平军防御体系的致命弱点。

多隆阿和李续宜经过商议,制定了一个周密的作战计划。他们决定利用挂车河和新安渡两处地点,对陈玉成的部队发起夹击。

这个作战计划的关键在于时机的把握。清军需要找准太平军防御最薄弱的时刻,发起雷霆一击。

在整个备战过程中,陈玉成过于注重防御工事的构筑,却忽视了机动作战的重要性。大量兵力被分散在各个营垒中,失去了快速反应的能力。

就在双方剑拔弩张之际,一场改变战局的恶战即将爆发。清军的反击计划已经准备就绪,而陈玉成的太平军却还在继续加固他们的营垒。

清军合力双路夹击战

战斗在黎明时分打响,李续宜的军队率先展开了行动。他将一万人的部队分成八路,在二十余里的战线上同时发起进攻。

这支清军原本是作为游击应援部队驻守在后方,负责策应多隆阿攻打桐城和曾国荃围攻安庆的行动。在得知多隆阿处境危急后,李续宜立即率军前来增援。

李续宜采取了一个大胆的战术,让部队在极宽阔的战线上展开。这种部署虽然声势浩大,但也意味着部队缺乏纵深,难以持续作战。

太平军面对如此大规模的进攻,立即做出反应。陈玉成调动了大量部队前往抵抗,试图阻止清军的推进。

李续宜的部队展现出了惊人的战斗力,很快就攻占了棠梨山和尊士庵的营垒。清军的锐不可当的攻势,一直推进到了香铺街附近。

就在陈玉成全力应对李续宜进攻的时候,多隆阿抓住了这个机会。他将部队分成四路,从望鹤墩右侧向香铺街发起突袭。

多隆阿的进攻策略与李续宜完全不同,他没有将主要精力放在攻打营垒上。清军的马步协同作战,专门针对太平军的有生力量展开了猛烈攻击。

战斗进入白热化阶段,多隆阿又派出了雷正绾的右路七营和温德勒克的西路骑兵。这两支部队从太平军后方杀出,形成了一个包围圈。

陈玉成见势不妙,立即调动他最精锐的部队投入战斗。小左队和孙葵兴的骑兵在他的亲自指挥下,对清军发起了凶猛的反击。

战斗一直持续到下午,陈玉成的反击给清军造成了不小的压力。多隆阿的部队开始显现疲态,战线出现了动摇的迹象。

就在这个关键时刻,李续宜再次改变了战术。他放弃了对分散营垒的进攻,集中全部兵力直插陈玉成的后方。

这个战术转变打了太平军一个措手不及。他们原本依托的密集营垒系统在此刻反而成了累赘,无法快速调整部署来应对这突如其来的变化。

李续宜的部队与多隆阿形成了默契的配合,两支清军在战场上形成了夹击之势。陈玉成的太平军腹背受敌,陷入了极为不利的境地。

太平军的阵型开始出现混乱,士兵们的战斗意志受到了严重打击。就连那些一直表现英勇的精锐部队,也难以在这种局面下维持战斗。

最终,陈玉成不得不下令撤退。太平军在慌乱中退入桐城,而他们的盟友捻军则向庐江方向撤退。

一战失利战局已难挽

挂车河之战仅持续一天,却给太平军造成了难以弥补的损失。这场战役不仅打破了陈玉成在皖北的战略部署,更让太平军失去了扭转战局的最佳时机。

战后的形势对太平军极为不利,陈玉成不得不暂时放弃西征武昌的计划。失去了这次战机,清军在安庆城下的围攻态势更加稳固。

陈玉成退守桐城后,不得不面对一个残酷的现实:他的后路已经受到严重威胁。清军在皖北的布防更加密集,太平军的活动空间被大大压缩。

湘军指挥官们从这场战役中得到了重要启示。他们看清了太平军的虚实,明白即便陈玉成决意西进,也难以维持长期作战。

这种战略判断直接影响了清军的后续部署。湘军不再对陈玉成的威胁过分紧张,而是将主要精力放在对安庆的围攻上。

太平军原本期望通过"围魏救赵"的策略,迫使清军放弃对安庆的进攻。然而现实却给了他们当头一棒,清军不仅没有收缩防线,反而加强了进攻。

更为致命的是,这场失败暴露出太平军内部的深层问题。与杨秀清时期相比,现在的太平军在练兵和组织上都出现了明显退步。

陈玉成的精锐部队虽然战斗力强悍,但整体数量有限。大部分普通部队的战斗力与清军相比差距明显,这种差距在战场上体现得尤为突出。

这场战役还暴露出太平军在战术运用上的局限性。陈玉成过分依赖固守营垒的战术,反而限制了部队的机动性和灵活性。

相比之下,清军表现出了更高的战术素养。他们能够根据战场形势随时调整战术,而且各部队之间配合默契。

挂车河之战后,陈玉成虽然进行了第二次西征,但已无法改变战局。后路不稳、补给困难等问题,让这次远征最终以失败告终。

这场战役实际上预示着太平天国军事力量的衰落。即便是像陈玉成这样能征善战的将领,也难以扭转整体的颓势。

从更宏观的角度来看,挂车河之战是太平天国由盛转衰的一个重要标志。一个王朝的兴衰,往往就在这样看似普通的战役中悄然改变。

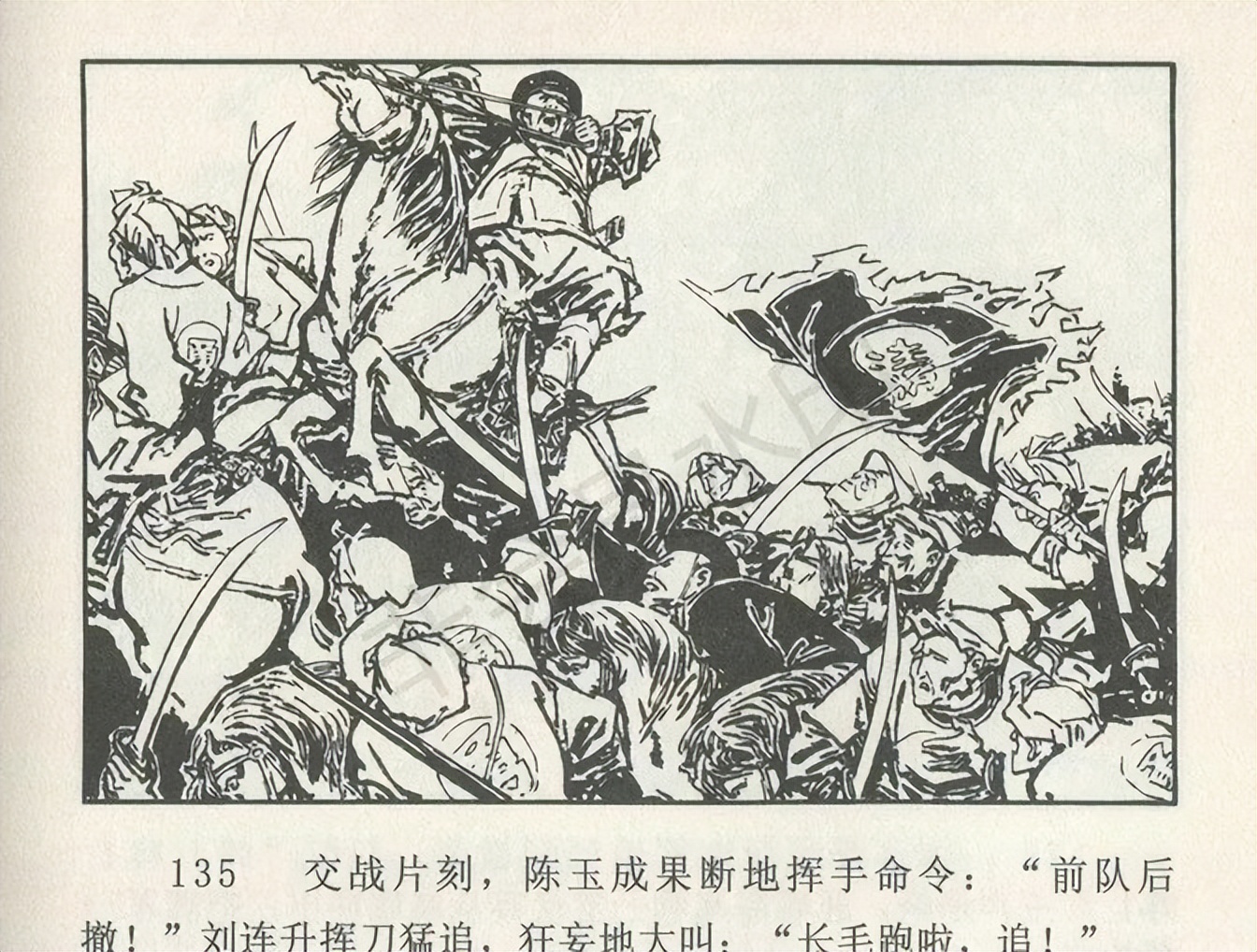

战争的残酷性在于,它不仅关系到军队的胜负,更决定着千万百姓的命运。这场战役之后,太平军在江北地区的影响力逐渐减弱,为清军最终平定太平天国埋下了伏笔。