此乃一项易招怨怼的事务。直言相陈,恐有贬损他人先辈之嫌;而一味溢美奉承,又于内心难安。经御史审慎权衡,认为有必要向诸位读者予以阐述。盖因此类匾额颇为多见,权作鲜为人知之知识略作了解即可。

首张图片所展示的内容为三块匾额,分别题有“拨元”二字的两块与题有“贡元”字样的一块。对于不熟悉科举制度相关知识的观者而言,或许极易将“拨元”“贡元”与诸如“状元”“解元”等科举中具有较高知名度的头衔相联系。然而,事实上,“拨元”与“贡元”在科举头衔体系里,其价值和认可度远不及“状元”“解元”等,含金量相对较低。

在明清时期,于国子监就学的学生,均为贡生。贡生的类别多元且细致,各有其特定的选拔机制。其中,恩贡是指因朝廷恩诏而获得出贡资格者;拔贡乃是经由各省学政精心选拔产生;副贡则是在各省乡试中取得副榜成绩之人;岁贡为各省生员中资历深厚、符合出贡条件者。同时,贡生类别还涵盖优贡、例贡等。

在贡生体系中,拨贡士占据着最为尊崇的地位。依据定制,拨贡士于国子监修业三载期满后,无需经由科举考试这一常规路径,便可直接由吏部进行铨选任用。然而,在此过程中,尚需经历一场名为“朝考”的考核。在“朝考”中荣膺榜首的拨贡,将获“拨元”之誉。

贡元的释义存在多种观点。其一,在各省贡生序列中,名列首位者被冠以贡元之称;其二,于各省乡试里,荣膺第六名的举人,亦获此称谓;其三,所有拨贡人员,均可被称作贡元。经御史考量权衡,判定第三种说法在诸多阐释中最为契合事实。

需明确的是,在清代,国子监虽在名义上被奉为国家的最高学府,然而从实际情况来看,它已然沦为科举制度的附属机构。彼时,以贡监生身份出身之人,其社会地位相较举人、进士而言,明显处于劣势。基于此,拔元、贡元这类称谓并不属于稀见之例。

第二幅图像所呈现的内容为“明经进士”。然而,需明确指出的是,此“明经进士”的表述,实乃缺乏事实依据的错误称谓。从官方文献及历史记载来看,在清代的科举制度体系内,并不存在“明经进士”这一正规说法。

在官场的生态环境中,存在着崇尚虚浮名衔的风气,其间常将国子监贡生一概以“明经进士”相称。然而,清代在常规科举制度之外,还构建了多元的人才选拔途径,诸如博学鸿词科、经济特科、孝廉方正科以及经学科等,这些科目为人才的擢拔提供了别样的渠道。

经学科之肇始,可追溯至乾隆十四年。彼时,乾隆帝敕令大学士九卿与各省督抚,荐举熟稔经学(尤指五经)之士。经举荐者,需经考核,合格后即可获授官职。由此,诸多研习经学之人,以“明经进士”自居。然而,就整体情况而言,国子监贡生出身者在这一群体中所占比例较高。

第三幅图像所呈现的为“岁进士”匾额。需指出的是,此类匾额在历史上极为常见,据史料记载,御史便曾目睹诸多实例。从学术角度审视,其性质类同于当下所谓的“赝品”,并非真正意义上具备相应科考成就的表征。

如前文所述,于国子监就学的学生群体中,包含岁贡生及恩贡生。此二者与举人、进士同属正途出身范畴,故于社会层面,其地位较为尊崇。鉴于此,其亲朋出于尊崇与夸赞之目的,常以“进士”之称呼来指代他们。

在历史上,部分人士出于维护体面之目的,不惜耗费资财,于自家厅堂之上高悬进士匾额。然而,在封建王朝的严格礼制规范下,公然书写“进士”字样实乃有违朝廷典制之举。于是,这些人往往会在“进士”之前添加“岁”“恩”等字样,不过所加之字的字体通常较为细小。需明确的是,所谓“岁进士”,实则等同于“岁贡生”;而“恩进士”,本质上即为“恩贡生”。

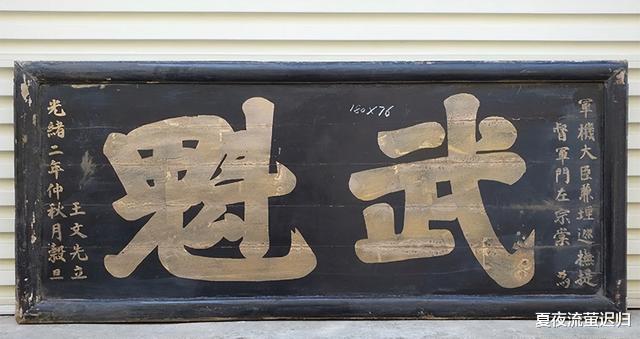

第四幅呈现的对象为“文魁”。在汉语语义体系中,“魁”通常蕴含着首位、居首之类的意涵。然而,“文魁”这一称谓,从其实际指代与历史意涵而言,并非具备极高的尊崇地位与非凡的象征意义。

在清代科举体系中,“文魁”这一称谓通常指向举人。彼时,乡试作为科举考试重要层级,其第一名被尊称为“解元”,第二名则被叫做“亚元”,至于第三、四、五名,被赋予“经魁”之名。由于民间素有将乡试前五名称作“五经魁”的惯例,这一文化现象进而反映在猜拳用语之中,便衍生出“五经魁首”这一表述。

在科举制度中,士人考中举人后,朝廷会赐予用于建碑、立匾之银两。然而,关于碑匾书写规范存在明确规定。具体而言,于举人排名中位列前五名之后者,碑匾之上不得题写“经魁”字样,仅能统一书写“文魁”。同样,在武科举体系下,考中武举者,其匾额上则统一书以“武魁”。

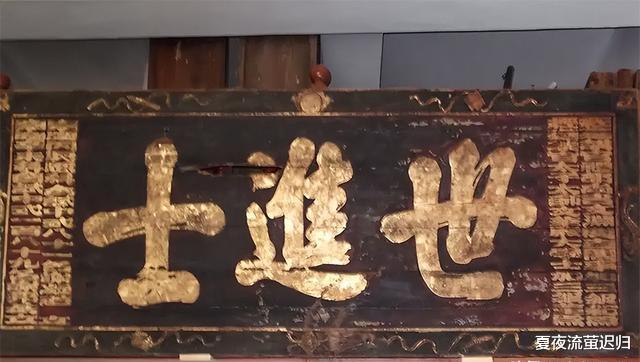

第五帧所呈现者为“世进士”匾额。此类匾额于现存文物中颇为鲜见,仅于江苏、浙江等地部分世家大族宅邸有所留存。通常而言,唯有家族连续三代,至少为父子两代荣登进士之列,方具备悬挂“世进士”匾额之资格。然而,就这位来自广东的读者所提供之图片,经审慎考量,从专业角度判断,其存在较大作伪嫌疑。

从学理角度而言,御史经审慎考察后发现,该读者祠堂内虽悬有十五方匾额,但其中并无一方真正意义上的进士匾。所悬匾额类别多为拨元、贡元,以及岁进士、恩进士、文魁、武魁等。由此可见,所谓“一门多进士”的说法实难成立,而悬挂“世进士”匾额之举,大概率系后人虚构。

然而,回溯历史,该家族于明清之际,举人、贡生辈出,足见其家族底蕴深厚。由此可确凿推断,彼时此家族已然成为当地颇具声望的名门巨族。

究竟,符合规制的进士匾额在形制上呈现何种样态?

在古代诸朝御史制度中,虽难以一概而论,但单就清代而言,其在进士匾的规制方面有明确要求。依制,于进士匾“进”字一侧,需详列本科会试考官之名,无论人数多寡,皆无遗漏,且同时要逐一注明各考官所任官衔。

于“士”字一侧,需依次详录中式具体年份、会试名次、殿试名次及所属甲第等相关科举信息,最终署以本人姓名。