2004年殷墟大司空遗址出土人骨线粒体DNA研究报告

研究单位:1. 山东大学历史文化学院,山东 济南市 250100; 2. 吉林大学生命科学学院,吉林 3. 中国社会科学院考古研究所,北京市 100710;4. 吉林大学边疆考古研究中心,吉林

相关链接https://www.toutiao.com/article/7221005298570904121/

一、研究对象

大司空遗址位于安阳西北郊洹河东岸,与 小屯宫殿区遗址隔河相望,是殷墟内殷代遗迹 现象分布较为集中的一处遗址。墓葬区主要分 布在大司空村东南的豫北棉纺织厂内及其附近 地区。2004年3月到8月,中国社会科学院考古 研究所安阳工作队对其进行了发掘 [1] ,并随 机从5座墓葬和1座灰坑中选取了出土时保存完好的6例个体样品,送吉林大学边疆考古研究中心考古DNA实验室, 希望能对该遗址古代居民的遗传特征进行初步检测、研究。

二、实验材料及方法

本实验选用古代人类遗骸的牙齿作为研究材料,样本编号及人类学鉴定见表一。

选用完整且没有龋病牙齿样本, 用5% 次氯酸溶液擦洗表面, 然后用浓度为5%的(注:牙位第一字母U-上颌,L-下颌;第二字母L-左,R-右;M-臼齿)

次氯酸溶液浸泡15分钟, 用无水乙醇冲洗后, 牙齿每一面用紫外线灯照射30分钟, 最后在液氮环境中用 6750Freezer Mill研磨机 (Metuchen, 美国)将牙齿研磨成粉末,-20°C 保存备用。

取200mg牙粉用QIAamp® DNA Mini Kit及QIAamp® Purification Kit(QIAGEN, 德国)试剂盒进行DNA的提取。采用两对套叠引物(L16017-L16037, H16231-H16251; L16201-L16221,H16392-H16409)扩增线粒体DNA(mtDNA)高可变I区(Hyper variable RegionI, HVRI)16050-16409长度354 bp (去除两端引物序列)的序列。

如果测序结果中出现连续10以上C时,则再使用CD2引物 进行反向测序。使用QIAGEN, 德国纯化PCR产物, 使用 ABIPrism BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit 试剂盒进行测序反应,产物用于DNA直接测序 (ABI Model 310 自动测序仪)。采用直接测序 以及扩增片段长度多态性APLP等方法检测编 码区或者高可变II区的突变位点,结合已经获 得的高可变I区突变位点,最终确定某一序列 的单倍型类群。所用引物见表二。为了得到真 实可靠的古代DNA序列,在样品抽提和扩增过程中,设立抽提空白对照和PCR阴性对照,设 计了重复实验方案,排除外源污染的可能。

三、结果

6个样本均获得了真实可靠的mtDNA高可变I区的序列, 将这些序列与剑桥标准序列 (CRS)比对发现共存在13个变异位点, 确 定为6个单倍型。 (表三)利用APLP方法结 合测序可将这些单倍型归属于D、B、Z和N9a 4个单倍型类群。

No.1根据其SNP 10400T, 5178A,3010A归入单倍型类群D4。

No.2归入单倍型类群Z。

No.3归入单倍型类群 N9a。

No.4根归入单倍型类群D。

No.5归入单倍型类群D, 又HVS- 16189T→C突变,可划定为单倍型类群D5。

No.6可划定为单倍型类群B, 又根据 HVS- 16140-16243的变异情况,将其划分为 单倍型类群B5b。

为了研究样本的单倍型在现代人群中的分布, 将所得序列在东亚、北亚和中亚人群 已经发表的数据 [2] 中搜索了其相应的共享序 列。 (表四)共享序列的大致分布情况见图 一、二。No.6仅能找到2个相差两个碱基的共 享序列, 其余均找到完全匹配的共享序列: 其中No.1有8个共享序列;No.2有12个共享序 列;No.3的共享序列有29个;No.4的共享序列。

四、讨论

本实验6个样本获得6个不同的单倍型, 分属于4个不同的单倍型类群,单倍型类群多样性较高。属于同一单倍型D的NO.1、NO.4、 NO.5序列差别较大, 且属不同亚型。

提示殷墟商代晚期自由民的组成应该是复杂多样的, 人群来源可能也是多元的。 通过对殷墟中小墓人骨所做体质人类学研究发现, 商代晚期居民的体质类型包括“古中原类型”和 “古东北类型”两种 [3] 。此外,还可以看到

NO.4共享人群分布示意图

NO.1、NO.2、NO.3、NO.5共享人群分布示意图

在殷墟存在有来自诸如当时东方夷人人群的踪迹 [4] 。暗示了作为殷都的“大邑商”居民复杂的来源。

从其自然环境来看, 殷墟位于太行山林虑山系以东、安阳盆地与华北平原接汇带的洹河二级台地上。

发源于太行山区的洹河(又名安阳河)自盆地西南流入, 先北行,再折而东行,最终注入卫河 [5] 。此区域有着较为优越的自然环境, 人类长期生存活动于此, 形成了悠久、深厚的文化基础。 而且就其地形及地理位置而言, 此区域地势平坦, 四通八达, 便于人群往来。殷墟是国家权力中心, 又是荟集当时物质文明和精神文明成果的文化中心。

从考古发现来看, 在殷墟出土的矛、三角援戈、卷头刀和兽首短刀等晚期青铜兵器, 其原型分别出自江南、 汉中、晋陕高原至北方草原 [6] 。 而家马和马车的突然出现 [7] , 其来源和传入途径尚未探清, 暗示或许存在更广阔地域间的文化 交流。集各中心于一身的殷都为来自不同地域、不同种族的人群提供了一个开放的平台, 为各人群基因的交流、体质的融合创造了机缘。

这都在一定程度上印证了殷墟商代晚期居民人群构成多元的推论。

获得的单倍型类群分别为D、N9a、Z和 B。这些单倍型类群都普遍存在于现代欧亚大陆东部 [8] ,在现代汉族中,无论南方汉族还是北方汉族都不同频率地包含有这些单倍型类群。

其中单倍型类群D广泛地分布在东亚和北亚人群中, 在东南亚人群中频率较低, 在中亚地区有一定频率的分布, 在东亚的分布频率 [9] 由南向北有明显增加的趋势。

D4是D 型中最有代表性的亚型,在北亚 [10] 及东亚人群 [11] 中都有很高的频率。

单倍型类群Z是M 型下的亚型 [12] ,在满-通古斯语族的人群中 的分布频率最高, 在蒙古人、汉族、中亚人 群中也有发现。

单倍型类群B在现代人群中更多地发现于东亚地区, 其频率有从南向北递减的趋势 [13] 。现代人群如图瓦人、阿尔泰人 和布里亚特人等在南西伯利亚 [14] 有少量分布, 在更北的地区尚未发现。在已发表的多个地区汉族人群 [15] 中的频率普遍都很高。

单倍型类群N9a是属于N分支下的发现较晚的亚洲特异的单倍型 [16] , 主要分布于各东亚人群中, 同时在阿尔泰人群中也有分布, 在中国主要为汉族和南方苗瑶语族的少数民族。 获得的序列中5个单倍型可以在现代东亚、 北亚和中亚人群中找到共享, 这些共享人群广泛分布于中国、蒙古、日本、朝鲜半岛、西伯利亚南部和中亚东部地区。 殷墟中小墓居民的基因可能更多地沉淀于现代东亚人群的血液中。

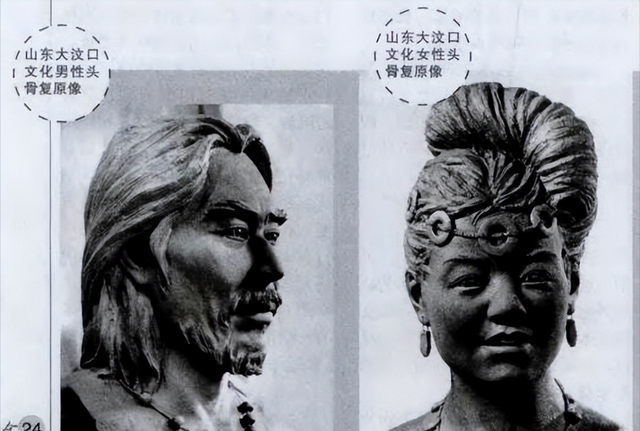

古中原类型

原海兵根据测量及非测量性状观察的结论与之相一致。 他将2004年出土于大司空遗址人群的基本体质特征概括为:

偏长的中颅型, 高颅型结合狭颅型, 偏狭的中额型, 中上面型, 阔鼻型, 偏低的中眶型, 宽腭型, 较平的面突程度, 突颌短颌, 长狭下颌, 中等偏大的上面部扁平度。 他们的种族类型应属于先秦时期的“古中原类型”, 与现代亚洲蒙古人种的东亚类型最为相似。

将其测量数据与北方地区晚于殷墟商代晚期的人骨数据进行对比分析, 发现殷墟中小墓居民与秦汉以后活动于黄河中下游地区的“古中原类型”居民应有一定的连续性,并为汉代以后北方汉族的形成贡献了自己的力量 。本实验中的样本NO.1-4均在现代汉族及南北各少数民族中发现了共享。

而NO.5虽仅有1个共享序列, 但也在中国少数民族中有所发现。

暗示殷墟中小墓居民可能作为华夏族的基底, 其基因历经三千年却并未消失, 而是在人群交流融合中沉淀下来并且扩散开去。

通过本次研究对大司空遗址古代居民遗传特征有了初步认识。但尚待扩大样本量, 选用更多种遗传标记, 进一步研究殷墟中小墓居民遗传特征及其群体遗传结构。 从而有 利于对殷墟商代晚期墓地性质、社会结构的揭示。

---------------

[1] 岳洪彬,岳占伟,何毓灵. 殷墟大司空遗址. 见: 中国考古学年鉴(2005),北京:文物出版社,2006: 262,263.

[2] a. Zhao M, Kong QP, Wang HW, et al. Mitochondrial genome evidence reveals successful Late Paleolithic settlement on the Tibetan Plateau. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, 106: 21230-21235. b. Yao YG, Zhang YP. Phylogeographic analysis of mtDNA variation in four ethnic populations from Yunnan Province: new data and a reappraisal. Journalof human genetics, 2002, 47: 311-318. c.

[3] Wen B, Li H, Lu D, et al. Genetic evidence supports demic diffusion of Han culture. Nature, 2004, 431: 302-305. J. Li H, Cai X, Winograd-Cort ER, et al. Mitochondrial DNA diversity and population differentiation in southern East Asia. Am J Phys Anthropol, 2009, 134: 481-488.

[3] 韩康信, 潘其风. 安阳殷墟中小墓人骨的研究. 见: 安阳殷墟头骨研究. 北京: 文物出版社, 1985: 50~82.

[4] 原海兵. 殷墟中小墓人骨的综合研究.长春:吉林大学博士学位论文, 2010:143~176.

[5] 中国社会科学院考古研究所. 中国考古学·夏商卷.北京: 中国社会科学出版社, 2003:284~289.

[6] 中国社会科学院考古研究所. 殷墟的发现与研究.北京:科学出版社,2001:451~465.

[7] 同[5]. [8] 赵永斌. 中国汉族北方母系起源的遗传学初探. 长春:吉林大学博士学位论文,2011:6~8.

[8] Kolman CJ, Sambuughin N, Bermingham E.

* 本次研究得到了国家哲学社会科学基金重大项目“汉民族开始形成过程的考古学观察”(11&ZD182)、国家社科 基金青年项目“济南大辛庄遗址人骨材料的综合研究”(14CKG002)、“即墨北阡遗址大汶口文化时期古代居民 的DNA研究”(15CKG013)、国家基础科学人才培养基金现代考古学特殊学科点项目(J1210007)、中国博士后 科学基金“济南大辛庄遗址商代居民分子考古学研究”(2015M570581)的支持。