湘江战役过后,红军从8万人减少到3万人,这到底应该是谁的责任?

从德国工人到红军指挥使

1934年,在红军长征初期的湘江战役中,一场惨烈的战斗让中央红军从8.6万人骤减至3万余人。这场重大损失的背后,是一个关于战略决策、国际援助与军事指挥的复杂故事。作为共产国际派来的军事顾问,德国人李德(奥托·布劳恩)在这场战役中扮演着至关重要的角色。他固守教条主义,生搬硬套苏联军事经验,最终导致了这场历史性惨败。然而,在战后的回忆录中,李德不但对此毫无悔意,反而将责任推卸给其他人。这个外籍顾问究竟是如何获得如此重要的军事指挥权?他的战略决策失误又带来了怎样的深远影响?让我们走进这段鲜为人知的红军历史。

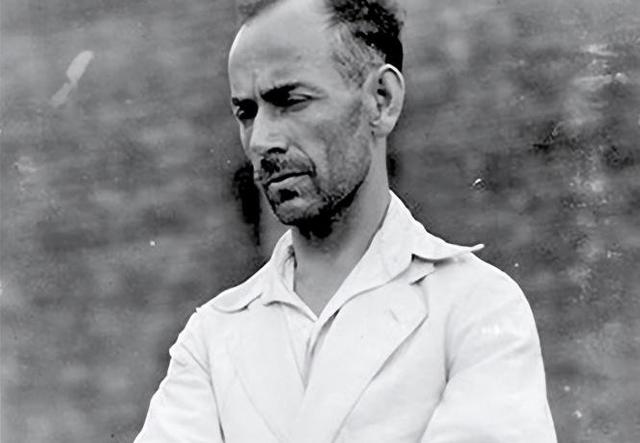

在德国巴伐利亚,一位叫奥托·布劳恩的年轻工人正在为理想奋斗。他积极参与工人起义运动,为巴伐利亚苏维埃共和国冲锋陷阵。

命运给这位热血青年开了个玩笑,他屡次被捕入狱。但铁窗生活并没有磨灭他的斗志,他在狱中绞尽脑汁谋划越狱。

经过不懈努力,他终于重获自由。命运之神向他伸出了援手,他获得了进入苏联军事学院深造的机会。

在苏联军事学院,他如鱼得水。毕业后,他被分配到苏军总参谋部工作,开始承担各项重要任务。

1932年,一个不同寻常的任务摆在了他面前。他受命携带一笔资金,前往中国解救被捕的牛兰夫妇。

这个任务改变了他的一生。他带着任务来到中国后,却再也没有回去,而是在中国的革命道路上留下了独特的印记。

当时的中国革命正处在关键时期,共产国际对中国产生着深远影响。许多国际军事专家受邀来华指导革命工作。

在这样的背景下,李德阴差阳错地成了"共产国际军事顾问"。这个头衔为他打开了一扇通向权力的大门。

当时的中央负责人秦邦宪虽有丰富的工人运动经验,但这些经验多停留在理论层面。实践经验的缺乏成为他的软肋。

随着时间推移,李德逐渐接手了秦邦宪的职位。这个来自德国的外籍顾问,正式掌握了红军的指挥权。

这一权力交接看似平静,却在红军内部掀起了波澜。李德的加入犹如一根搅水棍,让原本运转有序的红军队伍陷入混乱。

在这个特殊的历史时期,一个外国人掌握中国革命军队的最高指挥权,这本身就是一个极具戏剧性的历史转折。他用自己的方式改变了中国革命的进程,也在历史的长河中留下了争议的一笔。

从德国工人到苏联军校生,从军事顾问到红军指挥者,李德的人生轨迹充满戏剧性。而这仅仅是这个故事的开端,更大的历史转折还在后面。

(文章结束)

战略之争暗流汹涌起波澜

在1933年,国民党军队的铁蹄正不断向红军根据地逼近。蒋介石集结了所有能调动的军队力量,向红军发动了一波又一波的围剿。

前四次的反围剿战争中,红军凭借对地形的熟悉和灵活的战术打了漂亮的胜仗。这些胜利让红军的队伍不断壮大,很快发展到了十万多人的规模。

连续的失败让国民党军队士气低落,几乎丧失了继续作战的勇气。蒋介石吸取了这些惨痛的教训,花了大半年时间重新研究作战方针。

这次,国民党采取了更为狡猾的策略。他们先是对根据地实行经济封锁,切断红军的弹药和武器供应渠道。紧接着又斩断红军与当地百姓的联系,让红军陷入孤立无援的境地。

在这关键时刻,红军内部却出现了严重的战略分歧。毛泽东根据前几次反围剿的经验,提出了"诱敌深入"的战略方针。

可是,以秦邦宪为首的一批人对毛泽东的策略提出了质疑。他们不但全盘否定了毛泽东的建议,还把他调去做科研工作。

随后,红军的军事指挥大权落入了李德和秦邦宪手中。这两个人完全抛弃了之前行之有效的战略方针,提出了一些不切实际的口号。

作为一个刚来中国不久的外国人,李德对中国的地形、气候和民情都不了解。他却固执地要把苏联的军事经验生搬硬套到中国的战场上。

李德主张用红军主力去攻击国民党军队的薄弱部位。这个看似合理的建议,却没有考虑到中国复杂的地形和游击战的特点。

红军按照李德的方针作战,在接下来的战斗中接连失利。面对失败,李德不但没有反思,反而采取了更加消极保守的作战方针。

局势变得越来越危急,中央苏区已经处于被包围的边缘。这时李德又一次坚持要用主力部队硬拼的策略。

为了加强对军事行动的控制,中央成立了以李德、秦邦宪、周恩来三人组成的"三人团"。从此,红军的所有军事决策都必须经过这个"三人团"的同意。

这个决定给红军带来了深远的影响。"三人团"的成立,意味着李德错误的军事主张获得了某种程度的制度保障。

红军的处境越来越艰难,但李德却始终不愿意改变他的战略思路。他的固执己见,最终将红军推向了一场惨烈的战役。

临近年末,战局的发展完全印证了毛泽东当初的预言。红军在李德的指挥下,正一步步走向湘江战役这个危险的渡口。

(文章结束)

湘江血战铸就英雄壮歌

1934年深秋,红军终于突破了国民党的重重封锁,来到了湘江岸边。这条滚滚江水前方,已经聚集了蒋介石调集的40多万大军。

历史的天平在这一刻显得格外沉重,八万多红军将士面对着五倍于己的敌军。国民党军队在江面上布下了严密的防线,誓要将红军赶尽杀绝。

李天佑将军正带领部队准备渡江,突然接到了一道出人意料的军令。上级命令他立即带领三千将士赶往新圩,阻击正在逼近的敌军。

这是一场力量悬殊的较量,三千红军将士要面对一万多名装备精良的国民党军队。但红军战士们没有退缩,他们用血肉之躯筑起了一道坚不可摧的防线。

战斗异常惨烈,红军战士们打光了最后一颗子弹,用尽了最后一枚手榴弹。他们扔掉了枪支,赤手空拳与敌人展开肉搏。

11月27日,红三军团在江面上架起了浮桥,希望能为大部队渡江争取时间。但敌军的飞机像秃鹫一样俯冲下来,炸毁了这座来之不易的生命通道。

红三军团的将士们没有犹豫,他们脱下鞋子,踏着刺骨的江水向对岸进发。两千多名勇士用他们的生命,为中央红军渡江换来了宝贵的时间。

12月初的湘江两岸,硝烟弥漫,枪炮声不绝于耳。红一团的将士们在阵地上寸土必争,一次次将敌人的进攻击退。

国民党军队改变了战术,开始集中兵力攻击红军最薄弱的环节。红一团在这场持续了三天的混战中,付出了近六千将士的生命代价。

负责掩护任务的红八军团遭遇敌军伏击,不得不改变行军路线。但等待他们的是更多的国民党军队,把他们团团围住。

红二军团和红三军团在执行掩护任务时也遭到敌军猛烈进攻。这两个军团伤亡惨重,折损了一千多名战士。

湘江的江水被鲜血染红,无数红军将士的遗体顺流而下。山林间、丘陵上,到处都能看到战士们破碎的躯体。

当地百姓冒着生命危险,将战士们的遗体从江中捞起。他们挖坑埋葬这些英烈,用朴素的方式表达对这些革命先烈的敬意。

这场战役的伤亡数字令人心痛,红军从开战时的八万六千人锐减到三万多人。三十年后的考古发掘中,考古人员依然不断发现红军将士的遗骨。

湘江战役成为长征路上最惨烈的一战,也是红军历史上最沉重的一页。这些为革命献出生命的英雄们,用鲜血为后人留下了宝贵的历史教训。

(文章结束)

历史审判还原真相本末

湘江战役的惨重损失震动了整个红军高层。遵义会议的召开,标志着党中央开始认真反思这场战役中的失误。

会议做出了重要决定,剥夺了李德的军事指挥权。红军的指挥权重新回到了中国共产党人手中,毛泽东开始全面主持军事工作。

在毛主席的领导下,红军的长征之路开始出现转机。红军不再盲目追求正面对抗,而是采取更加灵活机动的战术。

共产国际在评估李德的问题时,态度相对温和。他们认为李德只是一个外籍顾问,对中国国情不了解是可以理解的。

但这些解释并不能为李德开脱责任。失去军事指挥权后的李德,开始把精力转向写作,试图在文字中为自己辩解。

在他写的书中,李德对自己在长征时期的错误决策进行了荒谬的辩护。他不但否定毛泽东的军事主张,还对红军将士的牺牲做出了令人愤慨的评价。

李德在书中声称,在湘江战役中损失的那些将士都是逃兵。这种说法完全歪曲了历史真相,是对在战斗中英勇牺牲的红军将士的侮辱。

更令人震惊的是,李德在书中宣称红军在渡江战役后的人数并没有太大变化。这种说法与历史事实完全不符。

湘江两岸的累累白骨,山林中的无数遗骸,都无声地控诉着李德的谎言。他的这些说辞,不过是为掩饰自己的过错而编造的托词。

李德的翻译曾经透露,在红军连连失利的时候,李德表现出了明显的慌乱。但他始终没有反思自己的错误,反而把失败的责任推给别人。

历史的发展证明,李德的军事指挥失误造成了不可挽回的损失。不管他如何狡辩,这些铁一般的事实都无法改变。

中国革命的胜利,离不开马克思列宁主义的指导。但更重要的是,这些理论必须与中国的具体国情相结合。

李德的教训告诉我们,任何脱离实际的教条主义都将付出惨重的代价。革命的胜利,必须建立在对本国国情深刻理解的基础之上。

在中国革命的漫长历程中,无数革命先烈用鲜血和生命换来了今天的和平与安定。湘江战役的惨痛教训,永远值得后人铭记。

如今的湘江两岸,青山依旧,绿水长流。但那些为革命献出生命的英雄们,他们的事迹和精神将永远铭刻在中国革命的历史丰碑上。

(文章结束)