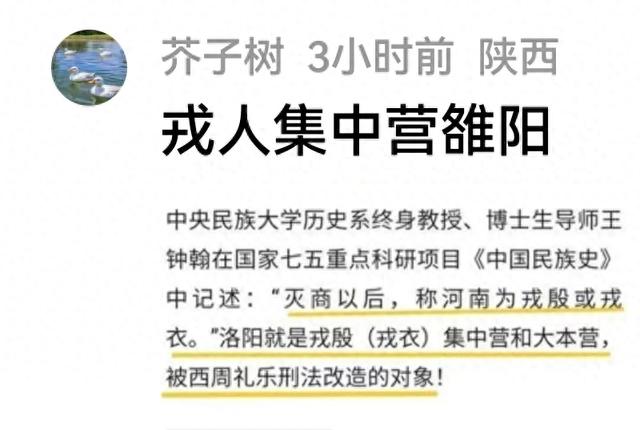

一个陕西网友污蔑“中央民族大学历史系终身教授、博士生导师王钟翰在国家七五重点科研项目《中国民族史》中记述:“灭商以后,称河南为戎殷或戎衣。”洛阳就是戎殷(戎衣)集中营和大本营,被西周礼乐刑法改造的对象! ”。这个陕西网友的话有没有道理,为什么?

根据所提供的搜索结果和相关学术资料,陕西网友的表述存在明显错误,是对王钟翰教授学术观点的曲解和断章取义。以下从多个角度分析其不合理性:

---

### 一、**“戎殷”或“戎衣”的真实含义**

王钟翰在《中国民族史》中确实提到,西周灭商后曾贬称商为“戎殷”或“戎衣”,但这一名称的指向是商朝本身,而非地理上的河南地区。根据网页4(《中国民族史》西戎部分)的记载:

> **“灭商以后,为表示对商的敌忾,称之为‘戎殷’或‘戎衣’。”**

> **“周人往往尊称商为‘大邦’、‘大国’、‘大邑商’,但西周初一些铜器铭文和《诰》文又贬称之为‘戎殷’或‘戎衣’,殷衣同音通假。”**

由此可见,“戎殷”是周人对商朝的敌视性称呼,而非指代河南或洛阳地区。商朝的核心区域包括河南北部,但“戎殷”一词是政治性、族群性的贬称,与地理概念无关。

---

### 二、**“洛阳是戎殷集中营”的表述无学术依据**

1. **洛阳在西周时期的地位**

洛阳是西周初年的东都(成周),主要用于镇抚东方诸侯和商遗民。周人通过分封制和礼乐制度对商遗民进行整合,但从未将洛阳称为“戎殷集中营”。王钟翰的著作中亦无此类表述。

网页10中《中国民族史》的目录显示,王钟翰在讨论西周时期的民族关系时,重点在于分析华夷五方格局的形成,而非将洛阳与“戎殷”直接关联。

2. **“集中营”一词的现代性误用**

“集中营”是现代政治概念,与西周时期的治理方式完全不符。周人对商遗民采取的是分封、迁徙、文化融合等政策,而非系统性囚禁或压迫。网友的表述带有强烈的主观臆断色彩,缺乏历史语境。

---

### 三、**王钟翰的学术观点与网友表述的对比**

1. **王钟翰的核心论点**

王钟翰的研究强调民族融合与历史发展的复杂性。例如,他在《中国民族史》中提出:

- **“华夏民族的形成与发展是多民族融合的结果”**;

- **“周人对商遗民的整合是礼乐制度与政治手段的结合”**。

这些观点均未支持“洛阳是戎殷集中营”的论断。

2. **对“戎殷”的定位**

网页4明确指出,“戎殷”是周人对商的政治贬称,而非地理标签。王钟翰的研究重点在于分析商周交替中的族群关系,而非地域划分。

---

### 四、**网友曲解的潜在原因**

1. **断章取义**

网友可能截取《中国民族史》中“戎殷”一词,脱离上下文后强行与洛阳关联,忽略了原书的完整论述。

2. **地域偏见或历史争议**

洛阳作为商周文化交汇的核心区域,长期存在历史叙事争议。网友的表述可能掺杂了地域身份认同的偏见,试图通过曲解学术观点强化某种地域叙事。

---

### 五、**学术研究的严谨性要求**

王钟翰的著作以考据严谨、理论扎实著称。例如,他在《清史杂考》中对史料的钩沉索隐、对满族社会形态的分析,均体现了对历史复杂性的尊重。若随意将“戎殷”简化为地域标签,既违背学术规范,也曲解了王钟翰的本意。

---

### 结论

陕西网友的言论缺乏学术依据,是对王钟翰教授观点的严重误读。王钟翰在《中国民族史》中使用“戎殷”或“戎衣”仅作为对商朝的贬称,与河南或洛阳的地理概念无关,更未提及“集中营”等现代政治术语。学术讨论应基于严谨的文本分析和历史语境,避免断章取义或主观臆断。