一、引言

新石器时代文化遗址的研究对于深入理解人类文明的起源与发展具有至关重要的意义。各遗址的年代测定以及它们之间的文化关联,能够为揭示古代人类社会的演进轨迹提供关键线索。因此,对贾湖遗址、裴李岗遗址、大地湾遗址、石固遗址等相关文化遗址进行系统研究,探讨其年代、文化特征以及相互之间的关系,是考古学领域的重要课题。这不仅有助于丰富对新石器时代文化的认知,还能为中国文明起源的研究提供坚实的基础。

二、各遗址年代测定方法

贾湖遗址一期:通过碳14测年法并结合地层学分析,贾湖遗址一期的年代范围被精确确定为距今约9000 - 7500年。该遗址出土的骨笛、契刻符号等遗物,经研究与裴李岗文化特征高度吻合,这为所测定的年代框架提供了有力的实物支撑。相关研究表明,这些遗物的文化特征与特定历史时期紧密相连,进一步证实了该遗址的年代推断。

在1978年发掘中,考古人员从河南石固遗址中提取了未烧尽的木炭样本,经上海碳14测定室测定,结果显示其年代距今约7450年(误差80-100年)。这是中原地区首次通过科学测年确认的裴李岗文化遗址年代。 石固遗址的文化层显示仰韶文化层直接叠压在裴李岗文化层之上,且存在189例遗迹叠压打破现象,证明裴李岗文化早于仰韶文化。遗址分为八期,Ⅰ-Ⅳ期为裴李岗文化(约7400-6500年前),Ⅴ-Ⅷ期为仰韶文化(约6500-4500年前)。 石固遗址出土的裴李岗文化遗存中,包含管形骨器(即骨笛),但具体数量和形制未详细描述。这些骨笛与石磨盘、石镰等典型器物共存,表明其属于新石器时代早期文化遗存。

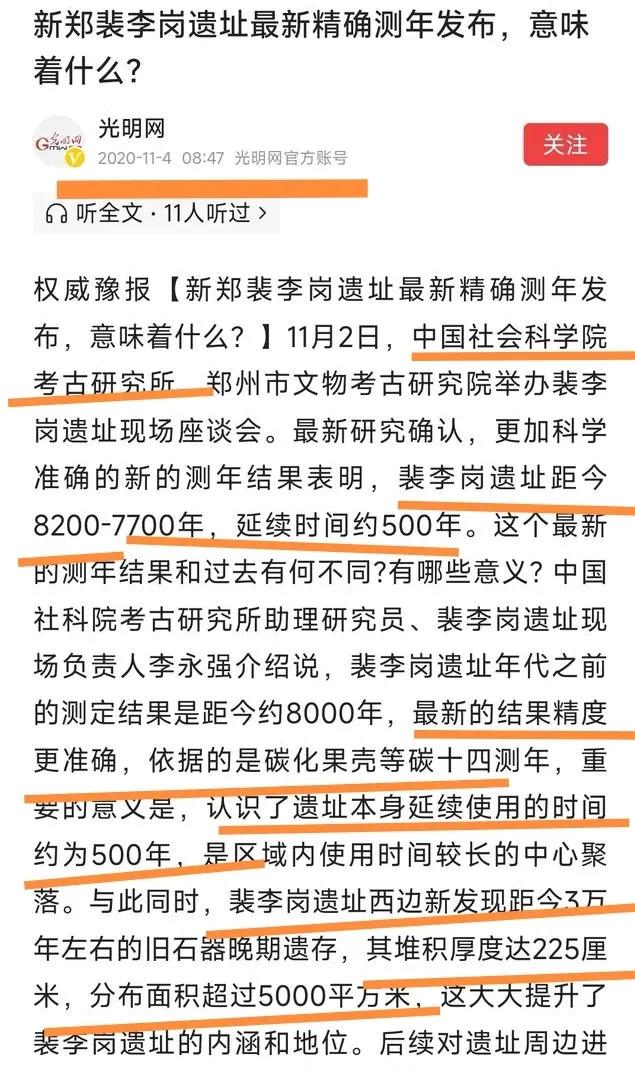

裴李岗遗址一期:采用碳14测年技术,裴李岗遗址一期的年代被测定为距今约8200 - 7700年。在该遗址中,裴李岗文化的典型器物,如石磨盘、石磨棒、三足陶钵等大量出土。 2023年,裴李岗遗址墓葬M48中出土一件小口尖底瓶,长约10厘米,是目前发现的最早同类器物,距今约7700年。其体积远小于仰韶文化尖底瓶,推测可能用于酿酒制曲。 依据考古学研究规范,这些典型器物的广泛存在,使其成为中原地区新石器早期文化的重要标尺,对于确定该时期文化的发展脉络具有关键作用。

大地湾遗址一期:大地湾遗址一期属于老官台文化(大地湾文化),经碳14测年显示,其年代为距今约7800 - 7300年。该文化以圜底钵、三足罐等陶器为显著标志,众多考古研究成果表明,这些标志性陶器在西北地区早期新石器文化中具有独特的代表性,从而确立了大地湾遗址一期在西北地区早期新石器文化研究中的重要地位。

三、贾湖遗址属于裴李岗文化的原因分析

文化特征一致性:贾湖遗址与裴李岗文化在多个方面呈现出高度相似性。在房址结构方面,二者均以半地穴式为主;墓葬形制上,都采用长方形竖穴土坑墓;典型器物方面,石磨盘、锯齿石镰等具有相似特征。考古学研究中,文化特征的一致性是判断文化归属的重要依据之一,这些相似特征充分表明贾湖遗址与裴李岗文化存在紧密联系。

技术传承关系:贾湖遗址与裴李岗文化在技术领域存在传承关系。两者均出现了早期农业,呈现稻作与粟作并存的局面,同时还具备酿酒技术以及原始宗教符号,如龟甲占卜。贾湖的骨笛与裴李岗的陶埙共同构成了中原音乐起源的证据链。众多相关研究指出,技术传承是文化传承与发展的重要体现,这种技术上的传承关系进一步证明了贾湖遗址属于裴李岗文化范畴。

年代范围重叠:贾湖遗址晚期(距今约7500年)与裴李岗文化早期(距今约8000年)存在时间上的衔接,形成了文化连续体。考古学中,年代范围的重叠以及文化连续体的形成,是判断文化关联性的重要因素。这种时间上的连续性和文化上的连贯性,为贾湖遗址属于裴李岗文化提供了有力的时间维度证据。

四、石固遗址对仰韶文化起源的证明

地层叠压关系:在石固遗址的考古发掘中,发现裴李岗文化层直接叠压于仰韶文化层之下。依据考古地层学原理,地层叠压关系能够明确文化的早晚序列,这一发现确凿地证明了裴李岗文化与仰韶文化之间存在明确的先后顺序,为研究仰韶文化的起源提供了重要的地层学依据。

器物演变连续性:在器物演变方面,呈现出明显的连续性。陶器方面,裴李岗的红陶钵、三足壶逐渐演变为仰韶的彩陶钵、尖底瓶;工具方面,裴李岗的石铲、石镰在仰韶时期发展为更为精细的磨制石器。考古研究表明,器物的演变是文化发展的重要外在表现,这种连续性的器物演变有力地证明了裴李岗文化与仰韶文化之间的传承关系,为仰韶文化起源研究提供了实物层面的证据。

聚落发展模式:从聚落发展模式来看,裴李岗的小型聚落(如贾湖)通过石固遗址的过渡,最终发展为仰韶文化的大型环壕聚落(如半坡)。这一发展过程体现了社会组织的复杂化进程,众多关于古代聚落发展的研究成果显示,聚落形态的演变与社会组织的发展密切相关。石固遗址在这一过程中起到了关键的过渡作用,进一步证明了裴李岗文化与仰韶文化在聚落发展方面的关联性,为仰韶文化起源研究提供了社会发展层面的证据。

五、裴李岗文化的核心地位

中原文明奠基者:裴李岗文化作为黄河流域最早成体系的农业文化,粟作与稻作并存的农业模式为仰韶文化的农业经济发展奠定了坚实基础。相关农业考古研究表明,早期农业的发展对于古代文明的兴起至关重要,裴李岗文化的农业成就为后续文明的发展提供了物质保障,使其成为中原文明的重要奠基者。

技术辐射中心:裴李岗文化在技术领域具有显著的辐射作用。其制陶技术,如泥片贴筑法,以及石器加工技术,如磨制工艺,向周边地区广泛传播,对大汶口、磁山等文化产生了重要影响。众多考古发现和研究成果证实,文化技术的传播是不同文化之间交流与互动的重要方式,裴李岗文化的技术辐射能力使其成为当时的技术中心。

精神文化源头:裴李岗文化中的龟甲占卜、骨笛音乐、契刻符号等遗存,成为华夏文明礼乐制度与文字起源的重要源头。考古学和文化研究领域的众多学者认为,这些精神文化层面的遗存对于华夏文明的形成和发展具有深远意义,裴李岗文化因此在华夏文明精神文化源头研究中占据重要地位。

六、裴李岗文化西迁对老官台文化的影响

迁徙路线证据:裴李岗文化晚期(距今约7300年)的典型三足钵、圈足碗等陶器类型,沿渭河流域向西传播至甘肃东部。考古发现的陶器分布规律以及文化传播研究成果表明,这些典型陶器的传播路径为裴李岗文化西迁提供了有力证据,清晰地勾勒出其文化传播的路线。

技术输入表现:在技术输入方面,裴李岗文化对老官台文化产生了重要影响。农业领域,粟作农业技术的传入,促使老官台文化从采集经济向农耕经济转型;制陶方面,裴李岗的泥条盘筑法被改进为老官台的夹砂红褐陶工艺。相关技术考古研究表明,技术的传播与交流是不同文化发展的重要动力,裴李岗文化的技术输入推动了老官台文化的发展变革。

文化融合结果:老官台文化在吸收裴李岗文化元素的基础上,发展出自身特色,如绳纹陶等。这种文化融合的结果使其成为仰韶文化半坡类型的直接源头,完成了中原文化向西北的扩展。众多关于文化融合与发展的研究成果显示,文化之间的相互吸收与融合是文化演变的重要途径,裴李岗文化与老官台文化的互动促进了文化的传承与发展。

七、总结与展望

综上所述,裴李岗文化在新石器时代中原地区文化发展中占据核心地位。通过对贾湖遗址的深入研究、石固遗址过渡性特征的揭示,以及与老官台文化互动关系的探讨,构建起了从早期农耕社会到复杂文明的关键链条。其准确的年代测定体系和清晰的文化传播路径,为深入理解中国文明起源提供了重要的时空坐标。未来的研究可以进一步聚焦于裴李岗文化与其他周边文化的互动关系,探索其在更广泛区域内的文化影响力。同时,运用先进的科学技术手段,如分子考古学、同位素分析等,深入挖掘遗址中的信息,以期更全面、深入地揭示裴李岗文化的内涵与价值,为中国文明起源研究提供更多有价值的成果。