历史轮回中的启示

从夏朝的神秘落幕,到清朝的黯然终结,中国古代各王朝的灭亡,也许并非偶然,而是多种因素交织的必然结果,犹如多米诺骨牌般,一牌倒下,引发连锁反应,最终导致王朝大厦的轰然崩塌。

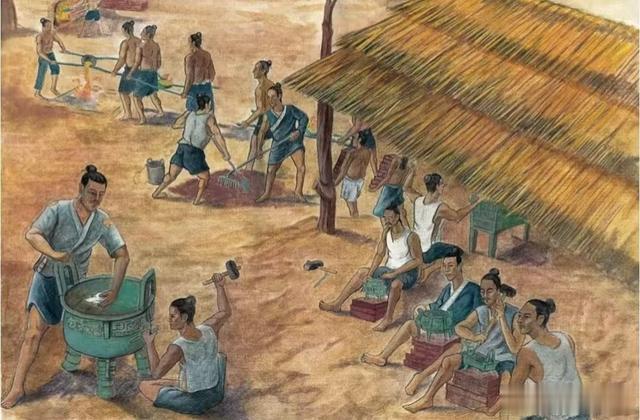

各朝代灭亡原因既有共性,也有差异。共性方面,统治阶层的腐败堕落几乎是所有王朝灭亡的催化剂。从夏桀的荒淫无道、商纣的暴虐残忍,到明朝严嵩、魏忠贤的专权误国,清朝官员的贪污成风,无一不是统治者背离了为君之道,失去了民心。正所谓 “水能载舟,亦能覆舟”,当统治者将个人私欲凌驾于百姓利益之上,肆意挥霍民脂民膏,百姓生活在水深火热之中,王朝的根基便岌岌可危。

土地兼并问题也不容忽视。随着时间的推移,官僚、地主和富商大量兼并土地,使得无数农民失去了赖以生存的土地,沦为佃农或流民。这不仅加剧了社会的贫富差距,更让农民对王朝失去了信任和支持。在饥饿与绝望的驱使下,农民起义的烽火一旦点燃,便呈燎原之势,成为王朝灭亡的强大推力。

(夏朝:神话与现实交织的落幕)

外部势力的入侵,往往是压垮王朝的最后一根稻草。无论是周朝时期秦国的崛起,还是宋朝面临辽、西夏、金等北方少数民族政权的威胁,以及清朝遭遇西方列强的侵略,外部势力的强大压力,使得王朝在内外交困中难以支撑,最终走向覆灭。

各朝代灭亡原因也存在差异。夏朝的灭亡与生产力衰退、外部环境不稳定密切相关;商朝则因内部权力斗争激烈、外部受周国威胁而走向终结;周朝的分封制在初期巩固了统治,后期却因诸侯国势力膨胀而导致统治衰落;秦朝的暴政和制度缺陷,使其在短短十五年间便土崩瓦解;

汉朝的郡国并行制引发七国之乱,外戚专权更是导致政权旁落;唐朝的藩镇割据严重削弱了中央集权,最终在农民起义的冲击下灭亡;宋朝的重文轻武政策导致军事力量薄弱,在与外敌的战争中屡屡失利;元朝的民族歧视政策激化了民族矛盾,黑暗统治引发了大规模的农民起义;

明朝的财政危机和用人不当,使其在农民起义和外部压力下走向灭亡;清朝的闭关锁国政策使其与世界隔绝,在西方列强的侵略下逐渐沦为半殖民地半封建社会,最终在辛亥革命的浪潮中覆灭。

接下来,我们一起走进历史,去探寻中国古代各王朝灭亡的主要原因是什么?

(夏朝:神话与现实交织的落幕)

夏朝:神话与现实交织的落幕夏朝,作为中国历史上第一个世袭制王朝,它的存在,不仅标志着中国从原始社会向奴隶社会的迈进,更开启了长达数千年的王朝统治先河。

夏朝的灭亡,是多种因素交织的结果。从内部来看,生产力的衰退是一个关键因素。在夏朝后期,农业生产技术的发展陷入停滞,土地的过度开垦导致地力下降,粮食产量逐渐减少。与此同时,频繁的自然灾害,如干旱、洪水等,更是让本就脆弱的农业经济雪上加霜。据《国语・周语上》记载:“伊洛竭而夏亡”,伊水和洛水的干涸,直接影响了夏朝的农业灌溉,使得粮食歉收,百姓生活困苦。

夏朝统治阶级的腐朽和残暴,也加速了王朝的灭亡。末代君主夏桀,是历史上有名的暴君。他在位期间,大兴土木,修建豪华的宫殿和园林,如倾宫、瑶台等,耗费了大量的人力、物力和财力。他还沉迷于酒色,生活奢靡无度,对百姓横征暴敛,导致民不聊生。据《竹书纪年》记载,夏桀 “筑倾宫、饰瑶台、作琼室、立玉门”,还从各地搜寻美女,藏于后宫,日夜与妹喜及宫女饮酒作乐。他的暴行引起了百姓的强烈不满和反抗,社会矛盾日益尖锐。

外部环境的不稳定,也是夏朝灭亡的重要原因。在夏朝时期,周边的部落和方国不断发展壮大,对夏朝的统治构成了严重的威胁。其中,商族的崛起最为显著。商族在首领汤的领导下,逐渐强大起来,并开始对夏朝发动进攻。汤是一位有远见卓识的领袖,他善于用人,推行仁政,得到了百姓的支持和拥护。在他的带领下,商族的势力不断扩张,最终在鸣条之战中击败了夏朝,建立了商朝。

(商朝:内部与外部的双重危机)

商朝:内部与外部的双重危机商朝,它承接夏朝的余晖,其统治时间长达五百余年,在政治、经济、文化等方面都取得了显著的成就 ,为后世留下了宝贵的财富。然而,就像所有的王朝一样,商朝也无法逃脱历史的兴衰轮回,最终走向了灭亡。

商朝灭亡的原因是多方面的,政治上,内部权力斗争激烈,外部受周国威胁。商朝晚期,王室内部权力斗争日益激烈,“九世之乱” 便是这一时期权力斗争的典型代表。从仲丁开始,商朝进入了一个动荡不安的时期,王位继承制度的缺失,使得王子和宗室之间展开了激烈的权力角逐。多位短命君主接连上位,每位新君主都要面对来自其他王子的挑战,导致政局动荡不安。

权臣们在王位争夺中也扮演了重要角色,他们利用王子之间的矛盾,推动了权力的斗争,进一步加深了王室的分裂。据《史记・殷本纪》记载,商朝末年,微子启(纣王同母兄长,本该由他继位)甚至投奔了周人,还有 “殷之大师、少师乃持其祭乐器奔周”,比干直接被纣王处死等。头部政治人物的斗争,必然波及到下层,进而导致商朝内部政局混乱。

(商朝:内部与外部的双重危机)

末代君主帝辛(纣王),更是将这种政治混乱推向了极致。他暴虐无道,荒淫无度,残害百姓,引起了民众的强烈反感和不满。他大修宫殿苑囿,建造了奢华的鹿台,“厚赋税以实鹿台之钱,而盈钜桥之粟”,耗费了大量的人力、物力和财力,使得百姓生活困苦不堪。同时,他还设置了炮烙等残酷的刑罚,以镇压反对他的人,进一步加剧了社会的矛盾。

外部势力的干涉,也是商朝灭亡的重要原因。商朝晚期,周边的诸侯国逐渐崛起,形成了一定的势力范围。其中,西边的周国逐渐强大,与商朝结成了敌对关系。周国在周文王和周武王的领导下,积极发展军事力量,招揽人才,逐渐具备了挑战商朝统治的实力。公元前 1046 年,周武王联合其他部落,发动了对商朝的讨伐,在牧野之战中,商朝的军队因内部不和、士气低落而战败,纣王在失去民心和支持后选择了自焚,商朝就此灭亡。

商朝在经济上也面临着困境,农业生产困难,商业贸易萎缩。商朝时期,农业生产技术相对落后,灌溉设施不完善,导致农业生产困难,粮食短缺。这使得商朝政府无法维持国家的稳定和发展。当时的农业主要依赖于自然条件,一旦遇到自然灾害,如干旱、洪涝等,粮食产量就会大幅下降。而且,商朝的土地制度是以井田制为主,土地归国家所有,农民只有使用权,这在一定程度上限制了农民的生产积极性,也不利于农业生产的发展。

(商朝:内部与外部的双重危机)

商朝的商业贸易曾发展迅速,成为国家经济的重要支柱。然而,随着时间的推移,商朝统治者对商业贸易的控制越来越严格,导致商业贸易逐渐萎缩,对国家经济产生了负面影响。商朝政府对商业活动征收高额的赋税,限制了商人的活动范围,使得商业活动受到了很大的阻碍。而且,商朝末年的政治动荡和战争,也使得商业贸易的环境变得不稳定,商人的利益受到了严重的损害。

商朝的社会矛盾也日益激化,民生凋敝。商朝时期,社会的阶级矛盾逐渐激化,贵族阶层与平民之间的矛盾尤为突出。贵族们生活奢侈,享受着各种特权,而平民则生活困苦,承担着繁重的赋税和劳役。据《尚书・盘庚》记载:“重我民,无尽刘。” 意思是要重视百姓,不要过度伤害他们,这从侧面反映出当时贵族对平民的压迫和剥削已经非常严重。不同地区之间的文化差异也加剧了社会的矛盾。商朝的疆域辽阔,不同地区的文化、风俗和语言都存在着很大的差异,这使得国家的统一和稳定受到了一定的影响。

在这样的背景下,商朝百姓的生活水平急剧下降,贫富差距加大。许多平民陷入贫困,无法维持基本的生活需求,甚至连基本的温饱都难以保障。《诗经・魏风・硕鼠》中写道:“硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。” 这首诗表达了百姓对统治者的不满和对美好生活的向往,也反映出当时民生凋敝的社会现实。人民对商朝政权的不满情绪逐渐累积,为商朝的灭亡埋下了隐患。

(周朝:分封制的利弊与终结)

周朝:分封制的利弊与终结周朝,作为中国历史上继商朝之后的第三个奴隶制国家,它传承国君 32 代 37 王,享国共计 790 年 ,分为西周和东周两个时期。在这漫长的岁月里,周朝以其独特的政治制度、灿烂的文化和深远的影响力,成为了中国古代文明发展的重要阶段。然而,就像所有的王朝一样,周朝也无法逃脱历史的兴衰更替,最终走向了灭亡。

周朝灭亡的原因是多方面的,其中分封制的弊端是一个重要因素。周朝建立初期,为了巩固统治,周天子将土地和人民分封给宗室、功臣和先代贵族,建立了众多诸侯国。这些诸侯国在自己的领地内拥有相对独立的政治、经济和军事权力,形成了拱卫周王室的屏障。

(周朝:分封制的利弊与终结)

在周朝初期,分封制确实发挥了积极的作用,它有效地巩固了周朝的统治,促进了各地的经济发展和文化交流。然而,随着时间的推移,分封制的弊端逐渐显现。诸侯国的势力不断壮大,他们开始无视周天子的权威,相互之间为了争夺土地、人口和资源而展开激烈的争斗。据《史记》记载,春秋时期,“礼乐征伐自诸侯出”,周天子已经无法有效地控制诸侯国,周朝的统治逐渐走向衰落。

内部政治腐败和社会动荡,也是周朝灭亡的重要原因。周朝后期,王室内部权力斗争激烈,政治腐败现象严重。周幽王为了博褒姒一笑,不惜 “烽火戏诸侯”,导致了西周的灭亡。此后,东周时期的周天子更是沦为了傀儡,无法对各诸侯国的争霸局势进行有效调控。与此同时,周朝的经济基础也逐渐动摇,农业生产受到自然灾害和战乱的影响,民生困苦。《诗经》中就有许多诗篇反映了当时百姓的苦难生活,如 “硕鼠硕鼠,无食我黍”,表达了百姓对统治者的不满和对美好生活的向往。

(周朝:分封制的利弊与终结)

外部势力的崛起,也给周朝带来了巨大的压力。秦国在商鞅变法后,逐渐成为强大的诸侯国,为最终统一中国奠定了基础。秦国积极进行军事扩张,先后征服了邻近的弱小诸侯国,其势力不断向东发展。公元前 256 年,秦国将军摎发起了对韩国和赵国的战争,取得了显著的战果。面对秦国的侵略,西周武公联合其他诸侯国试图进行抵抗,但最终未能阻止秦国的扩张。

同年,西周武公不得不向秦国投降,献出三十六邑和三万口人。周赧王和西周武公相继去世后,周朝未能及时立新王,导致周朝的权力真空。公元前 255 年,周民开始向东逃亡,周朝的统治在这一年彻底崩溃 。公元前 249 年,东周靖公试图联合诸侯国反抗秦国,但最终遭到秦庄襄王的讨伐,东周国被灭。至此,周朝彻底退出了历史舞台。

(秦朝:暴政与制度缺陷的悲剧)

秦朝:暴政与制度缺陷的悲剧秦朝,作为中国历史上第一个大一统的封建王朝,它的建立,结束了春秋战国以来长期的分裂割据局面,实现了华夏大地的统一,为中国历史的发展奠定了坚实的基础。然而,这个强大的王朝却仅仅存在了短短十五年,便在农民起义的烽火中轰然倒塌,成为了历史的匆匆过客。

秦朝灭亡的原因是多方面的,其中暴政无疑是最为突出的因素。秦始皇统一六国后,为了巩固统治,实行了一系列严苛的法律和政策。这些法律和政策虽然在一定程度上维护了社会秩序,但也给百姓带来了沉重的负担。

据《史记・秦始皇本纪》记载,秦朝的法律 “繁如秋荼,密如凝脂”,对百姓的言行举止都进行了严格的限制。哪怕是轻微的违法行为,也会受到严厉的惩罚,如 “盗采人桑叶,赃不盈一钱,赀徭三旬”,即偷采别人桑叶价值不到一钱的,要被罚服劳役三十天。这种严苛的法律,使得百姓生活在恐惧之中,对秦朝的统治充满了不满和反抗情绪。

(秦朝:暴政与制度缺陷的悲剧)

秦始皇还大兴土木,修建了长城、阿房宫、骊山陵墓等一系列大型工程。这些工程虽然在一定程度上展示了秦朝的强大国力,但也耗费了大量的人力、物力和财力。据估计,秦朝当时的总人口约为两千万左右,而参与这些工程建设的劳动力就多达数百万,这使得百姓的生活不堪重负。许多百姓被迫离开家园,前往工地劳作,导致农业生产受到了严重的影响。同时,为了满足工程建设的需要,秦朝政府还对百姓征收了沉重的赋税,使得百姓的生活陷入了困境。据《汉书・食货志》记载,秦朝的赋税 “二十倍于古”,百姓的生活苦不堪言。

秦朝的政治制度也存在着严重的缺陷。秦始皇实行了高度集中的中央集权制度,将国家的权力集中在皇帝一人手中。这种制度虽然有利于国家的统一和稳定,但也使得皇帝的权力过于庞大,缺乏有效的制约和监督。一旦皇帝昏庸无道,就会导致政治腐败和社会动荡。秦始皇死后,秦二世胡亥继位。胡亥昏庸无能,贪图享乐,对朝政不闻不问,将大权交给了宦官赵高。赵高趁机专权,排除异己,大肆诛杀朝中大臣,使得秦朝的政治更加腐败黑暗。他还篡改秦始皇的遗诏,赐死了扶苏和蒙恬等忠臣良将,导致秦朝的统治集团内部矛盾激化,进一步削弱了秦朝的统治力量。

(秦朝:暴政与制度缺陷的悲剧)

在思想文化方面,秦始皇采取了焚书坑儒的政策,对儒家思想和其他诸子百家的思想进行了严厉的打压。他下令焚烧除秦国史书、医药、卜筮、种树等书籍以外的所有书籍,禁止百姓私藏和传播这些书籍。同时,他还将四百六十多名儒生坑杀于咸阳,以达到统一思想的目的。这一政策严重地破坏了中国古代文化的传承和发展,使得思想文化领域陷入了一片死寂。百姓们对秦朝的文化政策也极为不满,这进一步加剧了社会的矛盾。

秦朝的经济政策也存在着诸多弊端。为了统一货币,秦朝实行了半两钱制度,规定全国统一使用半两钱进行交易。然而,由于半两钱的重量和规格不统一,导致市场上出现了严重的货币混乱现象。一些不法商人趁机囤积居奇,哄抬物价,使得百姓的生活更加困难。秦朝还对商业活动征收了高额的赋税,限制了商业的发展。这使得商业经济逐渐萎缩,国家的财政收入也受到了影响。

(秦朝:暴政与制度缺陷的悲剧)

在秦朝末年,农民起义的烽火迅速蔓延,其中最著名的是陈胜、吴广领导的大泽乡起义。公元前 209 年,陈胜、吴广等九百余名戍卒被征发前往渔阳戍边,途中在大泽乡遇到了大雨,道路被阻断,无法按时到达目的地。按照秦朝的法律,误期当斩。在这种情况下,陈胜、吴广被迫发动起义,高呼 “王侯将相宁有种乎” 的口号,得到了广大百姓的响应和支持。起义军迅速发展壮大,很快就攻占了大片土地,建立了张楚政权。陈胜、吴广起义虽然最终失败了,但它却点燃了全国农民起义的烽火,各地的农民纷纷响应,形成了一股强大的反秦力量。其中,项羽和刘邦领导的起义军势力最为强大,他们分别在巨鹿之战和咸阳之战中击败了秦军,最终推翻了秦朝的统治。

秦朝的灭亡,是多种因素共同作用的结果。它的灭亡,给后世留下了深刻的教训,让人们深刻认识到了暴政的危害和制度建设的重要性。正如杜牧在《阿房宫赋》中所说:“秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。” 我们应该从秦朝的灭亡中吸取教训,珍惜今天的和平与稳定,努力推动社会的发展和进步。

(汉:郡国并行与外戚之祸)

汉:郡国并行与外戚之祸汉朝,作为中国历史上继秦朝之后的又一个大一统王朝,传承了四百余年,历经了无数的风雨洗礼,创造了灿烂辉煌的文化,对后世产生了深远的影响。然而,就像所有的王朝一样,汉朝也无法逃脱历史的兴衰轮回,最终走向了灭亡。

汉朝灭亡的原因是多方面的,其中郡国并行制的弊端是一个重要因素。汉朝初期,为了巩固统治,刘邦实行了郡国并行制,即在部分地区实行郡县制,由中央政府直接管理;在另一部分地区实行分封制,将土地和人民分封给宗室子弟和功臣,建立诸侯国。这些诸侯国在自己的领地内拥有相对独立的政治、经济和军事权力,形成了拱卫中央王朝的屏障。

在汉朝初期,郡国并行制确实发挥了一定的积极作用,它有效地巩固了汉朝的统治,促进了各地的经济发展和文化交流。然而,随着时间的推移,郡国并行制的弊端逐渐显现。诸侯国的势力不断壮大,他们开始无视中央政府的权威,自行其是,甚至与中央政府对抗。据《史记・平准书》记载:“今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。” 这表明,诸侯国的存在已经严重威胁到了中央政府的统治。

七国之乱,便是郡国并行制弊端的集中体现。汉景帝时期,御史大夫晁错提出了削藩的建议,旨在削弱诸侯国的势力,加强中央集权。然而,这一建议遭到了诸侯国的强烈反对。公元前 154 年,吴王刘濞联合其他六个诸侯国,以 “诛晁错,清君侧” 为名,发动了叛乱,史称 “七国之乱”。叛乱爆发后,汉景帝迅速采取措施,派太尉周亚夫率军平叛。经过三个月的激战,汉军最终平定了叛乱,七国之乱宣告结束。

(汉:郡国并行与外戚之祸)

七国之乱虽然被平定了,但它给汉朝带来了沉重的打击,也让人们深刻认识到了郡国并行制的弊端。此后,汉朝政府开始采取一系列措施,削弱诸侯国的势力,加强中央集权。汉武帝时期,颁布了 “推恩令”,规定诸侯王死后,除嫡长子继承王位外,其他子弟也可以分割王国的一部分土地成为列侯,由郡守统辖。这一措施有效地削弱了诸侯国的势力,加强了中央集权。

汉朝灭亡的另一个重要原因是外戚专权。汉朝时期,外戚势力逐渐崛起,成为了影响朝政的重要力量。在汉朝的历史上,出现了许多外戚专权的现象,如吕后专政、霍光辅政、王莽篡汉等。这些外戚势力利用皇帝年幼或昏庸的机会,掌握了朝政大权,肆意妄为,导致了政治腐败和社会动荡。

吕后专政,是汉朝外戚专权的开端。刘邦死后,其子刘盈即位,是为汉惠帝。由于汉惠帝年幼体弱,吕后便趁机掌握了朝政大权。她大肆分封吕氏子弟,打压刘氏宗室,试图将汉朝的江山变为吕氏的天下。吕后死后,吕氏家族试图发动政变,夺取政权。然而,他们的阴谋被周勃、陈平等人识破,最终吕氏家族被诛灭,汉朝的江山得以保住。

(汉:郡国并行与外戚之祸)

霍光辅政,是汉朝外戚专权的又一个重要阶段。汉武帝死后,其子刘弗陵即位,是为汉昭帝。由于汉昭帝年幼,汉武帝便任命霍光为大司马大将军,辅佐汉昭帝。霍光在辅政期间,掌握了朝政大权,他采取了一系列措施,稳定了汉朝的局势。然而,霍光的权力过大,也引起了一些人的不满。汉昭帝死后,霍光迎立昌邑王刘贺为帝。然而,刘贺即位后,荒淫无道,霍光便将其废黜,迎立汉宣帝。汉宣帝即位后,对霍光十分忌惮,但他表面上对霍光十分尊重,实际上却在暗中积蓄力量。霍光死后,汉宣帝迅速采取措施,诛灭了霍氏家族,夺回了朝政大权。

王莽篡汉,是汉朝外戚专权的最终结果。汉元帝死后,其子刘骜即位,是为汉成帝。汉成帝时期,外戚王氏家族势力逐渐崛起,成为了影响朝政的重要力量。汉成帝死后,汉哀帝即位。汉哀帝时期,外戚丁氏家族和傅氏家族势力逐渐崛起,与王氏家族展开了激烈的斗争。汉哀帝死后,王莽趁机掌握了朝政大权。他先是拥立汉平帝,后又毒死汉平帝,拥立孺子婴为帝。公元 8 年,王莽废除孺子婴,自立为帝,建立了新朝,汉朝至此灭亡。

汉朝的灭亡,是多种因素共同作用的结果。郡国并行制的弊端和外戚专权的现象,严重削弱了汉朝的统治力量,导致了政治腐败和社会动荡。在这种情况下,汉朝的统治逐渐走向衰落,最终被新朝所取代。汉朝的灭亡,给后世留下了深刻的教训,让人们认识到了制度建设和权力制衡的重要性。

(唐:藩镇割据的乱局)

唐:藩镇割据的乱局唐朝,这个在中国历史上的伟大王朝,以其辉煌灿烂的文化、繁荣昌盛的经济和开放包容的胸怀,成为了世界瞩目的焦点。其影响力深远而持久,至今仍被人们所传颂和敬仰。然而,就像所有的事物都逃不过盛极而衰的命运一样,唐朝也未能幸免。曾经辉煌无比的大唐帝国,最终还是走向了灭亡,这其中的原因值得我们深入探究。

藩镇割据,是唐朝灭亡的重要原因之一。唐朝后期,各地节度使权力逐渐膨胀,形成了藩镇林立的局面。这些藩镇在军事、财政、人事等方面拥有高度的自主权,俨然成为了一个个独立的小王国。他们不听从中央政府的号令,自行其是,甚至相互攻伐,严重削弱了唐朝的中央集权。据《新唐书・兵志》记载:“方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。” 可见当时藩镇之多,势力之强。

安史之乱,更是将唐朝的藩镇割据问题推向了极致。这场由安禄山和史思明发动的叛乱,持续了长达八年之久,给唐朝带来了沉重的打击。安史之乱期间,唐朝政府为了平定叛乱,不得不赋予各地节度使更大的权力,让他们自行招募军队、筹集粮草。这使得藩镇的势力进一步壮大,叛乱平定后,这些藩镇并没有被削弱,反而继续拥兵自重,成为了唐朝政府的心腹大患。

(唐:藩镇割据的乱局)

除了藩镇割据,唐朝后期的政治腐败也十分严重。皇帝沉迷于享乐,不理朝政,导致大权旁落,宦官和权臣趁机把持朝政,肆意妄为。他们卖官鬻爵,贪污受贿,搜刮民脂民膏,使得社会矛盾日益尖锐。据《旧唐书・宦官传》记载:“自贞元之后,威权日炽,兰锜将臣,率皆子蓄;藩方戎帅,必以贿成;万机之与夺任情,九重之废立由己。” 可见当时宦官权力之大,政治之腐败。

土地兼并也是唐朝灭亡的一个重要因素。唐朝后期,随着土地私有制的发展,土地兼并现象日益严重。大量的土地被官僚、地主和富商所兼并,而普通农民则失去了土地,沦为了佃农或流民。这使得社会贫富差距不断扩大,农民生活困苦,对唐朝政府的不满情绪也日益高涨。据《新唐书・食货志》记载:“富者兼地数万亩,贫者无容足之居。” 可见当时土地兼并之严重。

(唐:藩镇割据的乱局)

在这样的背景下,唐朝末年爆发了大规模的农民起义,其中以黄巢起义最为著名。黄巢起义军转战南北,给唐朝政府带来了沉重的打击。虽然黄巢起义最终被镇压,但它却彻底动摇了唐朝的统治根基,加速了唐朝的灭亡。据《旧唐书・僖宗本纪》记载:“黄巢贼陷京师,僖宗出幸蜀。” 可见当时黄巢起义军的势力之强大,唐朝政府已经无力应对。

唐朝的灭亡,是多种因素共同作用的结果。藩镇割据、政治腐败、土地兼并和农民起义等问题相互交织,使得唐朝的统治逐渐走向衰落,最终在历史的长河中消失。唐朝的灭亡,给我们留下了深刻的教训,让我们认识到一个国家要想长治久安,必须要加强中央集权,整顿吏治,关注民生,否则就会陷入内忧外患的困境,走向灭亡的深渊。

(宋:重文轻武的困境)

宋:重文轻武的困境宋朝,这个在中国历史上以文化昌盛、经济繁荣著称的朝代。它的科技成就如活字印刷术、指南针和火药的广泛应用,对世界文明的发展产生了深远的影响;其文学艺术更是达到了巅峰,宋词与唐诗并称,成为中国文学史上的两颗璀璨明珠。然而,就是这样一个辉煌的朝代,最终却走向了灭亡,这其中的原因令人深思。

宋朝灭亡的原因是多方面的,其中重文轻武的政策是一个重要因素。宋朝建立初期,为了防止藩镇割据和武将拥兵自重的局面再次出现,宋太祖赵匡胤采取了一系列措施,大力削弱武将的权力,提高文官的地位。他通过 “杯酒释兵权” 等手段,解除了武将的兵权,将军事权力集中到中央政府手中。

同时,他还实行了 “以文制武” 的政策,任命文官担任军事统帅,对武将进行监督和制约。据《宋史・职官志》记载:“祖宗制兵之法,天下之兵,本于枢密,有发兵之权而无握兵之重;京师之兵,总于三帅,有握兵之重而无发兵之权。上下相维,不得专制,此所以百三十余年无兵变也。” 这表明,宋朝通过制度设计,将兵权分散,以防止武将权力过大。

(宋:重文轻武的困境)

重文轻武的政策在一定程度上确实维护了宋朝的政治稳定,避免了内部的军事叛乱。然而,它也带来了一系列严重的后果。随着时间的推移,武将的地位逐渐下降,军队的战斗力也随之削弱。在与辽、西夏、金等北方少数民族政权的战争中,宋朝军队往往处于劣势,屡战屡败。据《辽史・兵卫志》记载:“宋自太宗幽州之败,恶言兵矣。契丹乘胜而骄,于是重敛急征,以贿战尘,凡二十余年。” 这表明,宋朝在与辽国的战争中失败后,采取了妥协求和的政策,以缴纳岁币来换取和平。

宋朝的军事制度也存在着诸多弊端。军队的指挥权分散,将领之间缺乏有效的协调和配合,导致作战效率低下。据《续资治通鉴长编》记载:“今之兵,分隶于三衙、枢密院、率臣,而无一人得而总之。兵无常帅,帅无常师,内外相维,上下相制,等级相轧,虽有勇略,无所奋施。” 这表明,宋朝的军事制度过于复杂,导致军队指挥混乱,无法发挥出应有的战斗力。

宋朝在经济上也面临着巨大的压力。为了维持庞大的军队和官僚机构,宋朝政府不得不征收高额的赋税,这使得百姓的生活负担沉重。据《宋史・食货志》记载:“天下之财,半耗于兵。” 这表明,宋朝的军费开支巨大,占据了国家财政收入的一半以上。同时,宋朝还面临着严重的土地兼并问题,大量的土地被官僚、地主和富商所兼并,农民失去了土地,生活困苦。据《文献通考・田赋考》记载:“富者有弥望之田,贫者无卓锥之地。” 这表明,宋朝的土地兼并问题非常严重,导致社会贫富差距悬殊。

(宋:重文轻武的困境)

在这样的背景下,宋朝的社会矛盾日益尖锐,农民起义频繁爆发。据《宋史・兵志》记载:“自仁宗以来,京东、西盗贼充斥,至有白昼公行,攻劫郡县者。” 这表明,宋朝的农民起义已经对社会稳定构成了严重的威胁。同时,宋朝的外交政策也存在着问题,它在与辽、西夏、金等北方少数民族政权的交往中,往往采取妥协求和的政策,这使得宋朝的国际地位不断下降,最终陷入了孤立无援的境地。

1276 年,元军攻占临安,南宋灭亡。1279 年,宋军在崖山海战中大败,陆秀夫背着宋末帝赵昺跳海而死,宋朝彻底灭亡。宋朝的灭亡,是多种因素共同作用的结果。重文轻武的政策、军事制度的弊端、经济压力的增大、社会矛盾的激化以及外交政策的失误等问题相互交织,使得宋朝逐渐走向了衰落,最终在历史的长河中消失。

(元:民族歧视与黑暗统治)

元:民族歧视与黑暗统治元朝,这个由蒙古铁骑建立起来的庞大帝国,曾经以其强大的军事力量和广阔的疆域震撼世界。它的崛起,如同一股汹涌澎湃的浪潮,席卷了欧亚大陆,建立起了一个横跨欧亚大陆的庞大帝国,对世界历史的发展产生了深远的影响。然而,这个看似坚不可摧的帝国,却在短短不到百年的时间里迅速走向了灭亡,其衰落之快,令人唏嘘不已。

元朝灭亡的原因是多方面的,其中民族歧视政策是一个重要因素。元朝建立后,将全国人民分为四个等级,即蒙古人、色目人、汉人、南人 。蒙古人作为统治民族,享有最高的特权;色目人则是蒙古人征服中亚和西亚地区后,带入中原的各个民族,他们也受到蒙古人的信任和重用;汉人主要是指原金朝统治下的汉族、契丹族、女真族等各族人民;南人则是指南宋统治下的汉族及其他各族人民。这两个群体地位低下,受到了蒙古人和色目人的歧视和压迫。

在政治上,汉人、南人被排除在核心权力之外,难以担任重要官职。据《元史・选举志》记载:“其怯薛出身者,径居一品,余以散官叙迁,或至一品,或至二品,或至三品,或至四品,或至五品,或至六品,或至七品,或至八品,或至九品,皆视其才器而用之。” 这表明,怯薛(蒙古大汗的护卫军)出身的人可以直接担任一品高官,而汉人、南人即使通过科举考试,也很难获得较高的官职。在法律上,不同等级的人犯罪,所受到的惩罚也截然不同。蒙古人殴打汉人,汉人不得还手;蒙古人杀死汉人,只需支付一定的赔偿金,而汉人杀死蒙古人,则要被处死。这种不平等的法律规定,严重侵犯了汉人的权益,加剧了民族矛盾。

(元:民族歧视与黑暗统治)

元朝的统治极为黑暗,政治腐败现象严重。官员贪污受贿成风,他们大肆搜刮民脂民膏,导致百姓生活困苦不堪。据《草木子》记载:“元朝末年,官贪吏污,始因蒙古、色目人罔然不知廉耻之为何物。其问人讨钱,各有名目。所属始参曰拜见钱,无事白要曰撒花钱,逢节曰追节钱,生辰曰生日钱,管事而索曰常例钱,送迎曰人情钱,勾追曰赍发钱,论诉曰公事钱。觅得钱多曰得手,除得州美曰好地分,补得职近曰好窠窟。” 这段记载生动地描绘了元朝末年官员贪污受贿的种种名目和丑恶嘴脸。

为了满足统治阶级的奢侈生活和庞大的军费开支,元朝政府还对百姓征收繁重的赋税。除了正常的田赋、商税等,还新增了许多名目繁多的杂税,如盐税、茶税、酒税等。这些赋税使得百姓的生活负担沉重,苦不堪言。据《元史・食货志》记载:“至元二十年,又增两淮、荆湖、江南东西道田赋,斗加二升。” 这表明,元朝政府在至元二十年(1283 年),又增加了两淮、荆湖、江南东西道等地的田赋,每斗增加二升,百姓的负担进一步加重。

元朝末年,自然灾害频繁发生,如水灾、旱灾、蝗灾等,导致粮食减产,百姓流离失所。然而,元朝政府却未能及时采取有效的救灾措施,使得百姓的生活陷入了绝境。在这种情况下,百姓对元朝政府的不满情绪日益高涨,最终引发了大规模的农民起义。其中,以红巾军起义最为著名,红巾军起义迅速蔓延,沉重打击了元朝的统治。1368 年,朱元璋率领的明军攻占大都,元顺帝北逃,元朝灭亡。

(明:财政危机与用人之殇)

明:财政危机与用人之殇明朝,这个由朱元璋建立的庞大帝国,曾经以其强大的国力、繁荣的经济和灿烂的文化,屹立于世界的东方。其影响力深远而持久,对后世产生了不可磨灭的影响。然而,就像所有的王朝一样,明朝也无法逃脱历史的兴衰轮回,最终走向了灭亡。

明朝灭亡的原因是多方面的,其中土地高度集中和财政危机是两个重要因素。明朝中后期,土地兼并现象日益严重,大量的土地被官僚、地主和富商所兼并,而普通农民则失去了土地,沦为了佃农或流民。据《明史・食货志》记载:“富者田连阡陌,贫者无立锥之地。” 这表明,当时的土地兼并问题已经非常严重,导致了社会贫富差距的不断扩大。

土地兼并的加剧,使得大量的农民失去了土地,他们无法维持生计,只能被迫流亡。这些流民成为了社会的不稳定因素,他们四处流浪,为了生存而不择手段,给社会带来了极大的危害。同时,土地兼并也导致了国家财政收入的减少,因为大量的土地被兼并后,这些土地的税收就被官僚、地主和富商所隐瞒,国家无法征收相应的税款。据《明经世文编》记载:“今之田赋,多为豪右所占,而小民之输纳者,十不一二。” 这表明,当时的土地兼并已经严重影响了国家的财政收入,使得国家的财政状况日益恶化。

(明:财政危机与用人之殇)

为了应对财政危机,明朝政府不得不增加赋税,这使得百姓的生活负担更加沉重。据《明史・食货志》记载:“嘉靖末年,太仓岁入仅二百万两,而岁出至四百万两。” 这表明,当时的国家财政已经入不敷出,政府只能通过增加赋税来维持财政的运转。然而,增加赋税并没有解决财政危机,反而加剧了社会的矛盾。百姓们不堪重负,纷纷起来反抗,这使得明朝的统治陷入了更加严重的危机之中。

明朝末年,自然灾害频繁发生,如水灾、旱灾、蝗灾等,这些自然灾害进一步加剧了百姓的苦难。据《明史・五行志》记载:“崇祯元年,陕西饥,延绥缺饷,固原兵劫州库。” 这表明,当时的自然灾害已经导致了社会的动荡不安,百姓们生活在水深火热之中。

除了土地高度集中和财政危机,明朝灭亡的另一个重要原因是用人不当。明朝中后期,严嵩、魏忠贤等奸臣把持朝政,他们结党营私,排除异己,贪污受贿,导致了政治的腐败和黑暗。严嵩在担任内阁首辅期间,大肆贪污受贿,他的儿子严世蕃更是骄奢淫逸,无恶不作。据《明史・严嵩传》记载:“嵩无他才略,惟一意媚上,窃权罔利。” 这表明,严嵩为了讨好皇帝,不惜出卖国家利益,窃取权力,谋取私利。

(明:财政危机与用人之殇)

魏忠贤在明朝末年掌握了大权,他自称 “九千岁”,豢养了一批爪牙,肆意打压异己,把持朝政。他还在全国各地建立了大量的生祠,强迫百姓对他进行供奉,严重破坏了社会的正常秩序。据《明史・魏忠贤传》记载:“忠贤擅政七年,网罗死党,残害忠良,天下咸畏其威。” 这表明,魏忠贤的专权已经达到了极点,他的行为严重损害了国家的利益,导致了社会的动荡不安。

在这样的背景下,明朝末年爆发了大规模的农民起义,其中以李自成领导的起义军最为强大。李自成提出了 “均田免赋” 的口号,得到了广大农民的响应和支持。他率领起义军转战南北,推翻了明朝的统治。1644 年,李自成率领起义军攻入北京,崇祯皇帝在煤山自缢身亡,明朝灭亡。

(清:闭关锁国的沉沦)

清:闭关锁国的沉沦清朝,作为中国历史上最后一个封建王朝,在其统治的前期,也曾展现出强大的国力和繁荣的景象。康乾盛世时期,国家统一,经济繁荣,文化昌盛,疆域辽阔,成为当时世界上的强国之一。然而,随着时间的推移,清朝逐渐走向衰落,最终在辛亥革命的浪潮中覆灭,结束了长达二百多年的统治。

清朝灭亡的原因是多方面的,其中闭关锁国政策是一个重要因素。清朝统治者为了维护自身的统治,实行了闭关锁国政策,限制对外贸易和对外交流。这一政策使得中国逐渐与世界隔绝,错过了工业革命带来的发展机遇,导致中国的科技和经济逐渐落后于西方列强。据《剑桥中国晚清史》记载:“18 世纪末,英国使团访华时,带来了当时西方先进的科技产品,如蒸汽机、天文仪器等,但清朝统治者却将这些视为奇技淫巧,不予重视。” 这种盲目自大的态度,使得中国在科技和经济上逐渐落后于西方,为后来的列强侵略埋下了隐患。

西方列强的侵略,也是清朝灭亡的重要原因。19 世纪中叶,西方列强凭借着先进的科技和强大的军事力量,开始对中国发动侵略战争。鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午战争、八国联军侵华战争等一系列战争的失败,使得中国被迫签订了一系列不平等条约,如《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》等 。这些条约不仅割让了大量的领土,还赔偿了巨额的赔款,使得中国的主权和领土完整遭到了严重的破坏,国家经济陷入了困境。据统计,仅《辛丑条约》的赔款本息合计就高达 9.8 亿两白银,这使得中国的经济遭受了沉重的打击,人民生活困苦不堪。

(清:闭关锁国的沉沦)

清朝内部的政治腐败也十分严重。官员贪污受贿成风,卖官鬻爵现象屡见不鲜,导致政府的公信力下降,社会矛盾激化。据《官场现形记》记载:“千里为官只为财”,这句话生动地描绘了清朝官场的腐败现象。在这种情况下,百姓对清朝政府的不满情绪日益高涨,各地的农民起义不断爆发,如太平天国运动、义和团运动等,这些起义虽然最终被镇压,但却严重动摇了清朝的统治根基。

在民族矛盾方面,清朝统治者对汉族等其他民族存在着歧视和压迫,导致民族关系紧张。在政治上,满族官员占据了重要职位,汉族官员则受到排挤和打压;在经济上,满族贵族享有特权,汉族百姓则承担着沉重的赋税和劳役。这种民族不平等的政策,加剧了民族矛盾,使得各民族之间的关系日益紧张,为清朝的灭亡埋下了隐患。

辛亥革命的爆发,敲响了清朝灭亡的丧钟。1911 年 10 月 10 日,武昌起义爆发,起义军迅速占领武昌城,成立了湖北军政府。武昌起义的胜利,极大地鼓舞了全国人民的革命斗志,各地纷纷响应,清朝的统治摇摇欲坠。1912 年 2 月 12 日,溥仪退位,清朝覆灭。1912 年 3 月,袁世凯就任临时大总统,窃取革命果实。

结语得民心者得天下。统治者只有关注民生,以百姓的利益为出发点,制定合理的政策,才能赢得民心,实现国家的长治久安。

在经济发展方面,要注重农业生产,保障粮食安全,合理调节税收,减轻百姓负担;在政治制度方面,要建立健全的权力制衡机制,防止权力过度集中,杜绝腐败现象的滋生;在文化教育方面,要倡导积极向上的价值观,培养人才,提高国民素质;在外交方面,要保持开放的心态,积极与世界交流合作,吸收先进的科技和文化,提升国家的综合实力。

以史为鉴,可以知兴替。让我们从古代王朝的兴衰中汲取智慧和力量,珍惜当下的和平与繁荣,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。