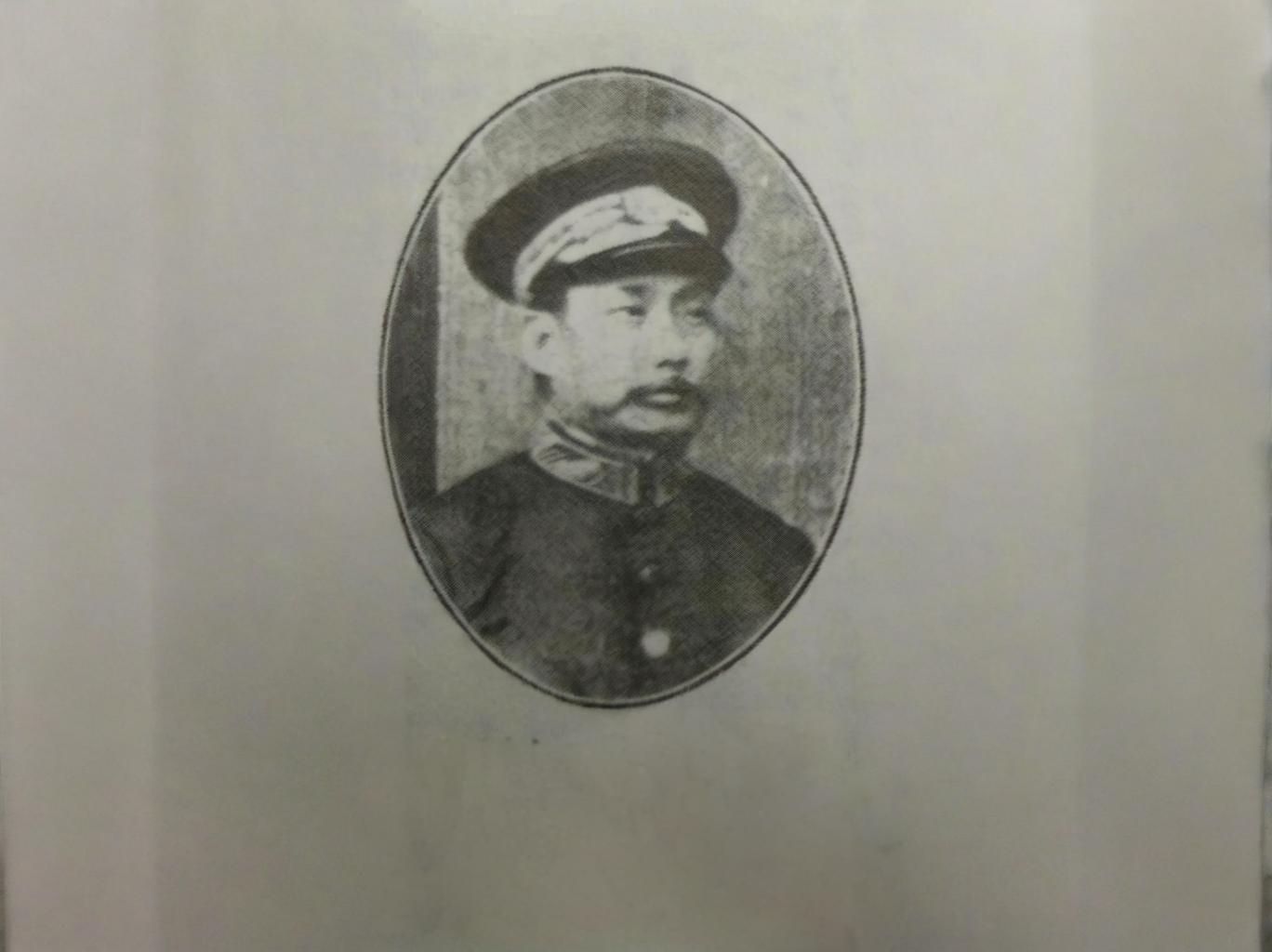

在近代中医的转型浪潮中,彭子益是一位极具传奇色彩的人物。他既是山西官场的七品知县,也是桃李满天下的医学教育家;他提出的 “圆运动” 理论饱受争议,却为中医在西学冲击下找到了存续之道。这位 “跨界医者” 的一生,浓缩了中医在乱世中的坚守与创新。

一、官宦子弟的医学启蒙

1871 年,彭子益生于云南鹤庆官宦家庭,自幼浸润于儒学经典,却对医学情有独钟。家中珍藏的《黄帝内经》《伤寒杂病论》成为他的启蒙读物,青年时期游学京师的经历(据传接触宫廷医学,正史无明确记载),让他得以深研中医原典,形成 “以经解经” 的治学风格。不同于传统师徒传承,他的自学背景赋予其跳出门派局限的视野,为日后理论创新埋下伏笔。

二、仕途上的中医突围

1915 年起,彭子益历任山西多县知事。在军阀混战的动荡年代,他并未局限于政务,而是借官场资源推动中医教育革新。作为阎锡山 “中医改进研究会” 骨干,他在灵石县创办中医院,将诊疗所与教学基地合二为一,开创 “临床带教” 模式;编写《医学丛谈》作为教材,首创 “原理 — 临床” 模块化课程,让复杂医理通俗易懂。

据载,他在山西培养中医人才逾 500 人,这些弟子后来成为西南中医界的中流砥柱。白天升堂断案,夜晚开坛讲学,他将县衙化作医学课堂,上演了一场 “县官办医” 的独特实践。

三、战火中的医学迁徙

抗战爆发后,彭子益辗转西南,在成都四川国医学院、昆明 “系统医学特别研究班” 等地任教,累计培养学员 400 余人。他的课堂兼具实用性与开放性,既教授《伤寒论》经典,也结合战时需求讲解外感病救治,学员中既有年轻学子,也有军医。

1942 年滞留广西期间,年逾七旬的他仍在乡间设帐,以乌梅、赤小豆等常见药材演示方剂,践行 “药材不贵疗效贵” 的理念。关于其晚年行踪,“越南病逝” 与 “云南逝世” 的说法并存,争议为其人生增添了神秘注脚。

四、圆运动:重构中医的现代语言

彭子益最突出的贡献,是提出 “圆运动的古中医学” 理论。他以《易经》“天人合一” 为根基,构建 “中气如轴,四维如轮” 的模型 —— 脾胃(中气)为轴心,肝心肾肺(四维)如车轮升降浮沉,一气周流,失衡则病。

这一理论将复杂的脏腑关系简化为 “气机运行”,试图用 “物质运动” 等现代概念阐释中医,为经典理论找到了时代转译的路径。

其代表作《圆运动的古中医学》(弟子整理而成),将《伤寒论》六经病归为 “本气自病”,强调人体自身平衡的重要性;批评温病学派过度清热,主张 “顾护中气”。这些观点引发持续争议:支持者认为其抓住中医整体观核心,反对者则指出其简化了疾病复杂性。但无可否认,该理论为中医初学者提供了理解经典的新视角,至今仍在亚健康调理、慢性病防治领域发挥影响。

五、争议与传承:在质疑中前行

彭子益的学术生涯充满争议:他质疑《汤头歌诀》部分方剂,主张以三豆饮替代银翘散;既继承黄元御 “一气周流”,又批评其温病治法 “燥横”;提倡 “中医科学化”,却坚决反对西医化。这些争议本质上是中医转型期的思想碰撞。

1980 年代,名医李可整理其著作并推崇为 “中医复兴之父”,使他的思想重获关注。如今,乌梅白糖汤、三豆饮等方剂仍在临床广泛应用,圆运动理论成为 “治未病” 的重要理论工具。尽管 “太医院经历” 等细节待考,但其教育理念 ——“理论与临床结合”“通俗化传播”—— 至今仍是中医传承的宝贵财富。

结语:一个人的中医长征

彭子益的一生,是传统中医在近代危机中的一次主动突围。他从官宦子弟到县官,再转身为教育家,在战火中迁徙办学,在争议中构建理论,用实践证明:中医的生命力在于扎根临床的务实、兼容并蓄的创新。

他的 “圆运动” 理论或许不是完美答案,却为中医现代化提供了独特的思考维度。正如他所言:“医道无他,求之于本而已。” 这份对中医本质的追寻,正是其跨越百年的精神遗产。