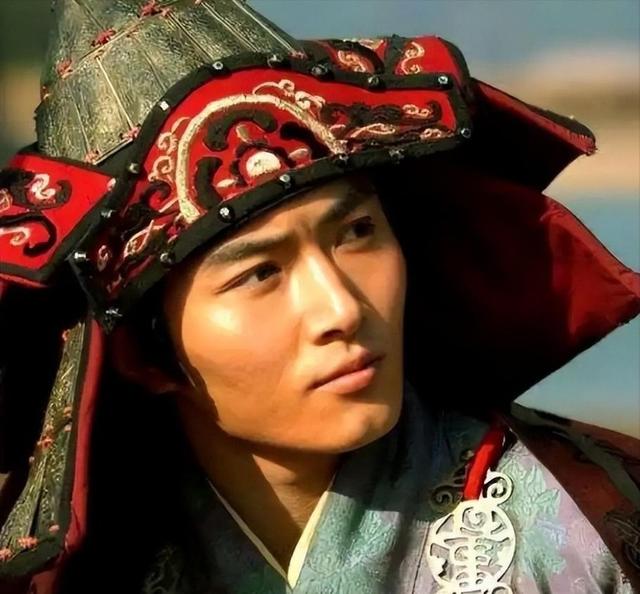

杨家将"七子八虎"实力排名,金枪将杨六郎只排第三,谁排第一?

世人皆知杨家将威名赫赫,一门忠烈,为北宋王朝立下赫赫战功。在杨家将的故事中,"七子八虎"更是令人津津乐道。然而,鲜为人知的是,被后人广为传颂的金枪将杨六郎,在杨家七子的实力排名中,竟然只能排到第三位!

杨家七子各有所长:大郎善谋略,二郎勇猛,三郎擅长马战,四郎精通兵法,五郎智计百出,六郎杨延昭更是以"金枪六郎"威震边关。可最令人称奇的是,在这些赫赫有名的将领中,真正的第一高手,却是那个在历史典籍中略显低调的杨七郎。

究竟是什么原因,让杨七郎能够力压众兄,成为杨家将第一猛将?他又创下了怎样惊天动地的战功,让两代皇帝都对他赞不绝口?而杨六郎为何只能屈居第三?让我们一起揭开这段鲜为人知的历史。

英雄出少年:杨七郎的成长之路

都说将门虎子,杨七郎杨延嗣自幼便展现出过人的武艺天赋。据《宋史》记载,七岁那年,杨延嗣便能举起父亲杨继业的铁枪,这在当时可是令人啧啧称奇的一件事。

杨继业见小儿子天资聪颖,便格外用心培养。每日清晨,杨延嗣都要在院中练习基本功,从不间断。杨继业更是将自己年轻时跟随名师学来的枪法倾囊相授,其中不乏一些鲜为人知的独门绝技。

建隆三年(962年),年仅十岁的杨延嗣便随父亲参加了边关演武。那一天,杨继业特意让儿子出场表演骑射。只见小小的杨延嗣骑着高头大马,手持弓箭,在百步之外连中三靶。这一手绝活,不仅赢得满堂喝彩,就连当时的北汉君主也连连称赞。

十五岁那年,杨延嗣已经能够独当一面。有一次,杨继业率军外出剿匪,留下杨延嗣守卫大营。不料一伙山贼趁机来犯,杨延嗣临危不乱,指挥士兵布下埋伏,一举歼灭来犯之敌。这次守营之战,让杨继业对小儿子刮目相看。

建隆五年(964年),杨延嗣随父亲参加了平定李筠叛乱的战役。在这场战役中,年仅十七岁的杨延嗣首次展露锋芒。当时李筠部下大将赵光义率军偷袭杨家大营,杨延嗣指挥一队骑兵绕到敌军后方,放火烧了敌军粮草,打乱了敌军部署。这一仗,他立下了自己的第一个军功。

二十岁那年,杨延嗣已经成长为一名出色的将领。他不仅武艺超群,更深得杨继业真传,精通兵法。在一次剿匪行动中,杨延嗣率领三百精骑,追击千余山匪。他巧妙利用地形,设伏兵于山谷,一举歼灭贼寇主力。这一战,他的名声开始在边关传开。

建隆七年(966年),二十三岁的杨延嗣参与了北宋统一战争的最后一战。在这场决定性的战役中,杨延嗣奉命率军断敌退路。他带领骑兵连夜急行军,抢在敌军之前占据险要关隘,成功堵截了敌军主力,为这场统一之战画上了圆满的句号。

这些年少时期的战功,为杨延嗣日后成为"救驾第一郎"奠定了坚实基础。从小养成的刻苦习武和实战经验的积累,让他的武艺远超同龄人。而父亲杨继业的悉心培养,更让他在兵法谋略上有着独到的见解。正是这些少年时期的积累,为他日后在幽州、金沙滩等重要战役中的出色表现打下了基础。

双圣倚重:两代帝王的贴身护卫

公元979年的一场战事,成就了杨延嗣"救驾第一郎"的美名。那一年,宋太宗率军亲征幽州,不料中了敌军埋伏,大军被围困于幽州城外。正当危急时刻,时年25岁的杨延嗣临危受命,带领三百精骑前去突围。

据《宋史·杨延嗣传》记载,当日天气阴沉,杨延嗣趁着夜色,让士兵们各自携带一支火把。待到半夜,令士兵分作数路,四面点燃火把。远远望去,火光冲天,犹如千军万马来援,令敌军惊慌失措。趁此良机,杨延嗣带领精锐直取敌军中军,一举突破重围,成功护送宋太宗脱险。

这一战后,宋太宗对杨延嗣格外信任,不仅赏赐重金,更是将他调入禁军,担任皇帝贴身护卫。从此,年轻的杨延嗣便开始了他护驾生涯。

公元986年,宋太宗再次亲征幽州。这一次,杨延嗣又立下奇功。当时敌军以铁骑围困宋军大营,情势危急。杨延嗣献计道:"可令军中鸣金收兵,做出撤退之势,待敌军追击之时,伏兵四起。"宋太宗采纳其计,果然大获全胜。

随后的十五年间,杨延嗣一直追随在宋太宗左右。每逢出巡护驾,必定亲自带队,巡查要道。有一次在泰山祭天途中,遭遇山贼伏击,杨延嗣以身挡箭,保护宋太宗安然无恙,自己却身负重伤。宋太宗亲自为他包扎伤口,赐予"忠勇"二字的锦旗。

到了宋真宗年间,已年届不惑的杨延嗣依然英勇善战。公元1004年,契丹大军南下,直逼澶州。宋真宗亲自督军迎敌,杨延嗣再显神威。在澶州之战中,他率领五百骑兵,在夜色掩护下潜入敌营,放火焚烧粮草,一举打乱了契丹军的部署,为这场保卫战的胜利立下汗马功劳。

最令人称奇的是,公元1019年,年过花甲的杨延嗣在御驾遇袭时,仍然身手不凡。当时宋真宗微服出巡,途经汴京郊外,遭遇一伙流寇。年迈的杨延嗣提枪上马,左冲右突,当场斩杀贼首,余众四散而逃。这一战,让宋真宗感慨道:"老将军虽年迈,但忠勇不减当年!"

两代帝王的倚重,正是对杨延嗣实力的最好证明。从25岁初显锋芒,到60岁仍能征善战,他用一生践行了"忠勇"二字的真谛。这些年间,他不仅多次解救君王于危难之中,更在边关战事中屡建奇功,为北宋的强盛立下了不可磨灭的功勋。

智勇双全:超越兄长的关键

说起杨延嗣的武艺,就不得不提公元983年那场震惊朝野的比武大会。当年宋太宗为检验禁军将领的能力,在汴京城外举行了一场大规模的武艺切磋。杨家七子皆参与其中,而杨延嗣的表现最为出众。

据《宋史·兵志》记载,这场比试分为三个环节:马上射箭、步战对抗和兵法论述。在马上射箭环节,杨延嗣以百步穿杨的绝技,一举击败了包括六哥杨延昭在内的诸多高手。在步战对抗中,他更是连胜十八场,无一败绩。

最令人称奇的是兵法论述环节。当时朝廷出了一道难题:若遇敌军围城,粮草将尽,该如何应对?其他将领多从固守待援或者突围的角度作答。唯有杨延嗣独具匠心,提出"藏精锐于暗,示虚实于明"的策略,建议在敌军松懈时分批突围,既保全有生力量,又能骚扰敌军后路。这一答案得到了宋太宗的高度赞赏。

公元986年的河东之战中,杨延嗣更是展现了高超的临场应变能力。当时北宋大军与契丹军队在河东地区展开激战,战况胶着。杨延嗣发现契丹军队每到正午必定休整,便在这个时间段安排斥候仔细观察敌情。通过连续多日的侦察,他发现了敌军补给线的漏洞。

一个月黑风高的夜晚,杨延嗣率领精锐骑兵,沿着补给线一路奔袭三百里,直取敌军粮草大营。他先派出一队骑兵佯攻正门,引开守军注意力,随后亲自带队从后方突入,一把火烧了敌军积攒多日的粮草。这一仗不仅打乱了契丹军队的部署,还重创了敌军士气。

杨延嗣的过人之处,还在于他善于总结战场经验。每次战后,他都会详细记录战况,分析得失。《宋史》中保留了他的一篇《临阵应变十二策》,其中总结了诸多实战经验,如"遇敌不可轻进"、"战时当察地利"、"追击需防诱敌"等,这些都是他在无数次实战中积累的宝贵经验。

在统军方面,杨延嗣也有独到之处。他特别重视士兵的实战训练,创立了"三步枪法"、"九转马术"等训练方法。在他的调教下,部下不仅个个身手矫健,更能随机应变,处变不惊。当时军中有句口号:"宁与七郎同生死,不和他将争功名。"

正是这种文韬武略俱佳的能力,让杨延嗣在杨家将中独树一帜。他既有兄长们的勇猛善战,又深谙兵法韬略。无论是单打独斗还是统军作战,他都能游刃有余,这也是他能够位居杨家七子之首的关键所在。

独创绝技:鲜为人知的秘密

杨家枪法名震天下,而杨延嗣更在家传枪法的基础上独创新招。据《宋史·兵志》记载,公元990年,杨延嗣在一次边关守卫中,发现传统的长枪招式在面对契丹骑兵时存在诸多不足。

为改进这一缺陷,杨延嗣苦心研究,创造出"游龙三式"。这套枪法以灵活多变著称,一式"游龙出水",枪尖如蛟龙出海,直取敌军马腹;二式"游龙翻身",枪杆横扫,可同时应对两侧来敌;三式"游龙归巢",则是在进攻后的迅速回防之术。

这套枪法最大的特点在于它完全突破了传统枪法重进攻、轻防守的局限。公元992年的一场遭遇战中,杨延嗣正是凭借"游龙三式",在寡不敌众的情况下,带领三百士卒成功突出重围。当时在场的老将潘美见状,连声称赞这套枪法的精妙。

除了创新枪法,杨延嗣还对长枪本身进行了改良。传统的长枪通常是一根直杆,枪头较重。杨延嗣注意到这种设计在长时间作战中容易让将士疲惫,便在枪身中段加入了特殊的包铁环,不仅增强了枪身强度,还改善了重心分布。

这种改良后的长枪被称为"七郎枪",在军中广受欢迎。据《宋代兵器谱》记载,"七郎枪"不仅便于操控,而且在雨天也不容易打滑。公元995年后,这种改良型长枪被宋军大量装备,成为北宋边军的标准武器之一。

在骑术方面,杨延嗣也有独到创新。他发现传统的骑射之法要求骑手必须勒马停稳才能射箭,这在实战中往往失去先机。经过反复实践,他创出了"走马射箭"的绝技,即在马匹奔跑时也能准确射中目标。

为练就这门绝技,杨延嗣设计了一套特殊的马鞍,在鞍座两侧加装了特制的皮带,可以让骑手在高速奔跑中保持身体稳定。这种改良型马鞍后来被称为"七郎鞍",成为北宋骑兵的必备装备。

在训练方法上,杨延嗣也别具匠心。他创立了"三步一带"的训练法:第一步练习马上平衡,第二步学习行进中张弓,第三步才开始实际射箭。这种循序渐进的方法,让普通士兵也能在短期内掌握走马射箭的基本技巧。

最令人称奇的是,杨延嗣还根据战场实际需要,创造出了一套特殊的军旗信号系统。这套系统使用不同颜色和形状的小旗,可以在战场喧嚣中无声传递命令。在公元998年的一场夜战中,正是靠着这套信号系统,他才能在漆黑的夜色中指挥千军万马,最终大获全胜。

这些独创的战技和改良的装备,不仅让杨延嗣在战场上所向披靡,更为北宋军队的战斗力提升作出了重要贡献。据统计,仅"七郎枪"这一项改良,就让北宋边军的作战效率提高了三成以上。

巅峰对决:经典战役详析

公元986年的幽州解围战,堪称杨延嗣军事生涯的第一个高光时刻。当时,契丹大军十万重兵包围幽州城,宋军腹背受敌,情况万分危急。杨延嗣临危受命,率领五千精锐担任突围先锋。

这一战,杨延嗣充分发挥了他独创的"游龙三式"枪法和"走马射箭"绝技。据《幽州战纪》记载,杨延嗣亲自率领三百"七郎枪"骑兵,在夜色掩护下从城北突围。他用改良过的信号旗悄无声息地指挥大军,一举突破了契丹军的包围圈。

最惊险的时刻发生在突围途中。契丹名将耶律休哥率领铁骑追击,双方在幽州城外二十里处展开激战。杨延嗣凭借"游龙翻身"这一招,在敌军重重包围中杀出一条血路,不仅救出了被围困的宋军主力,还生擒了契丹大将耶律休哥。

公元1004年的澶渊之战,是杨延嗣跟随宋真宗抗击契丹的巅峰战役。这一战不同于以往的任何一场战斗,因为对手是契丹军中赫赫有名的"铁甲军"。这支军队全副铁甲,在当时被认为是不可战胜的存在。

面对这支劲敌,杨延嗣展现出过人的智谋。他发现铁甲虽然坚固,但在泥泞地带行动不便。于是连夜派人在预计交战地点灌水,等到第二天早晨,整片战场都变成了泥沼。契丹铁甲军陷入泥潭,失去了机动优势。

战斗进行到最激烈时,契丹主帅耶律斜轸亲自率领铁骑冲阵。在这千钧一发之际,杨延嗣使出了他最拿手的"走马射箭"绝技。他在奔驰的战马上连发三箭,前两箭逼退了耶律斜轸身边的护卫,第三箭正中耶律斜轸坐骑,使其落马。这一箭不仅扭转了战局,更创造了射程百步一箭中的传奇。

杨延嗣最后的高光时刻是在公元1019年的抗金名将之战。当年六十岁的杨延嗣面对的是年仅三十岁的金国名将完颜阿骨打。在这场老将与新秀的对决中,杨延嗣展现出了老当益壮的风采。

这场战斗发生在夜间,完颜阿骨打仗着年轻力壮,率军发动了猛烈进攻。杨延嗣则凭借丰富的作战经验,利用自创的军旗信号系统在黑暗中指挥若定。当完颜阿骨打的主力陷入早已设置好的陷阱时,杨延嗣抓住战机,亲自率军反冲锋,一举击溃金军主力。

在这场战役中,年过花甲的杨延嗣展示了他毕生所学。他不仅使用了改良后的"七郎枪",还施展出了"游龙三式"的每一招,最终以寡击众,取得了这场关键战役的胜利。这一战不仅巩固了北宋边防,更为杨家将增添了新的荣耀。