公元1730年的时候,清朝有个翰林官叫徐骏。他给雍正写奏章的时候,一不留神把“陛下”的“陛”字写成“狴”字了。雍正看了奏章,那可就火冒三丈,马上就下命令把徐骏的官职给撤了。这还不算完,后来有小人举报他,说他诗集里“明月有情远顾我,清风无意不留人”这些诗句有反清复明的想法。最后刑部一审讯,就因为影射皇室这个罪名,徐骏被砍头了。

就差一个字,咋就闹成这样了?说到底,就是因为帝王搞强权统治,才弄出这种“文字冤狱”来的。

朝廷的命官,就因为写错个字都能把命给丢了。那些文化水平不咋地的普通人,就更躲不过这种灾祸。

宋朝有个姓赵的员外,老了才得了个儿子,本来过得挺幸福的,可就因为一副写得“不怎么用心”的对联,差点把这好日子给毁了。还好,有个路过的穷书生“给指了点路”,这才没招来杀身之祸。

对联里到底写了啥,咋就可能惹来杀身之祸?还有,这个穷书生又是何方神圣,咋一眼就瞧出这里头的门道了?

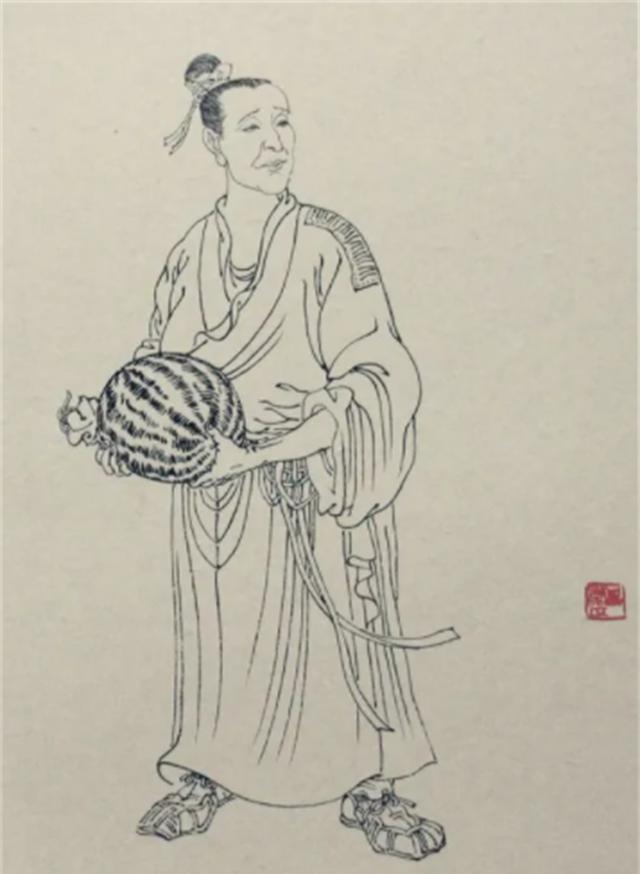

能一眼就瞧出对联门道的人,正是宋朝三度出任宰相的吕蒙正。当时,吕蒙正还是个特别穷困的书生,就因为这样,才和赵员外有了缘分。

吕蒙正本来家庭条件特别好,他爸吕龟图是起居郎,他妈刘氏出身莱州的名门大族。在那个时候,吕家也算是比较富裕的家庭了,虽然比不上最有钱的,但比普通人家还是强不少的。可谁能想到,他爸听信了小老婆的坏话,就把吕蒙正和他妈赶出家门了。这下好了,母子俩的生活一下子就从天上掉到泥地里去了。

史料里有记载,有那么一年的除夕,寒风呼呼地吹着,吕蒙正拿一张破草席裹着自己,在四处漏风的茅草棚里缩成一团,眼瞅着新年就快到了。

这些年经历的那些心酸事儿,他只要一回想起来,再瞅瞅旁边吃剩下的饭菜,心里就特别难受,一下子悲意涌上心头。他拿起笔就写了个上联:“烂席挡风,满碟残肴除旧岁”。大年初一早上,他又写了个下联:“破衣蔽体,大煲冷饭贺新年”。就这22个字,把他那种凄惨孤苦的生活全给写出来了。

吕蒙正高中状元之前,日子一直过得穷困潦倒。他晚年写的《破窑赋》生动地记载了自己的坎坷经历:“白天在僧院借宿,晚上回冰冷的窑洞睡觉,衣服遮不住身子,稀粥填不饱肚子,僧人嫌弃,旁人也瞧不起。”

字里行间,全是心酸的感觉。可对吕蒙正来讲,从前的贫苦,“不过是命运的刁难罢了”。

吕蒙正有着不怨怼、不抱怨、不记恨的好心态,这可极大地推动了他的仕途。

公元983年,吕蒙正升为参政知事,从地方到朝中办事了。刚进朝廷的时候,就有大臣瞧不上他,觉得他资历浅,出身又低。有一回上朝,一个大臣冷不丁指着吕蒙正,跟旁边的人说:“你看他这样的,还能参政?”

吕蒙正听到这话后,并没有生气,反倒像没听见似的,很快就从那人旁边走过去了。和他一起的官员觉得咽不下这口气,气呼呼地想走上前去,问问那人到底是谁,然后好好和他理论一下。吕蒙正赶忙把这官员给拦住了,解释说:“要是知道了他的名字,今天这事儿就忘不掉了,还得在这事儿上浪费时间和精力,没必要。”

瞧吕蒙正这般有雅量,同僚也就不好再多说啥了,只能夸他度量大。《宋史·吕蒙正传》对吕蒙正的评价是“质厚宽简”,这是在称赞吕蒙正性格宽厚、为人简单,有点像人们说的“宰相肚里能撑船”。实际上也的确是这样的。

吕蒙正小时候有个同窗叫温仲舒,他俩同一年考上进士,还一起在朝廷当官。

吕蒙正稳重又清廉,温仲舒,年轻气盛,作风还有问题。他犯过错,被朝廷贬官好多年。这期间,吕蒙正多次向宋太宗推荐温仲舒,最后温仲舒才又能回到官场任职。

可让人没想到的是,温仲舒压根儿就不感激吕蒙正的帮忙之恩。他,为了显示自己多了不起,在人前背后老是贬低吕蒙正。这事儿,自然也被宋太宗知道了。

吕蒙正又一次在宋太宗跟前夸温仲舒的时候,宋太宗纳闷地问他:“吕爱卿,你在朕这儿夸温爱卿,可他却在贬你。”吕蒙正笑着说:“臣处在这个位子上,就是要给国家挑人才,别人咋说我,那是另一码事。”

吕蒙正有着宽容大度、宽厚质朴的性格,就因为这个,他得到了宋太宗的认可,还为自己的仕途奠定了基础。可吕蒙正怎么会跟赵员外有关系?对联又是咋回事?在过去的那一天,到底发生了啥?

吕蒙正有着宽容大度、宽厚质朴的性格,就因为这个,他得到了宋太宗的认可,也为自己的仕途铺好了路。可吕蒙正怎么会跟赵员外有关系?对联又是咋回事?在远去的那一天,到底发生了啥?

贺喜对联 险引命案公元975年,有一座宅院的门口围着好些文人墨客。他们,有的眉头皱得紧紧的,有的却满脸神采,正热火朝天地讨论着些事儿。

忽然,一个男的大喊一声“有了”,接着就在纸上写了些东西,然后把对联贴到大门上了。

这所有的一切,都被站在人群外面的吕蒙正看了个清清楚楚。

宅子的主人是赵员外,他都50多岁了。不久前,赵员外得了个大胖小子,可把他乐坏了,所以才大张旗鼓地请大家来写对联,图个热闹。

刚刚写对联的那个人叫倪兴官,他,是当朝工部侍郎的儿子,平常也算是有点文采的。这时候,大家见他对联写完了,都忍不住凑到跟前去看。就瞧见门框两边写着,一边是“子当承父业”,另一边是“臣必报君恩”。一眼看过去,写得挺流畅的,也很好懂,没觉得哪里别扭。

赵员外看了之后也挺认可的,嘴里小声说道:“单从字面来看,好像没毛病。”大伙见主人没啥意见,就都跟着拍马屁,一个劲儿夸倪兴官文采好。

就在这时候,人群外边冷不丁地响起了满是不屑的声音:“哼,就这种对联,贴门口,就不怕被人笑话。”

大家听到这话就看过去,结果就瞧见穿着粗布蓝衣裳的吕蒙正,立马就特别瞧不起他。吕蒙正当时不过是个穷学生,虽然满肚子才华,可也只能靠卖诗和画画来糊口,所以整个人看起来特别狼狈。

倪兴官瞧见嘲讽自己的居然是个穷书生,立马反唇相讥:“一边去,你个穷书生,哪有资格说三道四!”周围的儒生看到这情形,也都跟着哄笑起来,讥笑吕蒙正自不量力。

吕蒙正一点也不生气,反倒大声吟诵起来:“大家都笑我穷,可我的穷和别人不一样。我从腰间抽出龙泉剑,把穷根斩断就再也不会穷。”

倪兴官一听这话就恼了,脸都红了,一下抓住吕蒙正,恶狠狠地说:“你说我写得不行,行,那你给我讲讲,我到底哪儿不行?要是说不出个所以然来,我就把你送到衙门去,让你好好尝尝官差的厉害!”

吕蒙正从倪兴冠的钳制中挣脱出来,带着遗憾说道:“你还想告我?我没告你就已经很不错了。你这对联写得不好不说,还会给家族招来灭顶之灾。”

旁边的赵员外听到这话,大吃了一惊,赶忙走上前,弯着身子问道:“小兄弟,这是啥意思?你就直说吧。”

吕蒙正一点都不拿腔拿调,直接就说出了这里面存在的问题:“这对联把人伦都弄颠倒了,还蔑视君父,哪有儿子能排在父亲前面的道理,这可是同一句话里。”

赵员外这才猛地反应过来,先讲儿子和父亲,再提臣子和君主,这确实没把握好尺度。大宋的律法那可是严得很,要是有别有用心的人来诬陷,到时候可就怎么都解释不清。

于是,赵员外就想让吕蒙正再写一副对联,来弥补刚刚犯下的错。吕蒙正稍微想了一下,就直接说道:“其实,没必要重新写,只要把原来对联里几个字的位置改改就成,改成‘君恩臣必报,子当承父业’就可以。”

新对联一出来,大家一下子就都明白了。这时候赵员外冷不丁地说道:“未老思阁老。”话才刚出口,眼睛就直勾勾地盯着吕蒙正,好像在盼着啥似的。吕蒙正轻轻一笑,就对出了下联:“无才做秀才。”

吕蒙正特别有才华,赵员外瞧在眼里,就想把自家女儿黛菊许配给吕蒙正。然后,赵员外就派人去后院请小姐。这时候,一直没怎么说话的倪兴官突然跳出来刁难人。嘿,可没想到,他这一冒失,反倒让吕蒙正的才华显得更实打实了。

倪兴官瞅见大家的目光都落在吕蒙正那儿,一下子就气炸了,恶狠狠地甩出来一句:“牛头咋能长出龙角!”吕蒙正不慌不忙地回了句:“狗嘴也没见吐出象牙。”

倪兴官哪肯示弱,紧接着又说道:“一个穷酸的读书人,还想高攀权贵、求取功名。”这可是明明白白的两句嘲讽,可吕蒙正,脸面上一点变化都没有。这时候,他瞧见赵家客堂里摆着几尊佛像,就借着这个景儿表达自己的意思:“三尊宝贝佛像,稳稳当当坐在鳖上、象上和莲花上。”

你一言我一语,双方激烈交锋,虽然没火药味,但比战场还激烈。吕蒙正大获全胜,倪兴官可就丢面子,话都说不出来,只能灰溜溜地跑掉。

赵员外家的闺女黛菊,这时候也知晓了吕蒙正的事儿。这个吕蒙正,可是她爹看好的未来女婿。黛菊心里就琢磨着,也想考考他。然后,黛菊就叫婢女去传个话,直截了当地说自己这儿也有个上联,要是吕蒙正能对得出下联,这婚事,就可以再好好商量商量。

黛菊出了个上联:“因荷而得藕。”这是个谐音联,乍一看是从“荷”联系到“藕”,其实是用了“何”与“偶”的谐音。一般人光会想到“荷”这个意象,所以很难对出下联。就这么简短的一句上联,还包含着黛菊的疑惑,就等着吕蒙正来回答了。

堂前的人听到上联以后,都一头雾水,不明白“黛菊”说的是啥。就吕蒙正不一样,他可顺溜了,马上就对出下联:“有杏不须梅。”这“杏”和“幸”相对,“梅”跟“媒”相对,对得又工整又巧妙。

黛菊听到下联后,微微一笑,这就默认了这门婚事。

吕蒙正和黛菊婚后,那可真是模范夫妻,就像人们常说的举案齐眉一样。吕蒙正读了好多书,文章写得可好。黛菊,又聪明又伶俐,作诗作词都很在行。他俩感情可好,就像琴和瑟配合得那么和谐,整天黏在一起。有了妻子的帮忙,吕蒙正求学可顺了,仅仅过了两年就考上了状元,打这以后,仕途也是一路顺畅。

在古代,婚嫁主要靠父母之命、媒妁之言。可赵员外,就凭着几幅对联,就要把自家女儿嫁给一个穷小子。他这么个决定,是不是有点不妥当?

其实不是这样的,吕蒙正虽然日子过得穷苦,但他满肚子都是学问,气质不凡。别人嘲笑他的时候,他一点也不害怕自卑;被人追捧的时候,他也不张狂。这就说明他是个既有才华又很沉稳的有志气的人。赵员外做的这个决定那是有道理的,只是他可能也没料到,自己选的这个好女婿,日后竟然会成为一国的宰相。

以前的吕蒙正,住在破破烂烂的窑洞里,就靠着寺院那点稀粥来填肚子,日子过得那叫一个苦哈哈的。可是等他做了官以后,吕蒙正还是没有丢掉勤俭节约这个好品德。

曾经,有个官员想讨好吕蒙正,就拜托吕蒙正的弟弟把一面精美的铜镜送到吕蒙正家里,还向吕蒙正吹嘘说:“这镜子能照到二百里远。”

吕蒙正一点都没被打动,很平淡地说:“我这脸就盘子那么大,哪用得着能照两百里的镜子。”说完就让那人把镜子拿回去了。

吕蒙正的节俭,既体现在拒绝他人的示好上,也体现在日常生活当中。

据说有一回,有个卖砚台的商人向吕蒙正推销他的砚台,那商人一个劲儿地吹嘘说:“我这砚台,都不用兑水,只要轻轻一磨就能用。”吕蒙正就回他:“哪怕每天磨墨得用水,水才值几个钱,你这墨太贵了,我可不要。”说完就把那人给打发走了。

吕蒙正被皇帝重用,除了清廉,为国为民、直言敢谏也是原因。元朝的脱脱就记载过吕蒙正举荐贤才的事儿。

宋太宗打算找个人去契丹出使,就下命令让中书省挑个合适的人。退朝以后,吕蒙正把自己看好的人报上去了,可这人被宋太宗给拒绝了。

打这之后,宋太宗又接连三次询问使节人选的挑选情况。吕蒙正,每一次都死死地坚持自己一开始的选择,就这么着,到底是把宋太宗给惹恼了。

宋太宗问吕蒙正:“你咋就这么死脑筋?”吕蒙正恭恭敬敬地答道:“臣不是死脑筋,是皇上您没明白臣的心思。”然后,吕蒙正解释说:“臣觉得这人特适合当使节,别的人都不行。臣可不想为了顺着您的意,就违心地推荐别人。”

朝堂上那气氛一下子就紧张得像要打起来似的,周围大臣都悄悄替吕蒙正担心,就怕宋太宗下一秒就给他降罪。

退朝之后,宋太宗就对身边的侍从讲:“吕蒙正这人的胆量和胸怀,朕都比不上。”没过多久,宋太宗就采纳了吕蒙正推荐的人。后来发现,吕蒙正真没说错,他推荐的那个人特别尽责,很能为宋太宗分担烦恼。

还有一件事发生了,这事儿让宋太宗更加确定吕蒙正忠心耿耿,于是就更加器重他了。

《宋史·吕蒙正传》里提到,吕蒙正刚当上宰相那会儿,宋太宗有一回摆宴,吃饭的时候有感而发,大声说:“朕治理朝政,虽说好多事儿办得不是特别细致,不过好在老天眷顾,才有了现在的繁荣景象,所以这拨乱反正,主要还得靠人。”

吕蒙正不太认同太宗所说的话,他直接讲:“陛下您瞧见的大街小巷,的确很繁荣,可再远些的郊外和乡村就不是这种情况,还有好多受冻挨饿的人。陛下要是能看到远方那些人的艰辛,这可就是老百姓的福气。”

吕蒙正那股耿直劲儿,让宋太宗沉默了,心里也有点不满。不过,太宗也因此确定了,吕蒙正这人,那可是实实在在为国家和百姓考虑的可靠臣子。他虽然有些小毛病,但总体上功劳可比过错大多了,很值得被重用。

吕蒙正靠着自己为官态度端正,人格品质高尚,被越来越多的人认可,最后成为一代名相。

后世有人拿“做官当如吕蒙正”这话当作衡量官员的标准,这就足以说明吕蒙正的为官之道很受大家认可。

瞧瞧那些在历史上留名的贤臣良将,他们当官做事的法子都跟吕蒙正差不离。像直言不讳地劝谏,带头做事这些,那都是他们共有的信念。只有怀着这样的心态,老百姓才能过得安稳,社会才能安定。现在的人学历史,学得还不够。