眼力,对于搞艺术的人来说,通常指辨别优劣、雅俗、高下的一种能力。所谓慧眼识珠、曲高和寡者,是也。有的人写写画画一辈子,作品不入品,也不入流,终不得正果,其主要原因多是眼力不济。有的人不出数年就能学有所成,更有大学问者能在多门学科取得建树,这是因为他们都具备一双慧眼和独到的见解。君不见有的后学者往往一经点拨,犹如醍醐灌顶,豁然开朗。故而有“眼高手低”之说,不曾有“眼低手高”之闻。

那么“眼力”从何而来呢?黑格尔在《小逻辑》中说:“就是要看出事物的异中之同,或同中之异”。

所谓“异中之同”,就是要在不同的事物中发现相同的东西。就书法而言,一帖之内,少则十数字,多则成百上千,结体、用笔变化不同,但千变万化,同归一理;推而广之,千家万帖,又面目各异。书家眼力的最初培养,就是从这“异”中总结出“同”来,这个“同”即规律和法则。至于如何总结,历来学书者总把“多读帖、多思考”作为经验之谈。孔子曰:学而不思则罔。这都是方法问题。所谓“同中之异”,即在相同事物中发现其中的不同之处,见别人所未见,发前人之未发。例如面对一本法帖,我们不仅要体会到前人对它的评介,产生认识上的共鸣,还要善于“用自己的眼睛”去发现别人未发现的东西。因此,从这个角度来说,后者似乎比前者更高一层。如果用哲学语言来概括,“异中之同”是对普遍性的认识,“同中之异”则是对特殊性的把握。

作为一个书家,眼力的培养大致可分为三个阶段。

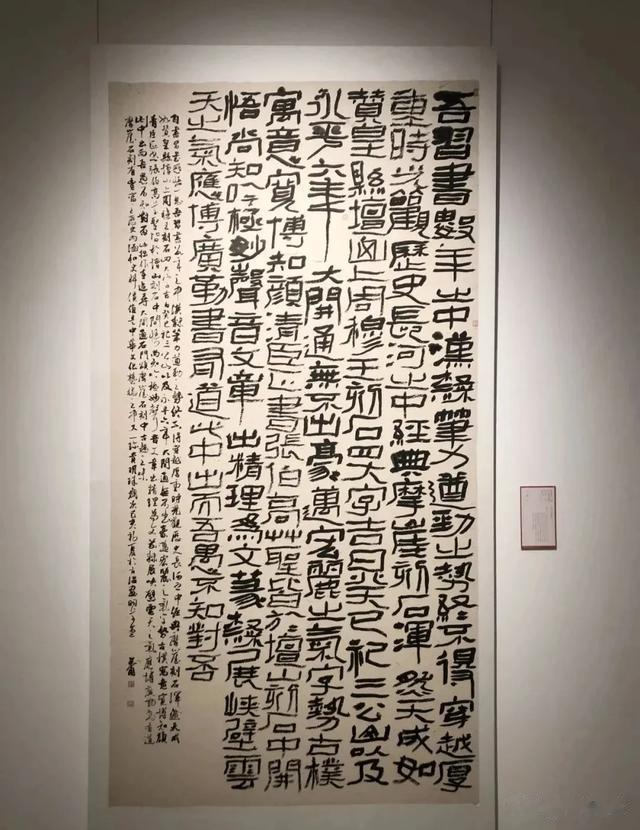

首先是对传统经典技法的认知过程,即黑格尔“异中之同”的识别能力。这是眼力培养的基础与前提,特点是以实践为主。在临池中体会,挥运间理解。否则仅凭眼睛是无论如何也看不明白所谓“中锋”、“屋漏痕”、“锥画沙”、“拆壁垣”等妙处的,纵使历代书论烂熟于胸,阅遍天下美学专著也无济于事。而且,对传统经典技法的认知,是随着实践的不断深入,体会才越深,认知才越透彻,故而这又是一个漫长的历练过程。许多老一辈书家都有终生临帖的习惯,盖缘于此。

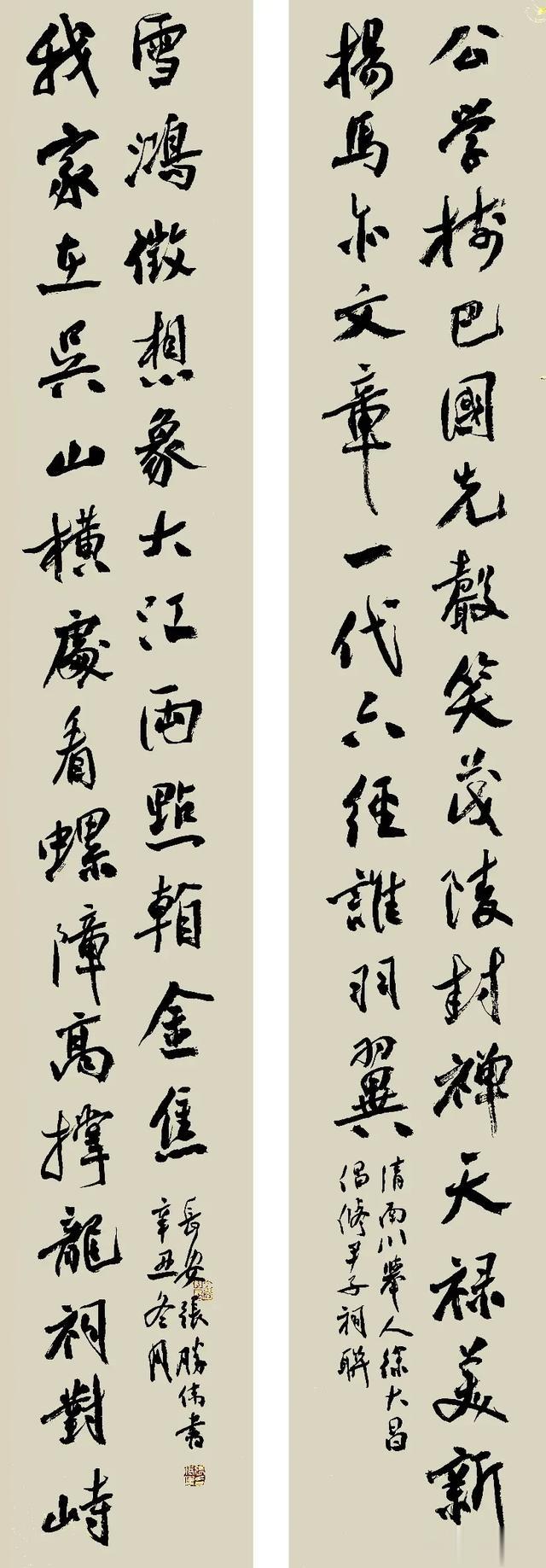

今天,有些人急功近利,对传统经典技法浅尝辄止,便自诩“技术层面”已经过关,便盲目“创新”,结果走向异端。第二阶段是广闻博识,贵在一个“博”字。广闻博识,眼界方能开阔;读万卷书,行万里路,益在开阔视野。毋庸讳言有这样一种现象:大凡青史留名的学问大成者,绝少是穷乡儿女,往往是士大夫阶层、富家子弟更容易成功,其中重要原因就是他们具备广闻博识、开阔视野的客观条件,更容易接触更多更好的东西。对此,收藏界的朋友对一睹宝物风采称“开眼”,对有机会欣赏、把玩“好玩意”称“养眼”,都是极精当的说法。

经过这样两个阶段的积累,可谓眼力初具。不过,真正的高人、大智慧者还要经历最后一个阶段“养”的过程。中国的学问最大之处即在“养”字。养既是一种积累、积淀,又包含一种调和、升华。修心,养性,参禅,悟道······从有法至无法,至天人合一。这时的眼力,洞天机,断阴阳,犹如开了天幕,虽说有些玄乎,终不失老庄本色。

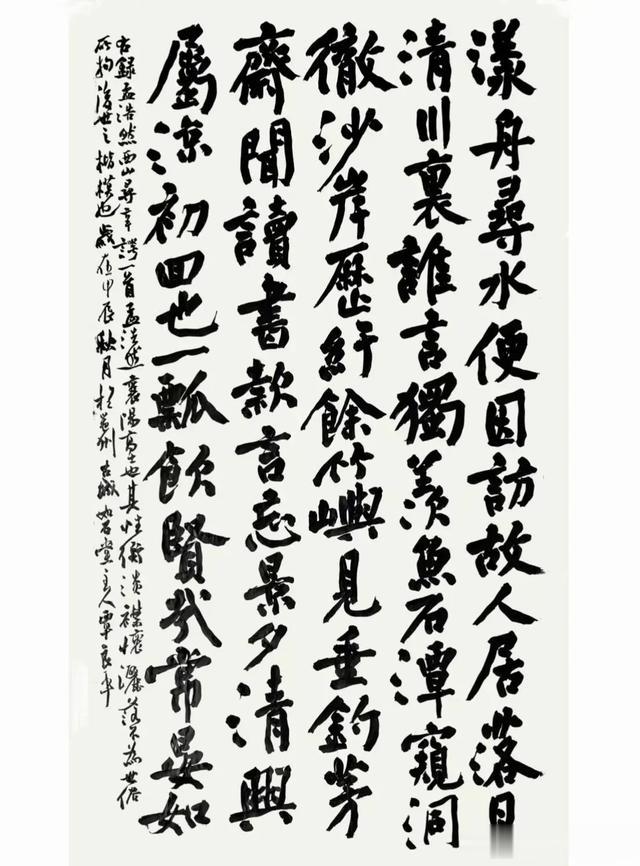

书法史上,眼力过人者当推东坡居士苏轼。在一直崇尚写实绘画的传统中,他第一个提出“妙在似与不似之间”,开辟了中国文人画及其审美理想的新天地。“论画以形似,见与儿童邻”。这是何等的眼力,何等的大智慧!苏先生对自己的眼力亦非常自信。尝云:“我虽不善书,知书莫若我”。“不善书”是为谦虚,“知书”是对具有超凡眼力的自我评价。否则,他又怎能摒唐人尚法之囿,另开“尚意”一代书风呢?又怎能荣膺宋四家之首,一不小心弄出个“天下第三行书”《黄州寒食帖》呢?

再如,徐渭本一生潦倒,不拘礼法,粗头乱服,字迹蓬头垢面无章法。然自称“吾书第一、诗二、文三、画四”,时人多不认同。三十多年后,公安派文学巨子袁宏道愣是从中发现了一股“不可磨灭之气”,称之为“八法之散圣,字林之侠客”,由此令这位徐疯子登上了明朝书史的革新派代表人物之列,至今仍受一些人顶礼膜拜······由此看来,眼力不仅靠学习养成,勇气和胆略也很重要。