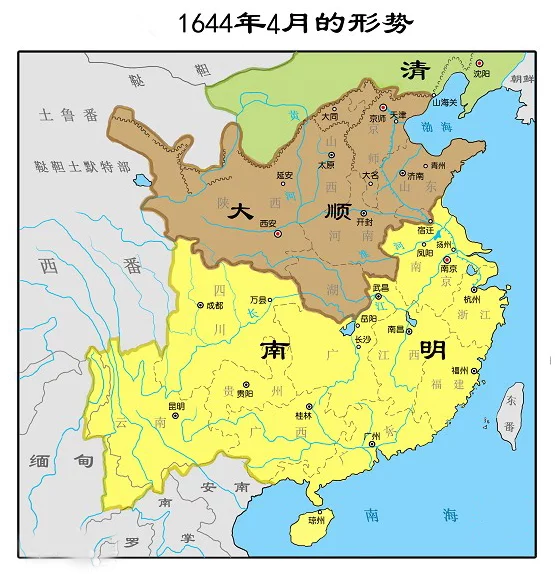

明末形势

恸哭六军俱缟素,冲冠一怒为红颜

清代吴梅村的一首《圆圆曲》让天下人尽知吴三桂的痴情。但一个能够在乱世中雄踞天下坚城“山海关”,手握大明精锐“关宁铁骑”的吴三桂怎么可能仅仅是个痴情儿郎呢?

公元1644年,李自成率领的大顺农民起义军由正阳门进入北京,此时明朝最后一任皇帝崇祯——朱由检已在“吾非亡国之君,汝皆亡国之臣。吾待士亦不薄,今日至此,群臣何无一人相从”的凄凉惨景中于景山上吊自尽。

大顺军进城之初,李自成不仅礼葬朱由检,而且下令“敢有伤人及掠人财物妇女者杀无赦!”一时间京城秩序尚好,店舖营业如常,史载当时“有二贼掠缎铺,立剐于棋盘街。民间大喜,安堵如故”。与此同时李自成派人赴山海关招降吴三桂。此时的吴三桂也正密切观察着北京的动向,听闻“如常”后,礼待大顺的使臣,并表示愿意归降,同时将据点山海关交于了大顺部将唐通,自己率军前往北京面见李自成。但随后北京发生的事却让吴三桂彻底反悔,不仅率军重新夺回了山海关,而且还迅速转向了清朝。那么这时的北京究竟发生了什么呢?

追赃助饷顾名思义,追赃助饷暨是指追缴前明官员、地主的赃款用以补充大顺军军饷。大顺军自起事以来一直没有建立正常的税收制度,所以军费一直是靠“打土豪”的方式解决,最初靠着这种“闯王来了不纳粮”的方式迅速赢得了广大贫苦群众的支持,但军费补充的正常渠道却一直未建立,所以在进入北京短暂安定后,也不得不开始追赃助饷。

从二十七日起,大顺军开始拷掠明官,四处抄家,规定助餉额为“中堂十万,部院京堂锦衣七万或五万三万,道科吏部五万三万,翰林三万二万一万,部属而下则各以千计”,大顺军将领刘宗敏製作了五千具夹棍,“木皆生棱,用钉相连,以夹人无不骨碎。”城中恐怖气氛逐渐凝重,人心惶惶,“凡拷夹百官,大抵家资万金者,过逼二三万,数稍不满,再行严比,夹打炮烙,备极惨毒,不死不休”,“牵魏藻德、方岳贡、丘瑜、陈演、李遇知等,勋戚冉兴让、张国纪、徐允帧、张世泽等八百人追赃助饷。”

这种追赃助饷的方式对于贫苦人而言可能是一种好事,但对于前明官员、地主来说却是难以接受的,而吴三桂作为前明官员毫无疑问对这种方式是充满抵触的。而此事恰恰就波及了吴三桂,其留在北京的家人被当做了追赃助饷的对象,其父被大顺军抓走,其妾陈圆圆被刘宗敏带走的。

有理由相信这些事的发生对吴三桂倒向满清产生了巨大的作用。归根结底,吴三桂属于前明官员的地主阶级,而李自成属于农民阶级,李自成代表农民阶级采取的追赃助饷政策绝对不利于吴三桂等前明官员地主阶级的利益,这是两者阶级属性所决定的必然分裂,也是吴三桂倒向满清的必然。