公元1368年,朱元璋于南京应天府登基称帝,自此,结束了蒙元统治的大明王朝正式登上了历史舞台。公元1370年暨明洪武三年,建国还不到三年的朱元璋就开始先后把诸位皇子分封到全国各地为亲王,由此逐步形成了明朝版的分封制。

在此之前,中国历史上的封建王朝汉、晋都曾大规模实行过分封制,然而汉有七国之乱、晋有八王之乱,这些分封藩王不仅没起到统治者一开始希望的拱卫皇室作用,相反还成为了祸乱的根源。作为以一介布衣之身,扫平天下群雄的明太祖朱元璋不可能意识不到这个问题,那么他为什么非要分封诸王呢

明初

公元1368年建立的明朝虽然收复了中原,驱逐了元朝,但初建的大明却依然是危机四伏。逃回草原的元顺帝不甘心在中原的失败、依然保留着大元的国号(北逃后的元朝被史书称为北元),并亲自坐镇北元上都滦京(今内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗辖区)调遣大军多次反攻中原。山西、甘肃的扩廓帖木儿、辽东的纳哈出、云南的把匝剌瓦尔密,也都在各自的管辖之地策应着北元皇帝的军事行动。 此外,北元与高丽、畏兀儿也仍旧保持着政治上、经济上的联系,蠢蠢欲动。在这些敌对势力中唯有云南的把匝剌瓦尔密是比较容易对付的,因为只有他一个势力是孤悬于西南,一旦交战,其他北元势力因为地理上的分割,根本无法进行援助,他只能是坐以待毙。但其他山西、甘肃、辽东的北元敌对势力则都可以通过蒙古高原互相联动,从而造成明朝整个北方的巨大防守压力,因此,要守明朝的北方就必须要在北方组建强大军事防御中坚力量,尤其是在北元和明朝的人为分界线长城沿线部署重兵集团。

如果只是需要部署重兵集团进行单纯的防守,那只要派遣一些英勇善战的将领即可。但是在前文我们说过了,明初整个北部边疆由于受到北元妄图反攻中原的影响,战争非常频繁,为了要打赢与北元的战争就必须要求镇守边关的将领不仅要能具有统领军队的权限,最好还是能辖制地方官员,或者是地位、级别明显高于地方普通官员,以便于充分调动地区的人力、物力用于战争,避免出现地方官员掣肘军事行动的事情发生。在历史上,唐朝的唐玄宗就曾经面临过这样的情况,所以他选择了让节度使同时兼职地方的采访使、营田使、支度使等职务,使地区的军政大权集于一人之手,然而后果我们也看见了,那就是安禄山反了。正是有鉴于此,朱元璋最终还是选择了以他的皇子们来镇守国门。

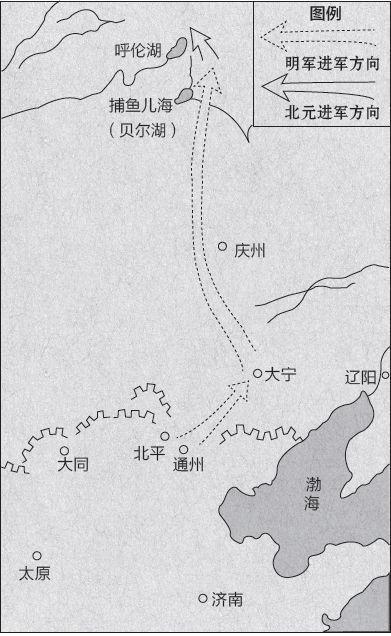

从上图我们可以看出,明初的藩王们还真不是待在温柔乡里享受胜利果实的富贵王爷,的确是大多都安排于北部国防最前沿,与明长城的走向基本上严丝合缝,确有一番皇子守国门的气象。后世一直喜欢称明朝是“君王死社稷、天子守国门”,那么明初的朱元璋为什么不直接天子守国门呢?

天子守国门意味着朱元璋需要将国都从南京迁到北方边疆的某个城市。然而,当时的国都一旦北迁,带给北方边疆的恐怕不一定是军事实力上的增强。中国自唐宋以来,经济重心已经南移到了南方地区,朱元璋也曾派遣皇太子朱标考察过西安、开封等地。但得到的结果就是这些汉唐故地早已因为各种原因破败不堪,根本无法承受作为都城的经济、人口、粮食等各种压力。设想一下,如果朱元璋将都城北迁,那么一个国家首都所必须附带的行政中心、文化中心等各种城市职能必然会导致大量与军事无关的人口进入北方,从而北方边区还需要以大量的粮食、土地、人口来供养这些城市职能,导致本来可以集中投入到军事建设上的资源,也不得不被分割,就会造成军事实力相反的削弱。说到这里有人可能会问了,那么明成祖朱棣为迁都北京为什么就没有削弱北方的军事实力呢?请注意,这里有个最关键的问题就是时间。

洪武皇帝朱元璋在位时间长达三十余年,期间朱元璋让农民归耕,奖励垦荒;又大搞移民屯田和军屯;组织各地农民兴修水利;大力提倡种植桑、麻、棉等经济作物和果木作物、他还徒富民,抑豪强;下令解放奴婢;减免赋税,严惩贪官;派人到全国各地丈量土地,清查户口等等。“盖是时,劭农务垦辟,土无莱芜,人敦本业,又大兴屯田,故上下交足,军民胥裕”,史称“洪武之治”。同时,朱元璋自1370年到1396年间曾组织大军八次北伐、打的元朝残余势力北遁大漠。因此,至明成祖朱棣迁都北京时,北方的情况已经发生了翻天覆地的变化,经济实力的迅速增强、军事压力的逐步减轻才使得朱棣有实力、也有可能迁都北京。

明初的边疆藩王们确实在保卫明朝的问题上起到了极大的积极作用,其最好的代表就是燕王暨后来的明成祖朱棣,怎奈朱棣之后以藩王之身登基称帝,导致其十分忌惮后世藩王起而效之,因此自他以后逐步削弱了藩王的军事、行政各项职权,致使最终形成了明朝养猪式的藩王集团。