首先声明,本文只是就小说《三国演义》中关羽义释曹操的桥段进行闲聊,各位看官权且当一笑话,不必和纠结于正史。

行不数里,曹操在马上扬鞭大笑。众问何故,曹操道:"人言周瑜、诸葛亮足智多谋,我看到底是无能之辈。若在此处埋伏一军,我等皆束手受缚矣。"言未毕,一声炮响,两边五百校刀手摆过,大将关羽提青龙刀,跨赤兔马,截住去路。曹军见了,亡魂丧胆,面面相觑。曹操说:"既到此处,只得决一死战!"众将道:"人纵然不怯,马力也己乏,安能复战?"谋士程昱说:"关羽一向傲上而不忍下,欺强而不凌弱,恩怨分明,信义素著。丞相旧日待他有恩,今日须是亲自求情,方可脱得此难。"曹操从其言,纵马向前,欠身问道:"将军别来无恙?"关羽也欠身答道:"我奉军师将令,等候丞相多时。"曹操说:"我今日兵败势危,到此无路,望将军以昔日之情为重。"关羽道:"昔日虽蒙丞相厚恩,然已奉报。今日之事,岂敢以私废公?"曹操说:"大丈夫以信义为重。五关斩将之时,将军还能记否?"关羽是个义重如山的人,想起当日曹操许多恩义与后来五关斩将之事,不觉动心。又见曹军惶惶,皆欲垂泪,心中越发不忍,于是勒回马头,命众军四散摆开。曹操见关羽回马,便和众将一齐冲将过去。关羽回身时,曹操已与众将过去了。关羽大喝一声,曹军皆下马,哭拜于地。关羽越加不忍。正犹豫间,曹将张辽纵马而至。关羽和张辽是故友,今日见了,又动故旧之情,长叹一声,并皆放去。

这是三国演义中对华容道关羽义释曹操的叙述。以三国演义中对诸葛亮“多智而近妖”的角色定位来说,诸葛亮之所以让关羽把守华容道,肯定是断定关羽必放曹操的,江湖人认为三国演义中最绝的谋略就是诸葛亮安排关羽守华容道。

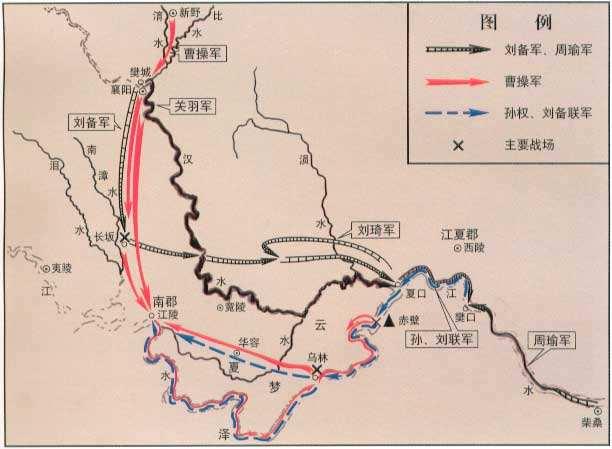

赤壁之战

第一绝,压制孙权。曹操如果死了,最有利的是孙权,这一点毫无疑问。因为曹一死,北方必定再次分裂,而分裂之后,西北的马腾、汉中的张鲁、辽东的公孙康,蜀中的刘璋等其他割据势力都有可能进军中原,扩大自己的势力范围。而这些割据势力中,人才最多、实力最强的就是孙权了,此时孙权完全可以挟赤壁战胜之威席卷北方,再不济也是会进一步扩大地盘的。一旦孙权实力迅速膨胀,对刘备而言就相当于打倒了一个曹操,又来了个新曹操,这是刘备集团绝不愿意接受的事实。

游戏中的诸葛亮形象

第二绝,要放曹操就必须要考虑到释放所带来的后果,曹操北归后,北方将继续统一在曹操的管辖之下,这就会造成曹、孙、刘三家的实力对比仍然和赤壁大战之前一样严重失衡,尤其是对于十分弱小刘备集团。所以,刘备还离不开孙权帮他一起对付曹操。因此,既要放曹操,但又不能被上放跑曹操的这个锅,否则,有可能会进一步激发孙权对刘备的敌意,从而破坏孙刘联盟。而关羽过五关斩六将,千里走单骑的大义名声早已天下皆知,通过关羽之手放曹,事后更容易推脱为是关羽的个人行为。

第三绝,诸葛亮在派出关羽前是让他立下了军令状的。在三国演义这部小说中,作者罗贯中对关羽的缺陷是定义为傲,除了他大哥,三弟,其他人谁也不放在眼里。早在诸葛亮刚出山,指挥火烧博望坡之战时他就不服诸葛亮,如果不是刘备在场,博望坡一战恐怕不会赢的如小说中一样顺利。现如今放了曹操,关羽理亏,按军令状当斩,而刘备为关羽求情,诸葛亮最终不斩关羽,等于说是既卖了刘备人情,又杀了杀关羽的傲气。从管理的角度来说,领导对怎样解决下属有能力但又桀骜不驯的问题往往比打败一个狡猾的敌人更难办,而诸葛亮借助华容道一事,又成功地解决了这个问题。

总之一句话,派关羽守华容道本身就是一种谋略,而且是一举三得的谋略。

赤壁大战后,曹、孙、刘三家的实力对比依然严重失衡,曹操虽然遭受巨大损失,但核心地盘仍在,仍然是实力最强的势力,孙权地盘和实力也并未迅速扩大,刘备仍然是最弱小的一方。那么,赤壁大战的最大意义又是什么呢?感兴趣的朋友请关注本号,我们下回分解。