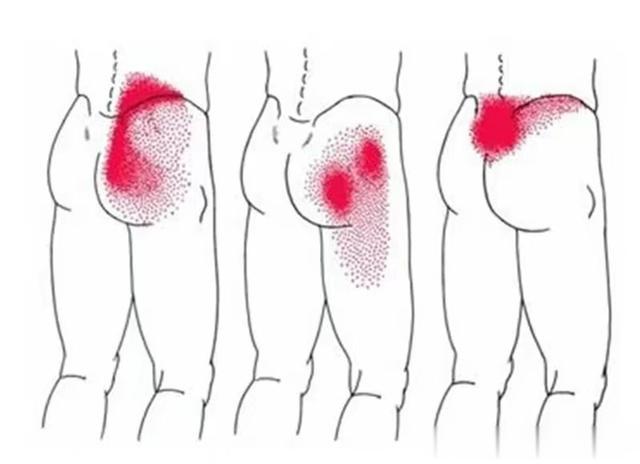

很多人不是臀部疼痛吗?要么久坐疼痛?要么久站疼痛?要么走久一些疼痛?总之,只要是臀部的疼痛,我们就会很痛苦,或许,有一些人会为此纠结是不是梨状肌综合征卡压坐骨神经引发?

对此,孔医生一同和大家聊一聊,梨状肌是不是卡压坐骨神经?是不是和大家所想的一样?还是另外有一些不同的见解呢?这都和基础知识有关系,只有熟悉了,您才会对臀部区域的疼痛更了解。

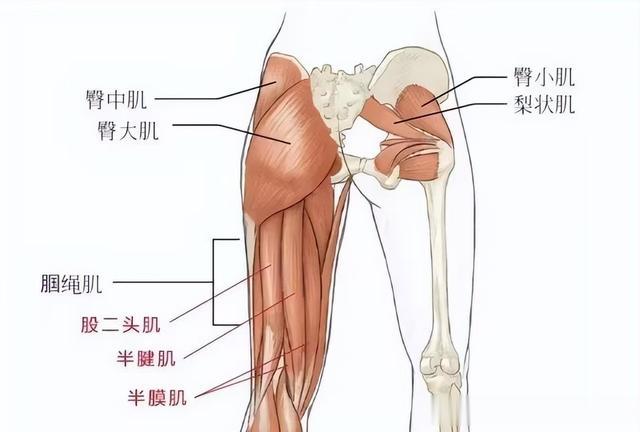

在骨盆上,结构复杂,有诸多肌肉、韧带、血管、神经,可能大家最熟悉的还是表面看得见摸得着的臀肌(臀大肌、臀中肌、臀小肌),而深层的小肌群却很陌生,比如和我们引发臀部及下肢放射性疼痛麻木或引发呼吸异常的重要结构——髋周的短外旋肌(髋袖肌群),在这些短外旋肌群周围有神经丛、血管、韧带,如下图所示:

在髋关节上这6条外旋的肌肉,分别从上到下附着的是梨状肌、上孖肌、闭孔内肌、下孖肌、闭孔外肌、股方肌,主要是维持髋关节的稳定。看下图所示,梨状肌一端附着在骶骨2-3节的前内侧面,另一端附着在大腿的股骨大转子上,斜跨在骶骨和大腿骨之间,把坐骨大孔分成2部分,梨状肌以上的空间称之为“梨状肌上孔”,里边穿行着臀上动脉和臀上神经。

在这里有一个很重要的知识点,就是在临床中也比较常见的臀部疼痛或无力不稳的人群蛮多的,它主要和臀上神经有关系,因为臀上神经主要支配臀中肌、臀小肌、阔筋膜张肌这3块肌肉,和髋外展直接相关,若是异常的话,会引发臀部的肌群短缩。

而梨状肌以下的空间被称之为“梨状肌下孔”,从中穿行的结构由外而内的是坐骨神经、股后侧皮神经、臀下神经、阴部神经、肛尾神经;而坐骨神经、股后侧皮神经都是在6块短外旋肌除梨状肌以外的5块肌肉上方附近走行,这很可能和久坐之后臀部疼痛、久坐之后大腿后侧麻木有直接关系。

所以,总结一下,您可能读到这,也不难发现在这6块短外旋肌群中,穿行的6大神经刚好是支配我们臀部及下肢后侧、足底的骶丛神经。在日常生活中,大家经常出现的臀部疼痛、下肢及足底的疼痛、麻木是不是就和这短外旋肌群有关了呀?当然,这里仅是从局部来看待类似的疼痛不适问题,毕竟大家喜欢哪里痛看哪里;同时,若是考虑远一点,这些短外旋肌群和髋关节的旋转有关,和骨盆的稳定有关,倘若因为骨盆结构偏歪、髋关节某个方向旋转受限,是不是这些短外旋肌群就会出现问题而引发神经卡压的症状呢?

为此,不要一出现臀部疼痛症状或下肢放射症状,就一味考虑腰椎间盘突出或梨状肌卡压综合症,毕竟上述解释的知识点里面还有很多引发因素。当然,我们来进一步看一看梨状肌紧张、水肿卡压神经引发的症状问题:

看下图所示,显示的就是梨状肌,附着点已经很明确,就不再叙述,它的下面穿行的就是坐骨神经,若是因某种因素,导致梨状肌水肿、粘连、紧张短缩,就会刺激坐骨神经或坐骨大孔里边穿行的血管引发不适症状。

当然,这些知识仅是传统的说法,书本上的讲解,为什么这样说呢?因为太局部化,假如一个患者来,您怀疑是梨状肌综合症,按教材的说法,传统专家们的共识,就是徒手检查看梨状肌紧张试验是否阳性?再结合B 超看梨状肌有无水肿、粘连增粗?倘若都验证了梨状肌的确存在问题,然而诊断为梨状肌综合症,怎么治疗呢?拉伸、冲击波、消炎、消肿等各种手段用上之后,还是发现效果不理想,这究竟是为什么呢?

不知此时大家会不会深思一个问题,为什么梨状肌会水肿、会紧张、会短缩?它是长在骶骨上、股骨上,我们能保证患者们的骶骨或股骨是在正常的位置吗?倘若您诊断梨状肌综合症,是默认骶骨、股骨的位置正常,没有任何问题,来看一个最常见的习惯,二郎腿引发的思考,此两骨的位置会正常吗?

最后,再和大家聊一个非常重要的结构,6块短外旋肌中的闭孔内肌,它是骨盆内肌和髋部肌,基本被大家忽视遗忘了。如下图所示标注的①,就是闭孔内肌的走行,在闭孔内膜表面的边缘附着,它有两个附着点,分别从坐骨棘和坐骨结节之间的沟槽处呈直角弯曲并汇聚成肌腱附着在大腿股的大状子上。它在坐骨小孔处由后方的骶结韧带、上方的骶棘韧带围城一个无法扩张的紧闭空间。

再看上图,闭孔内肌在坐骨小孔处由后方的骶结韧带、上方的骶棘韧带围成一个无法扩张的紧闭空间,倘若长时间的坐着,大腿发生内收、内旋(女性二郎腿不就是这样的姿势吗?),就会造成它的紧张、粗大、短缩,最容易引发闭孔神经、阴部神经、肛尾神经的卡压,使得臀下部、腹股沟区域、会阴区、髋周、大腿内侧、足底的疼痛不适。

这里举例一下,日常生活中经常出现的各种不适症状跟闭孔内肌有关,如久坐后,坐骨结节位置的疼痛,女性的漏尿、痔疮或是男女间“夜生活”不适等。

在面对这些问题的时候,目前临床更多考虑是骶髂关节的紊乱,造成诸多不适,甚至还伴随下肢的症状。貌似,在处理下来有一定的疗效,但维持不住,原因是我们还是从局部看待问题,没有深究其中的底层问题。

倘若从长远深层来剖析,闭孔内肌还有一个重要功能是承托盆腔脏器的,这个时候不难想象还有另一个结构也是这个功能,那就是我们的盆底肌。其实,闭孔内肌和我们的盆底肌在闭孔膜处是连接的,而后方在坐骨结节处又和大腿后方的半膜肌连接,直接影响着我们的盆底功能、骨盆关节功能、久站、行走及呼吸的能力。

所以,类似的盆底问题、呼吸问题、下肢及臀部的问题,我们不妨可以从下肢足底往上开始治疗,打通整个力线,或许会有意外而持久的效果。不然从局部处理,比如漏尿、痔疮、臀部的疼痛等,您会发现躺在床上治疗后的确改善了,但只要回归生活、工作、或跑跳等运动后,又开始打回原形出现反弹........

好了,这一期呢,就和大家分享到这,都是满满的干货,愿对您们有用,当然也别吝啬,转发分享、点赞支持一下孔医生的用心创作,别只顾着自己藏着掖着哦!谢谢!