《——【·前言·】——》

1950年,朱枫,巾帼烈士,为党为国付出了生命。

可她的丈夫朱晓光,始终无法亲眼看到妻子的遗骨回归,直到临终,依然不曾放弃找寻的希望。

“把我们葬在一起。”这是朱晓光留下的最后遗愿。

而这一遗愿,直到朱晓光去世10年后,才得以实现,这一切,究竟因何发生?

朱枫,原名朱谌之,她的名字,或许无人知晓,甚至很多人,至今依然无法在历史的篇章中,找到她的踪影。

她是那一代革命者中的普通一员,一次次的默默奉献,以及最后的那次牺牲,铸就了她不平凡的命运。

1949年,中国的战局发生了戏剧性的变化,国民党败逃。

可许多原本在,国民党控制区域活跃的中共地下党员,依旧肩负着“继续潜伏、伺机行动”的任务。

朱枫正是其中之一。

朱枫出生在一个普通的家庭,年轻时投身革命,加入了中国共产党,在地下党工作中表现出色。

作为一名女性,要面对外界,对女性的偏见与不信任,还要忍受情报工作中,危险的孤独与风险,她从未退缩。

她工作非常低调,几乎没有人知道她的真实身份。

革命工作的成功,往往是依赖于隐秘的力量,那些站在光亮前的英雄们,背后总有一群无名的战士。

她愿意成为这些无名英雄中的一员,做着别人看不见,却至关重要的事情。

1949年,台湾成为了中共地下工作者的一个重要战场。

朱枫接到上级指示,继续留在台湾,执行地下工作,这并不是一项简单的任务,她要保护自己的安全,还要时刻,与党内的其他人员保持联系,搜集敌方情报,掌握更多的敌人动向。

在台湾的生活,是充满危险的日常。

每天都在险境中穿行,她的身份被保护得相当严密,但敌人的眼线无处不在。

她从不露面,默默地参与着台湾地下党的运作,和一批信任的同志共同工作。

命运对她,却开了一个残酷的玩笑。

1950年,在一次情报传递过程遭泄露,被识破,台北的特务机构,发现了她的踪迹,开始了对她的追捕。

朱枫已经感受到了危险的临近,但依然保持着冷静,没有采取逃亡措施,自己一旦逃跑,便意味着背后的一切努力,都会化为泡影,甚至可能危及到更多人的生命。

最终她还是被捕了,朱枫被带到台北的马场町刑场,面对敌人的审讯,她没有出卖任何同志,也没有泄露任何情报。

敌人的威胁和逼迫下,依然保持着坚定的信仰。

那一刻,朱枫为了整个革命事业的未来,眼神坚定不移,仿佛告诉所有人:“我不会背叛我的信仰。”最终,被执行枪决,年仅28岁。

没有人知道,她牺牲后的详细经过,甚至连她的家人,也无法确认她死后的具体地点。

只有那些参与过地下工作的人,才知道,她为革命事业,所付出的牺牲。

朱枫的名字,没有进入那些战斗英雄的名单中,她的事迹,也没有受到应有的关注。

她的牺牲,似乎无声地消失在历史的长河中。

与朱枫名字有着紧密联系的,那一定是朱晓光,比朱枫小11岁,革命战士。

认识朱枫的时候,朱晓光刚刚从青年时期,步入成年的行列,满怀热血与理想,加入了革命队伍。

关于朱晓光这一切的改变,源于他遇到了朱枫。

他们的爱情,注定要在战火中升温,又在革命的熔炉中经历沉淀。

朱枫和朱晓光并非一见钟情,而是通过长期的合作,和默契的配合,逐渐建立起深厚的感情。

他们的相识,并非浪漫而轻松的故事。

两人都投身于各自的工作中,背负着各自的使命。

朱晓光对朱枫的爱深沉而含蓄,更多时候他用行动表达,而非言语。

两人通过信件、短暂的相聚,维系着他们的情感,周围的环境不容许他们长久停留,每一次短暂的相聚,都会让两人的心更加紧密地相连。

两人并没有举行盛大的婚礼,他们的生活,一直在战争的阴影下,不能享受过多的安稳和幸福。

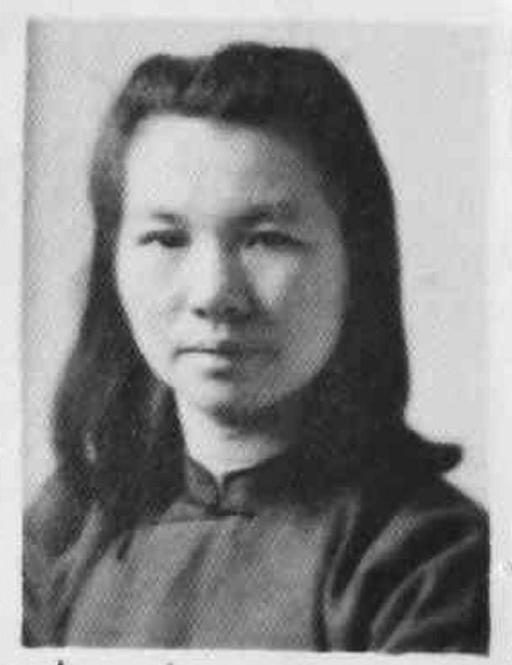

朱晓光与朱枫母子(左)

即便如此,朱晓光对朱枫的爱意,早已深植心中,成为他生活的动力。

命运对他们并不仁慈。

朱枫英勇的牺牲,让这段本应充满幸福的婚姻,提前画上了句号。

朱晓光接到消息时,心中五味杂陈,妻子的牺牲,让他深感无力与痛苦,即便在得知妻子牺牲的消息后,他依旧选择坚强,继续为革命事业贡献自己的一份力量。

这份失去爱人的痛苦,却永远无法从他的心中抹去。

他知道朱枫永远无法回到他身边,可依然有着不灭的希望,坚信自己终有一天,会为朱枫找回那失散的遗骨。

年复一年,开始了寻找朱枫遗骨的漫长旅程,哪怕是在他自己年老之时,这个愿望依然深藏在他心中,成为唯一的牵挂。

朱晓光的生活,几乎被朱枫的牺牲,和未了的遗愿所占据。

失去了心爱的妻子,失去了与她共度一生的机会,每当回望那段,短暂却充实的爱情时,朱晓光的内心,既充满了无尽的痛楚,又有着深深的怀念。

朱晓光从未放弃过一个心愿——找到妻子的遗骨,将她安葬在祖国的土地上,与自己永远长眠。

在妻子牺牲后的几十年里,始终未能找到朱枫的遗体。

这个痛苦的现实,像一道伤疤,始终未曾愈合,总是坚持着一个信念:只要我还活着,就不能放弃这个心愿。

每逢纪念日,便会默默走到,那颗参天大树下,他为妻子做的“衣冠冢”前,轻声对着照片诉说心中的思念,仿佛她依然在他的身旁。

“我们一定会再见面的。”朱晓光常常对自己说。

朱晓光年事渐高,身体也日渐衰弱,心中那份不舍的思念和遗愿,依然没有改变。

到了90岁高龄时,已经无法像年轻时那样奔波四方,但还是将这个愿望,传递给了身边的亲人,尤其是女儿和外孙。

“无论如何,我希望你们能帮我找到她的遗骨,把她带回来,把我们葬在一起”他叮嘱女儿和外孙,甚至在临终前,依然将这个心愿,作为自己的牵挂。

2010年春,朱晓光已经无法亲自见证妻子的归来,十年前,已经带着遗憾,离开了。

留给后代的,是他一生的遗愿,和对朱枫深深的怀念。

在后代的努力下,那个承载着历史与思念的遗愿,终于在2010年的春天得到了实现。

北京首都机场,刘添财董事长,捧着那只装有朱枫遗骨的骨灰罐,亲手交给了朱枫的外孙女。

朱枫的遗骨,已经穿越半个世纪的时光与空间,回到了她的祖国。

朱枫的外孙女接过骨灰罐,眼中充满了泪水,这不仅是一个骨灰罐那么简单,而是一个承载着革命精神,和家族深情的历史见证。

几十年的漂泊,终于走到了尽头,外孙女紧紧握住骨灰罐。

机场那一刻,朱晓光的遗愿,已经通过后代得以实现,他的一生,始终未曾停止对妻子的思念。

而如今,妻子终于回到了家乡,那个属于他们的家。

朱枫的遗骨回到祖国,也按照他的遗愿,在那棵参天大树下,与之藏在了一起,朱晓光生前的遗愿得以圆满完成。

这段夫妻间深沉的爱情,最终通过后人的努力,得到了应有的尊重和纪念。

朱晓光在临终时的遗愿,仿佛成为了连接过去与未来的纽带,见证了爱与忠诚的力量。

爱与信仰,穿越了半个世纪,最终如期到来。