▼

唐太宗喜爱书法,常在政务闲暇之余与大臣探讨书法本真,虞世南就是其中之一。

虞世南,字伯施,初唐著名书法家、政治家,世称“虞永兴”。虞世南一生经历了南朝的陈、隋和初唐三个时代。少年时与兄虞世基一起拜入博学广识的顾野王门下,废寝忘食、勤学苦练十余载。后拜王羲之七世孙智永禅师为师,在智永的悉心传授下,成为二王的嫡系传承人。

宋《宣和书谱》云:“智永善书,得王羲之法。世南往师焉,于是专心不懈,妙得其体。晚年正书,遂与王羲之相后先。”虞世南与当时的欧阳询、褚遂良、薛稷合称唐初四大书法家。

虞世南虽文弱儒雅,但性情刚烈,敢于直言劝谏,曾多次以古帝王从政得失劝谏君王,论证利弊。唐太宗曾称虞世南有五绝:“一曰德行,二曰忠直,三曰博学,四曰文词,五曰书翰。”因为书写水平高超,太宗希望可以通过临习他的字体登入二王殿堂,直到虞世南去世,太宗对其仍念念不忘:“再无人可以与朕探讨书法了。”

▼

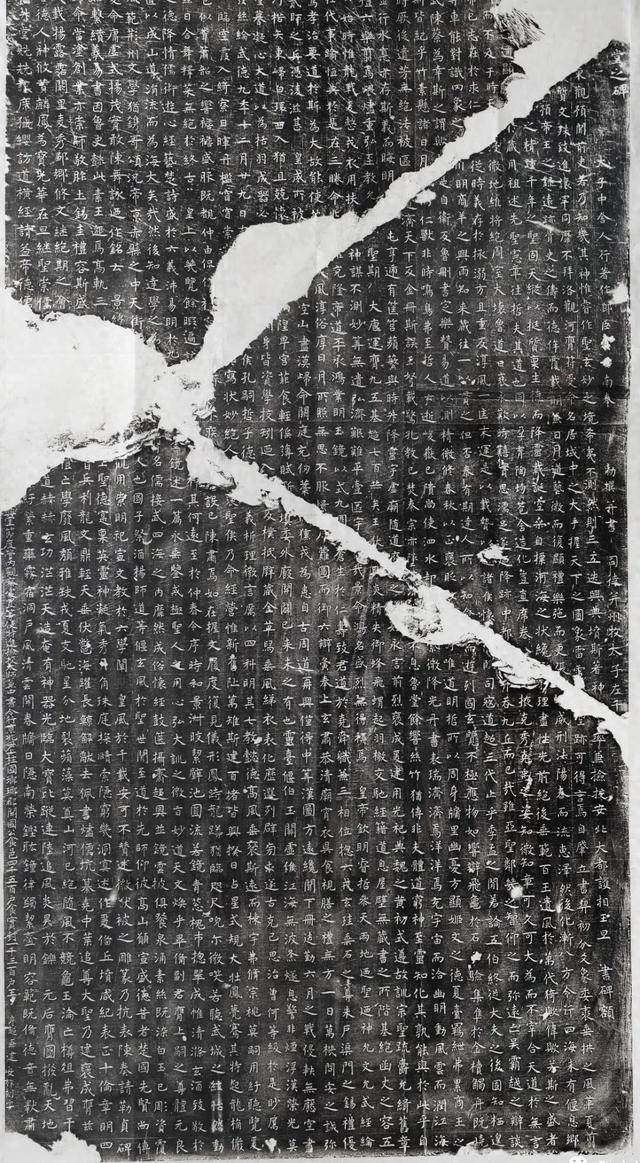

图一 唐 虞世南【孔子庙堂碑】局部

虞世南传世书迹颇多,有石刻《孔子庙堂碑》(图一)、《昭仁寺碑》、《破邪论》,唯一的行书墨迹《汝南公主墓志》以及草书《前书帖》、《论道帖》、《关内帖》等。其中以正书《孔子庙堂帖》最为著名。

《孔子庙堂碑》原碑立于唐贞观七年,碑高二百八十厘米,宽一百一十厘米,碑文共三十五行,每行六十四字。碑额以篆书阴文题“孔子庙堂之碑”六字。

此碑为虞世南撰文并书写,记载了唐高祖武德九年,封孔子二十三世后裔孔德为褒圣侯,并修缮孔庙一事。写此碑时,虞世南已有六十九岁高龄。

全文以楷书写就,圆笔为主,中正平和,笔势舒展,变化于微妙之间;结字稍长,左紧右松,重心偏左却不失其平衡;字与字之间的间距、行距较大,泰然疏朗、君子藏器、玉筋内含,是历代金石学家推崇的书法妙品。

▼

图二 【李宗瀚藏本】日本三井纪念美术馆藏局部

据传此碑刻成之后,学书者纷繁沓至,捶拓了无数日,没过多久碑石就被毁坏。为此,虞世南甚是得意,献原拓给太宗,得到太宗赏赐的一方王羲之的银黄印章。武周长安三年,武则天命相王李旦重刻。而今唐刻拓本流入日本,现藏于日本东京三井文库(图二)。

“孔庙虞书贞观刻,千两黄金那购得?” 为宋代黄庭坚诗中所言,由此可见原拓本在北宋时期何其珍贵少见。

《孔子庙堂碑》现存两块重刻石:一块位于陕西西安碑林,由宋初王彦超刻,俗称《西庙堂碑》,明嘉靖年间因地震断为三截;另一块位于山东城武,元代刻,俗称《东庙堂碑》。

翁方纲论《东庙堂碑》瘦硬于《西庙堂碑》。王澍在《虚舟题跋》评此碑为:“清和圆劲,不使气质,不立间架,虚而委蛇,行所无事,尚足照映一世,炊流百代。“

虞世南笔法精妙,水平高超,并有《书旨论》和《笔髓论》两篇书法理论著作传世。《笔髓论》意在阐释真行草体的用笔异同,强调“书道玄妙,必资神遇”,提出法外求“神韵”,为后期书法家提供了理论滋养,影响了后期一大批书法大家。

文章来源:

【蓁熙文化】微信公众号,敬请关注

更多内容也可搜索并关注:喜马拉雅、bilibili平台【蓁熙文化】

更多学习平台可搜索:小鹅通【蓁熙文化】

版权申明:

文中音视频作品及图片版权归【蓁熙文化】所有,未经正式许可或授权,不得用于其他商业用途。