本文已经征得原作者张葆海老师的认可,请勿转载牟利

黄元御的祖上黄福,在大明时期,于永乐和洪熙两朝担任尚书。他空闲的时候,循着先人的足迹,在京城内外转了转,又去爬了长城。

眼看四月,清明将至,他想起一件事来,找一个阳光明媚的日子,乘船去了通州的王瓜园,祭拜了李士桢。李士桢本是昌邑人,姓姜,因“壬午兵燹(xiǎn)”被掳走,后被正白旗佐领李西泉认为义子,遂由姜氏改姓李氏。

李士桢的妻子文氏是康熙皇帝的乳母,因而受尽了恩宠。李士桢去世后,康熙皇帝还为其举行了隆重的御葬。李士桢之子李煦24岁就担任广东韶州知府,后出任苏州织造,妹妹嫁给康熙皇帝的伴读书童曹寅为妻,曹、李两家受康熙皇帝的恩宠。想当初,李煦到昌邑祭祖,那场面前呼后拥好不气派,只可惜到了雍正王朝,李煦因亏空而被抄家,就这么一个令昌邑人都自豪的富贵家族,瞬间成了过往云烟。

园内杂草丛生,墓冢上荒草戚戚,纵使生前荣华富贵,也免不了黄土一堆。

黄元御站在李煦的墓冢前,焚香烧纸祭奠,唏嘘了一番。正要离开时,只见一个衣衫褴褛,手里提着酒葫芦的三四十岁的男子,摇摇晃晃地走过来。

男子看着墓冢前面的香灰,望着黄元御问道:“你是何人,为何前来祭拜?”

黄元御说道:“俺叫黄元御,山东昌邑人士,与李大人同乡,前不久来京,因清明将至,感叹李大人,故而前来祭拜!”

男子微微皱起眉头,似乎想起了什么:“有一年我跟随舅爷爷回昌邑祭祖,记得见过一个昌邑神童,就叫黄元御,莫非……”

黄元御也突然间想起当年他见过的那个少年,拱手道:“阁下莫非姓曹?”

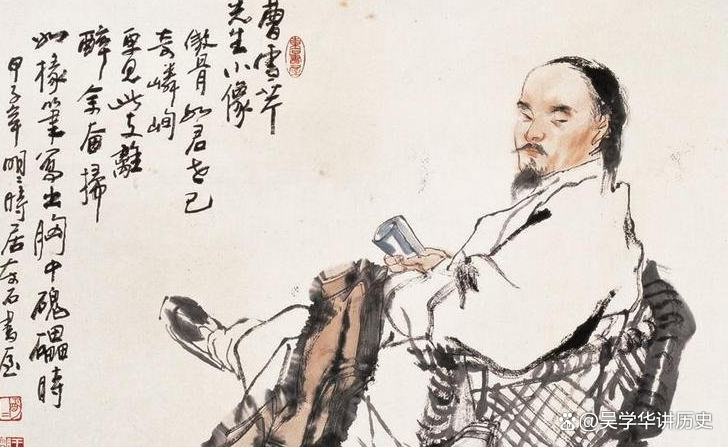

来人正是黄元御当年见过的曹霑,字梦阮,号雪芹,只见曹雪芹仰头喝了一口酒,哈哈大笑起来:“我自己都忘记姓啥名谁了,人生一世草木一秋,看看里面躺着的那位,曾经金玉满堂,换来的不过是孤坟荒冢;枉费了君臣半世心;好一似南国三春梦,转眼间大厦既倾,只落得家败人亡真干净,叹人世终难定啊!”

黄元御想不到曹雪芹居然说出了这番话,别看年纪不大,可从昔日的富家贵公子,落魄得如今的模样,其内心之痛,外人无法体会,当即问道:“你住在哪里?改天俺请你喝酒!”

曹雪芹把手虚空一晃,说道:“片片黄叶消匿处,便是江湖落魄人!”

说完之后,他对着墓冢拜了几拜之后,哭了一阵,却又狂笑着往另一边去了。

黄元御回到刘府后,把遇到曹雪芹的事情,对刘统勋说了,刘统勋(刘罗锅之父)听完之后,发出一声长叹,也不作声。

刘统勋也得当今皇上恩宠,就如昔时的李士桢一样,有过之而无不及,若乾隆皇帝驾崩,换了一代新皇,刘家会不会也跟李家一样?

伴君如伴虎,一朝皇帝一朝臣,如何才能逃脱官场衰败的魔咒,才是刘统勋所要考虑的问题。

刘统勋想要替黄元御在工部找个闲差,被黄元御拒绝了,他想离京游历,但刘统勋建议他在京城开医馆,打出名声之后,便可以出书立著。

黄元御觉得有些道理,便在宣武门外一条街上,寻了一个门店,挂起了黄氏医馆的牌子。

就像在杭州一样,初始的时候也无人问津,每日正好看书写文章。这一日,来了一个二十多岁的年轻人,年轻人进来之后问:“请问你是山东昌邑来的黄先生?”

黄元御起身施礼道:“正是!”

之前刘统勋就告诉过他,京城比不得昌邑,三品四品不算官,在街上溜达的那些人,只要走路的样子端正一点的,那都是朝廷大员,甩开膀子横着走的,那就是皇亲国戚。正月十五闹花灯的时候,脱下一只鞋扔出去,不是砸到贝子贝勒,就是亲王的随从。

年轻人也朝黄元御施礼,说道:“我是张大人身边的随从,认识你们刘府的刘安,我前些日子总感觉眼前有什么虫子在飞,可用手一抓,却抓不到,看过几个郎中,都不管用。前日见到刘安后,他告诉我说有位山东昌邑的神医,姓黄,就在这街上,我就寻了过来!”

黄元御不知道张大人是何方神圣,既然是刘安介绍过来的,定当尽力,他让来人坐下,一番把脉之后,说道:“你这是脾胃阴虚导致的肝胆顽疾。”

年轻人说道:“既然是肝胆上的病,为何眼前有飞虫呢?”

黄元御笑道:“五官对应五脏,心对舌、肝对目、脾对口、肺对鼻、肾对耳,两目肿赤则是肝火旺盛,而眼冒金光或者视物不明,乃或眼前飞虫漂浮,实则肝虚之兆。按理说,你是张大人身边的人,不应该啊,难道你平日经常饿着肚子干活?”

年轻人笑道:“嘿,你还真说对了,虽说我跟着张大人,不缺吃穿,可有时候必须饿着肚子干活,别人想饿着肚子,还讨不到这样的好事呢!”

黄元御问:“那究竟是为什么?”

年轻人说道:“为什么?你得问皇上去,那是朝廷定下来的规矩,说了你也不懂,赶紧开药吧!”

说着,他从袖筒里拿出一锭碎银,放在桌子上。

黄元御很快写出一张方子:酸枣仁、茵陈、羌活、元明粉、青葙子花各一两,研为末,以蜂蜜调成黄豆大小的丸子,每日三次,每次三丸,期间忌酒。

年轻人收了方子,说道:“你要是有本事治好了我的病,还有赏,我还帮你扬名呢!要是治不好,你还我银子!”

黄元御并没有拿那块银子,而是说道:“你先把银子拿走,五天后再来找俺!”

年轻人收起银子,朝黄元御拱手道:“我就喜欢你这种敞亮而痛快的人,不藏着掖着,哪像朝廷中的那些人……唉,说了你也不懂!”

五天后,年轻人再一次来到医馆,进门就说:“神医,果然是神医,不服都不行!我在别的郎中那里,吃了两三个月的药,没用,可是你五天就把我的病治好了!”

两锭碎银已经摆在了桌子上,但黄元御却只收下一锭,说道:“往后你还是少喝酒,酒醉伤肝啊!”

年轻人连连点头:“一定一定。告诉你,我家大人说过,太医院里的那些人,还不如街上的郎中靠谱呢。”

黄元御问:“为啥?”

年轻人冷笑起来:“为啥?你要是有机会进太医院,就知道怎么回事!”

没想到这个年轻人的话一语成谶,黄元御不久之后还真的进入了太医院,成为御医。

黄元御也不知道这个年轻人什么来头,但从这个时候开始,就经常有人上门求医,甚至还有贝勒亲王侍郎尚书,用车子前来相请,去府内医治。

随着黄元御治好了很多疑难杂症,名气越来越大,常常有医士学子慕名前来,与他探讨医学。他把自己天人合一,扶阳抑阴的理论,告诉众人,但没有几个人听得进去。

他花了二百多两银子,买了一套一进两屋的小宅子,好歹有了栖身之处,不用再客居刘家。独自一人居住,一个人吃饱了全家不饿。有时候去医馆坐诊,有时候出外游玩,倒也逍遥自在。

转眼间几个月过去,严冬来临,黄元御寻思着去刘府告别,从京城动身前往江南。哪知他还没来得及动身。这一天,天还没亮,院门就被擂得砰砰响,出门一看,见一个太监带着几个内宫侍卫,那太监一进门就大声吆喝:“你是山东昌邑的名医黄元御?”

黄元御点头道:“正是黄某!”

那太监生气地说道:“可找到你了,咱家几个人找了你一夜呢!”

黄元御问:“几位军爷何时找俺?”

那太监说道:“奉圣上口谕,召山东昌邑名医黄元御入宫。”

黄元御并不知道,此时的大清皇帝乾隆爷,正盼着他这个神医入宫呢。

大清自立国以来,皇帝都很爱惜自己的身体,太医院内有几十名御医,都是为皇家治病的。

清朝的太医院依照明朝旧制,院内职员不分满汉,一律任用。太医院共分十一科,即:大方脉、小方脉、伤寒科、妇人科、疮疡科、针灸科、眼科、口齿科、咽喉科、正骨科及痘疹科。

所有的太医,也都是精挑细选出来的。首先在考科举的各省生员中,选了解医书,通晓京语者,可通过面试,录用为肄业生,肄业生拿朝廷的俸禄,每日攻读医书,三年期满为恩粮生,恩粮生不能写方子,只有通过礼部考试,通过者为医士,才有资格写方子。然后再考,一级级地往上升。有时候还要被派出去各省看病,以增加未来太医的阅历和医术。

太医院有院使一人,正五品,主管院内一切行政及医疗事务等;院判二人(满汉各一人,正六品),协助掌管太医院一切事务及医务等工作;御医八至九名,正八品,专门为宫廷内外皇族治病,所以称为“御医”。雍正七年(1729年),御医定为正七品,赐六品冠戴,以示皇恩浩荡;吏目约二十人,正九品,为朝廷大臣治病;医士,无品衔,为四品以下的京官服务。至于恩粮生有一两百人,经过层层考核,才能成为医士。

在某种程度上,太医院的郎中,应该是全国医术最好的人。可就是这样的人,也不见得包治百病,伴君如伴虎,历朝历代被杀的御医也不少。雍正皇帝在驾崩之前,就杀掉了御医贾士芳,留下一句“伊欲令安则安,伊欲令不安则觉不适。”身为帝王的雍正,忘记了遵医嘱的至恒之理,以一时的不快,杀掉了一位好郎中。

其实康熙皇帝也好不到哪里去,康熙四十五年,皇上派御医治疗正黄旗护军参领莫尔洪之痢疾,由于这位痢疾太重了,治疗得慢了点儿,康熙就在奏折里批示道:尔等皆因医学粗浅之故,所以往往不能救人。

这个倒霉的御医被罚俸一年,杖二十。

同年,康熙皇帝还派太医院院使和御医治疗正黄旗内大臣颇尔盆的病,颇尔盆是痔漏复发,已经溃烂得窜至左右臀,内通大肠,这病情可够严重的,院使和御医束手无策,康熙感觉很是恼火,在奏折里批示:庸医误人,往往如此。

结果是院使被罢职,御医罚俸。

到了乾隆朝,也没好到哪儿去,乾隆派太医院院使治疗侍卫内大臣的伤寒发疹,结果病势严重,乾隆呵斥了院使,将其罢职。

就在一个多月之前,乾隆皇帝偶感风寒,太医院的一帮御医,前前后后治疗了一个多月,不但没有治好,反而愈加严重,头晕眼花浑身酸疼,他对着门外跪着的御医大骂:这帮庸医,没有几个真正能够治病的。

适逢工部尚书刘统勋有要事上奏,奏完之后,乾隆皇帝让刘统勋平身,问道:“刘爱卿,朕曾经听你说过,你老家有一位神医,是不是?”

刘统勋低着头说:“此人姓黄,名玉璐,字元御,山东昌邑人氏,廪贡生出身,因被庸医误诊,毁了一目,自此断了仕途,发奋博览医书,终有所成,治病无不手到病除,乡里人称为神医,年初微臣之子感风寒,微臣派人前去相请,他来了之后,只七副药就使犬子痊愈!”

乾隆皇帝问道:“他既然是神医,为何连自己的眼睛都不能治?”

刘统勋回答道:“微臣不懂医理,委实不知!皇上之病已有月余,然太医院束手无策,我堂堂大清雄视四海,难道民间就没有高人了?”

乾隆皇帝说道:“朕也有此意,命各地方官员举荐当地名医入京,为朝廷所用!”

刘统勋知道黄元御的性格,说道:“回皇上,但凡民间的高人,其性格定然与众不同,不可使其勉强,以免心中怨恨,贻误治病。”

乾隆皇帝微微点头,当即下旨给太医院,让太医院通知各地官员,向朝廷举荐名医,好言相劝不可勉强,名医进京的路费全部由朝廷承担。

刘统勋离开后,乾隆皇帝想起身边一个姓齐的太监,好像也是山东人,他命人召来齐太监。

齐太监一听是生病的皇上要见他,以为出了什么事,进去之后磕完头跪在地上吓得浑身发抖。

乾隆皇帝问道:“你是哪里人氏?”

齐太监脸色惨白地说:“回皇上,奴才是山东昌邑人氏,八岁净身,十六岁入宫,而今已经有十三年了……”

乾隆皇帝问道:“你与老家可有书信来往?”

齐太监已经吓得匍匐在地:“有,但奴才以及家人,并无……”

乾隆皇帝有些生气地说:“朕问你什么,你回答便是,你老家昌邑是否有一个叫黄元御的神医?”

齐太监连连说道:“有有有,此人医术高明,当地人称神医,去年老家来信,说奴才的母亲的病,就是此人治好的。听说此人就在京城,前不久还治好了和硕亲王府上老福晋的病,得了一百两赏银呢!”

乾隆皇帝听到这样的话,赏了齐太监十两银子,接着下旨,命一个太监和几名御前侍卫带着口谕和礼物,前去火速召黄元御入宫。

哪知太监和几名御前侍卫去街上转了一圈,才知黄氏医馆没有开门,他们不敢回宫复命,就一番打听,好歹打听到黄元御与刘统勋的关系,去了刘府一问,才知道黄元御已经不住在刘府,而是住在积水潭附近的地方,具体在哪里,也不清楚。

那个太监和几个侍卫吃了大苦,顶着严寒熬夜一家家的敲门寻找,终于在天亮之前找到了黄元御。

就这样,黄元御稀里糊涂地跟着两名御前侍卫,乘坐马车赶往皇宫。一路上,他的心里嘀咕着,不明白为什么皇上为何突然召见他。如果是皇上生了病,不是有太医院的那些御医吗?难道连御医都治不好皇上的病?

如果真要见圣上,那是有很多规矩的,弄不好就会被杀头。

他担心自己的容貌有问题,毕竟自己的左眼瞎了,眼珠子白多黑少有些吓人,要是惊吓着圣上,那可怎么办?

他偷偷给太监塞了一锭银子,说道:“官爷,您看俺这眼睛,长得也有点儿磕碜,要是进宫吓到皇上,可咋办呢?”

这太监收了银子,语气也缓和了许多,不再像北风那么冰冷,笑着说道:“你呀,见到我这样的人,也不必叫官爷,我就是宫内一个当差的太监,叫公公就行。你这模样确实有些吓人,等会你先在外面等着,我进去给你禀报,看看皇上怎么说!”

黄元御见天色还没亮呢,低声说道:“这位公公,天都没亮呢,皇上这么早起来吗?”

太监哼了一声,慢悠悠地说道:“这位爷,您是外地进京的,当然不懂朝廷的规矩,这阵儿,当今圣上已经带病在乾清宫召见大臣们了。那些住得近的臣子,四更天就到午门,住得远的,三更天就得动身!”

黄元御这才想起眼睛前面长飞虫的那个年轻人,这么早起床服侍着大人入宫,难怪经常挨饿。

马车沿着高高的宫墙一阵转悠,天色也渐渐有些亮了。这北京的天气比昌邑还要冷一些,道路边的积雪,也不知啥时候下的,还没化呢!

马车停住之后,黄元御跟着太监下了车,见到一处高大的红门,门口有军士把守着。太监对黄元御低声说:“你要是想尿的话,赶紧去那边尿,等会可就没有时间让你尿了!”

黄元御急忙去路边的树丛后面尿了一泡,见太监拿出了腰牌,给守门的军士看了。两个军士上前,检查了他的医箱,还把他周身从上到下摸了一遍,这才放他们进去。

进去之后,太监说:“你可别乱跑,跟着我,要是乱跑的话,一旦被抓住,可是要掉脑袋的!”

黄元御当然不敢乱走,紧跟着太监。就这样在红墙下转来转去,时不时的遇到巡逻的军士,检验他们的腰牌。

过了四道有军士把守的大红门,沿着高大的宫墙约摸走了半个时辰,这才到了一座大殿前。阳光照在大殿屋檐的黄色琉璃瓦上,反射出刺眼的金光。黄元御心里嘀咕:皇帝住的地方就是不一样,就像年画上神仙住的宫殿。

两人走到一人多高的石狮子旁边,太监对黄元御说道:“你在这里等着就行!”

黄元御看到太监走进去了,他以为不一会儿就会出来叫他,哪知这一等就等了一个多时辰,太监还没有出来。虽然有阳光照着,可北风吹得紧,他站在哪里,还是冷得难受,哆嗦个不停。

又过了半个时辰,里面陆陆续续有官员出来,黄元御看到那些官员的顶子,有的是蓝色的,有的是红色的,他听人说过,蓝色顶子那是蓝宝石,那是朝廷三品以上的官员,而红色的则是红珊瑚珠子和红宝石,那是二品以上的督抚将军和尚书。他见过刘大人的顶戴,就是红色珠子的。

那些朝廷大臣经过他面前的时候,望了他一眼,没人上前跟他说话。

终于,他在出来的那些大臣中看到了刘统勋,壮着胆子叫了一声“刘大人”。

刘统勋正在低头和两个官员说话呢,听到叫声后抬头,看到了黄元御,他上前问道:“你咋进宫了?”

黄元御便把太监和侍卫去找他,带他入宫的事情说了。刘统勋点了点头说:“俺向皇上举荐了你,想不到这么快就把你召来了。”他接着低声说:“替皇上看病,可比不得在乡野间,不但要尽力,还要懂得规矩,俺一时间也没法教你,总之多磕头就没错!”

说完之后,刘统勋就离开了。黄元御望着刘统勋的背影,牢牢记住了那句话“多磕头就没错”。

又过了一会,那个太监才从里面出来,走到黄元御面前说道:“黄先生,皇上召见您,跟我来吧。皇上吩咐了,黄先生是名医,当正面行四叩首,不必行君臣大礼!”

黄元御以为要进这座大殿,哪知太监领着他走向另一扇门,又在宫墙内转悠了一阵,过了四五道宫门,来到一座宫殿前。

太监站在门口低声喊:“山东名医黄元御觐见皇上!”

里面传来一个男人的声音:“宣!”

太监打起了门口的帘子,用手势示意黄元御进去。

黄元御知道要见皇上了,内心一阵紧张,额头上已经急出了汗,低着头躬身进去。进去后不敢抬头,直接跪在地上磕头,一边磕头一边说:“草民黄元御叩见圣上,万岁万岁万万岁!”

一连磕了七八个响头,才听到声音说:“起来吧!”

黄元御起了身,还是不敢抬头,退在了门边,躬着身子,随时准备着下跪磕头。

眼角的余光瞥见几个太监一阵忙碌,从帘子后面扯出了一根丝线来。黄元御看明白了,这是悬丝诊脉。他行医多年,即便为一些官员的内眷治病,也是当面诊断。这悬丝诊脉只在医书中出现过,不过原理相同,丝线系在手腕处,脉搏从丝线上传递过来,根据丝线的动静,判定病人的病情。

有太监搬过来一个马扎,让他坐下。他坐下之后,左手拉着丝线,右手三指搭在丝线上,仔细判断着从丝线那头传递过来的脉搏。

整个屋内静得连身后两个太监的呼吸都能听得到,黄元御憋住呼吸,闭上了眼睛,片刻后,他长吁一声,跪在地上连连磕头。

帘子后面传出一个威严的声音:“朕得的是什么病?”

原本着屋内就比外面暖和,黄元御已经急出了一身汗,他只顾磕头,回答道:“草民不敢说,怕掉脑袋!”

里面的声音说:“恕你无罪,说吧!”

黄元御这才大胆说道:“龙得凤脉,无药可医,恐怕不久于人世啊。”

里面的男人轻轻笑了几声,发出一阵咳嗽,这才说道:“果然是名医,有些本事,撤去帘子,让他给朕把脉!”

帘子撤去之后,那个声音说:“你起身让朕瞧瞧,不就是瞎了一只眼吗?吓不倒朕!”

黄元御爬起身,抬起头,见对面的龙榻上躺着一个四十岁左右的男子,旁边还有几个宫女和太监。男子的神色虽然有些倦怠,但一双眼睛却精光四射,夺人心魄。他不敢再看,连忙低下头。

龙榻上躺着的正是大清国的乾隆皇帝,乾隆看到黄元御之后,微笑着说:“工部的刘爱卿向朕举荐了你,说你是山东昌邑神医,既然是神医,定然有些本事,上前替朕看病吧!”

黄元御躬身走上前,正要下跪,听到皇上说:“赐座!”

太监把马扎拿了上来,皇上也伸出了手,搭在一个放了黄绢的小脉枕上,让黄元御把脉。黄元御坐下后,替皇上把着脉,依照皇上的初始脉象,浮而迟,只是偶感风寒,加上劳累一点而已,并不是什么大病。

他正在寻思:怎么连太医院的御医,都束手无策呢?

突然手上一紧,感觉一股洪流撞了过来,心中顿时大惊,怎么回事?

当即又开始紧张起来,眉头一皱,额头又见汗了。

皇上的病症,兼着浮洪二脉,若是在一般郎中眼中,这是奇症,但太医院的郎中,不至于把不出来啊?

皇上正值壮年,深居后宫,且后宫妃子颇多,身体阴精被消耗殆尽,使得机体正气亏损,这才是久病不愈的关键。

黄元御把完脉之后,跪下磕头道:“俺想看一看圣上以前吃的药方子,还有所用的药!”

一个太监得到旨意之后,快速出门,招了两个穿官袍的人进来,年纪大约摸六十多岁,手里拿着几张方子,跪下磕头之后,把方子递给了太监,太监又把方子递给了黄元御。年纪小的四五十岁,手里捧着一个木盘子,里面都是方子上的药。

黄元御看了之后,心里明白了,方子上虽说有治疗风寒的,大多数都是温补的药,这样的方子不要说在皇宫,就是在民间,那也治不了风寒。

他走到四五十岁的那个人面前,仔细检查了木盘里的药材,发现好两三味药均已生虫,而主药的黄连,用的不是川鄂地区的鸡爪连,而是安徽的黄连,在药性上打了折扣。

再者,方子上的用药量,似乎畏畏缩缩,每味药用量一到两钱,不敢大胆下药。

乾隆这时问:“黄郎中,朕患的这是什么病啊?”

黄元御跪下磕了几个头,说道:“圣上来万金之躯,承天地之气,只是操劳国事,偶感风寒而已,由于先前服药有误,导致阳虚火盛,如今是3分病毒,7分药毒。要治,得先去药毒,后去病毒……”

说到这里,他看到那个老头朝他狠狠瞪了一眼,心道:坏了,得罪人了。这两位跪着的,可都是太医院的郎中,他这么说,不是明摆着给他人难堪吗?

但是话已经说到这份上,稍有不慎就是人头落地,他索性豁出去了,接着说:“回圣上,草民擅于用偏方,只怕草民的偏方药,太医院那边没有,求皇上恩准草民自行出宫买药,然后亲手替圣上熬药,煎到一定火候,方保立见功效。”

乾隆皇帝治病心切,立即降旨按黄元御所说的去办。

一个太监和两名侍卫陪着黄元御出宫,离开皇宫之后,他才觉得肚子叽里咕噜的响,原来自天亮前被太监叫走,到现在已经过了晌午,粒米未进滴水未沾。在皇宫里的时候,由于太过紧张,也不觉得饿,一走出皇宫,精神放松下来,肚子就饿得难受,赶紧买了几个包子填了一下肚子。

想着那个求他治病的年轻人,肠胃就是这么熬坏的。

回到住处,他去医箱里找到真阿魏,割下一小块,又去街上的大药号买齐了药,还去桃源观烧香,拜了一下。他的方子看似很简单,头一张方子是祛毒的:鱼腥草四钱、金银花五钱、重楼三钱、黄芩三钱、白花蛇舌草三钱。共三副药。

这几味药都是祛毒排湿,理气护肝的。

第二张方子是才是治病的:桂枝(去皮)五钱、芍药四钱、生姜三片、大枣五个,甘草(炙)三钱。以阿魏和玉皇脂为药引。同样是三副药。

回到宫内,熬好了药,他小心翼翼地端到皇上面前,当着皇上的面喝下了半碗,等了一会儿之后,这才把把药上呈给皇上。

三天祛毒的药喝完,乾隆皇帝的咳嗽就减轻了许多,身体也没有之前的那么疲惫而倦怠。再喝治病的药,说也奇怪,当天晚上,乾隆皇帝就没有再咳嗽,睡觉的时候,还出了一身虚汗。

一连六天,黄元御每天到皇宫中熬药,亲自尝药之后,看着皇上喝下去。

只六天的时间,乾隆皇帝的病就好了,龙颜大悦,立马召见黄元御。

黄元御照例跪下磕头:“草民黄元御叩见圣上,万岁万岁万万岁!”

乾隆皇帝的心情一好,说话也很亲切:“听刘爱卿说,你因庸医误诊而渺了一目,至此攻读医书,终成大器,难得难得。朕看过你的方子,用药也很普通,只是药量上有所增加,而其中一味玉皇脂,究竟为何物呢?”

乾隆皇帝文治武功,他喝太医院那边的药,有时候也会查验方子,自己更是懂一些医理。

黄元御说道:“回圣上,因圣上是龙体,与常人不同,药量上自然多一些。圣上之前服药过多,体内有淤毒,所以前三天是祛毒,后三天是治病。圣上问玉皇脂究竟为何物,其实是观内玉皇大帝神像上的灰泥,说是灰泥,却与平常不一样,必须找到那种享受了百年以上香火的神像才行,神像受了百年以上的香火,有了灵气,才能配得上圣上的龙体。”

乾隆皇帝大喜,当下就提笔写了《妙悟岐黄》四个字,并下旨让黄元御入职太医院,从此,黄元御成为大清御医。