何为“男子气概”?何又为“有毒的男子气概”(toxic masculinity)?后者无疑是个极具冲击力的概念。它概括了部分男性身上的一些特质,却没有深挖其形成的原因。

直到如今,在世界的许多地方,男性依旧从小被灌输着“你要成为守护者”的理念——他们的身份应该是不屈的战士,以及一个家庭的经济支柱。在英国,针对男性的义务兵役制直到1960年才被废除。而女性,则在“成为相夫教子的贤妻良母”的标准下成长——人们只希望她们能迎合男性的需求、支持男性的工作。人们认为她们只需委身男性的“保护伞”下,为他们提供情感支持并从他们身上获得经济来源。不论她们是否参与工作,都是这样。

20世纪70年代,男性女性的悬殊地位开始受到动摇。这才有了渐渐深入人心的现代性别观念。

半个世纪以来,全世界女性奋力改变着她们的生活。其中一个结果,是她们对男性无偿索取情感奉献的正当性产生了质疑。有些女性选择暂时“罢工”,以求让男性意识到这一常常被忽视的付出。另一些女性,由于对情感回馈的缺失感到彻底的愤怒或心灰意冷,干脆中止了这项单方面的“奉献”。大多数男性对女性的需求总是视而不见,作为回应,传统上“男主外、女主内”的理论渐渐无人买账。

之后,女性在情感关系中逐渐懂得了正视自己的欲望和弱点。她们需要思考,长期以来贴在女性身上“不独立”、“粘人”的标签究竟来自哪里?这样的标签准确吗?如果事实果真如此,它的成因又是什么呢?这是否与她们在情感中未得到回应的需求有关?她们真的是在给男性强加难以回应的需求吗?

经济大环境的变化导致了更进一步的冲击。随着撒切尔政府及随后的几任英政府“去工业化”政策的推进,妇女为家庭的付出和在外的工作都得到了更广泛的认可。这使一部分男性失去了他们引以为傲的工作优势,却提升了女性由于“赚钱养家”而获得的尊重。传统的社会契约关系被动摇,于是,对于男性、女性的地位差异,养育孩子的责任所在,乃至有关男性气质和女性气质的旧观点都要全盘重做考虑。

家庭关系中的“互惠”,过去多指女性安慰、鼓励男性,而男性保护女性。不过如今这一说法与现实有了出入。事实是往往需要两个人都出去打拼,才能维持一个家庭的正常运作。

最初,在一部分人看来,这些巨大的变化是可控的。然而并没有人能给他们什么定数,事态又总是风云变幻。许多男性毫无预兆地丢了工作,被迫面临长时间的失业以及“阶级流动”的压力。女性的状况相比之前倒是有所好转,她们的教育更受重视,“女性赋权”也获得更多关注。可惜男孩的教育并没有获得突破性的发展——他们的“脆弱性”没有得到应有的重视和正视。

当然,这些变化并没有在全球范围内同步发生。阶级、种族、地域,都极大地影响着性别现状,过去是,现在更是。随着性别定义扩展,在性别平等的美好愿景之外,恐惧和敌对情绪也同样甚嚣尘上。

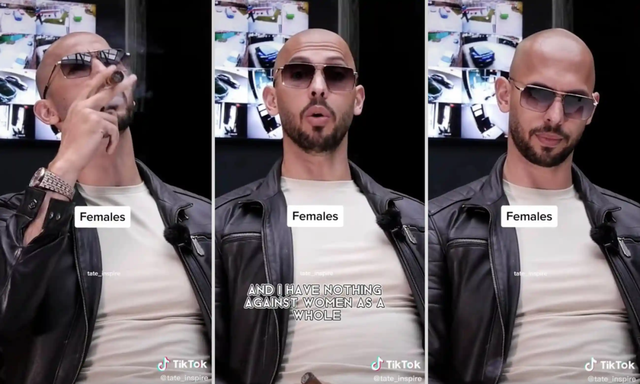

TikTok网红Andrew Tate近期因其“厌女”言论“出圈”。他直言“女性就应该呆在家里做家务带孩子”、“女人完全不会开车”、“女人只是男人的附属品”,引爆了舆论。

如果人们内心的脆弱感没有受到足够的了解、重视或没有得到正确的处理,那么这些积压已久的感受极可能会在之后以更尖锐的形式爆发。能够向自己和别人承认这种犹疑不安的感受,其本身就是一种强大的表现。囿于某种存在定义偏差的标签,可能带来焦虑乃至绝望的情绪。男孩们并没预想到成人后会遭受成长观念的崩塌:他们不再能简单地依靠女性的经济需求来获得安慰和体贴。女孩们也在更多地考虑经济和情感的平等互惠,而非如传统规训所言一般仅仅安于男性给她们的庇护。

“男孩就是男孩”(boys will be boys:用以表示男人的典型行为不会改变,一种为做事欠考虑的男孩开脱的说法)的思想观念并没有为“男子气概”注入新的内涵,或者让男性更全面地了解自己。相反,它让我们看到“男子气概”正步入一种新的大男子主义危机——警务系统甚至以此判性侵犯者无罪。

大男子主义并没有使女性因此畏手畏脚。不过它的蔓延将对于男性、女性、非二元性别和跨性别者都没有好处。我们是时候直视各自的弱点,开诚布公地谈论自己脆弱的一面——这会是“有毒的男子气概”的最好解药。