忘记历史的人有时会重蹈覆辙。“生成式人工智能”(generative AI)聊天程序ChatGPT近来可谓声名大噪,不过如果你记性不错、知道些往事,或许会对此有所警觉。

那是1966年1月,一个名叫“伊丽莎(Eliza)”的聊天程序问世。用今天的话来说,这是世界上首个聊天机器人。其创造者是麻省理工计算机科学家约瑟夫·魏岑鲍姆(Joseph Weizenbaum),他通过MAD-SLIP编程语言开发程序,意在说明人机之间的交流最终只是流于表面。该程序的界面上有一个输入框,用户可以输入内容和机器聊天。其中有一段命名为“医生(DOCTOR)”的脚本,展示了以卡尔·罗杰斯为代表的人本主义派心理治疗师会如何与患者沟通。(该程序取名自“伊丽莎·杜利特尔(Eliza Doolittle)”,萧伯纳戏剧《皮格马利翁》中操着一口东伦敦土腔的卖花女,后来被调教成谈吐优雅的窈窕淑女。)

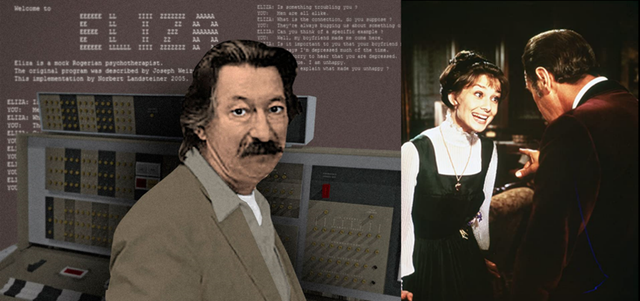

计算机科学家魏岑鲍姆与聊天机器人Eliza;语音学家与卖花女Eliza

该程序的原理:接收用户输入的内容,进行加工,产生回答。

假设你(像我一样)输入:“我对英国政治有些失望。”

Eliza:“你觉得来这儿聊天能让你不丧吗?”

我:“但愿如此。”

Eliza:“你的意思是,你因为某些原因希望如此?”

你大概明白这是怎么一回事儿了吧?也可以上masswerk.at/elizabot/亲自试试。

魏岑鲍姆编写该程序,他觉得机器固然可以模仿人类行为,但是这种模仿就像魔术师从礼帽里变出兔子一样,不过是一种说破不值钱的把戏。Eliza的小把戏没有什么好藏的,一看代码就能知道她的运行机制。让魏岑鲍姆吃惊的是,即使人们知道Eliza只不过是一个聊天程序,他们也还是认真对待。有一次,魏岑鲍姆的秘书因为正在和Eliza聊天,请他在房间外回避。Eliza彻彻底底地俘获了人们的心。(这也是我亲眼所见,一次大学开放日,我在电脑上运行了Eliza聊天机器人,人们排起长队“一睹芳容”,我不得不诱导聊天者离开才能给其他人说上话的机会。)

魏岑鲍姆关于Eliza的论文发表不久后,人们(包括一些精神科执业医生)开始议论纷纷。如果机器都能够做到陪患者聊天,那心理治疗师还有何用武之地?魏岑鲍姆对此感到震惊。现今人们对生成式人工智能趋之若鹜,教育家和艺术家同样感到震惊。某位评论员曾一针见血地指出:“患者和治疗师之间的关系,从根本上讲,是两个人的相遇。魏岑鲍姆执着于人际互动的重要性,他的话让人想起犹太哲学家马丁·布伯的‘我与你’之论。”如此说来,魏岑鲍姆不仅是一名杰出的计算机科学家,还是一位杰出的人文主义者。

人文主义的关怀使魏岑鲍姆义愤填膺,他一生反对“人工智能”技术决定论。他在1976年出版的《机器算力与人类理性》(Computer Power and Human Reason)中形成了自己的观点,成为人工智能圈里的硬茬。该书与诺伯特·维纳(美国应用数学家、控制论创始人)所著《人有人的用处》(The Human Use of Human Beings)共同表达了二人作为科技界业内人士对“万物皆可自动化”的人类进程持保留意见。

风靡一时的ChatGPT让人想起Eliza的魔力——人们即使知道聊天机器人的原理,仍然觉得它很神奇,不论它是著名研究员蒂姆尼特·格布鲁(Timnit Gebru)口中“随机回答的鹦鹉”,还是诺姆·乔姆斯基(美国语言学家、哲学家)口中的“高科技剽窃”机器。但事实上人们对ChatGPT知之甚少,既不知道训练其底层语言模型的过程排放了多少二氧化碳,也不知道用户和ChatGPT热聊会产生多少碳足迹。又或许,ChatGPT之所以能够存续,是因为其擅自盗用数百万人恰好存放在网络空间的创作?这些工具背后的商业模式是什么?这样的问题还有很多,但我们都不知道答案。

魏岑鲍姆曾在课上指出,我们和此类技术的交互,正如浮士德与魔鬼进行的交易,双方“互惠互利”:魔鬼得到了人类的灵魂,人类得到了娱乐。有时,这样的交易对人类是有利的;但当人们意识到弊害,一切将为时已晚。生成式人工智能想和人类做这样的交易,我们会接受吗?

用户90xxx07

昆仓万维官微:今年发布中国版Chat GPT。明天一字版涨停。

用户10xxx19

没什么丢人的,现实中认识的烂人越多,就越喜欢假人,希望早日与春水堂合作[呲牙笑]

匆匆过客

不吹区块链和元宇宙了吗?