不管是在古代,还是在现代,诗歌始终都是我们生活当中必不可少的一种“调味剂”。它就如同那能为菜肴增添别样滋味的调料一般,融入到我们生活的方方面面,让我们的生活变得更加丰富多彩,充满韵味呢。

在诗歌当中,我们是能够收获不少东西的呢。一方面呢,我们可以借此去了解到从古至今的诸多典故哦,那些典故就像是一扇扇通往过去的小窗,让我们能窥探到不同时代的故事与风情。另一方面呢,还能从中欣赏到文字的精妙以及韵律的美妙,那优美的文字组合起来,仿佛是跳动的音符,再配上和谐的韵律,读起来真的是朗朗上口,韵味无穷呢。总之,诗歌对于我们了解典故以及感受文字和韵律之美,有着很大的作用哟。

在历史的长河之中,无论是那些富有才情、留下诸多佳作的文人墨客,还是身处高位、掌握着权势的王侯将相,亦或是普普通通、过着平凡日子的贫民百姓,他们都能够在诗歌这片独特的天地里,寻觅到属于自己的精神寄托。诗歌就像是一座能容纳所有人的精神家园,不管你有着怎样的身份地位,都能在这里找到慰藉心灵、安放情感的角落呢。

要知道,哪怕是处在至高无上地位的皇帝,那也是会受到诗歌的触动和感染。而且呢,不少皇帝还亲自留下了一两首诗歌呢,这些诗歌得以在后世流传开来,供后人去品读、去了解。

那么在这些皇帝当中,到底是哪些皇帝对诗歌最为喜爱呢?而且,他们又各自留下了什么样的优秀诗作呢?

乾隆:笔耕不辍

当我们提及乾隆的时候,常常就会联想到康乾盛世呢。那可是清朝一段颇为繁荣昌盛的时期,在历史上有着重要的地位。而且呢,还会不由自主地想到和珅、纪晓岚等这些大臣,脑海中浮现出他们在朝堂之上发生的那些有趣的事儿。

不过呢,乾隆皇帝有件事还是挺值得一说的,那就是他附庸风雅这件事儿。虽说“附庸风雅”听着好像有点略带调侃的意味,但在乾隆这儿,还真有不少相关的情况呢。他在文化艺术等方面确实表现出了一种喜好并积极参与的姿态,所以说这件事也算是他身上一个比较有特点、值得去说一说的方面啦。

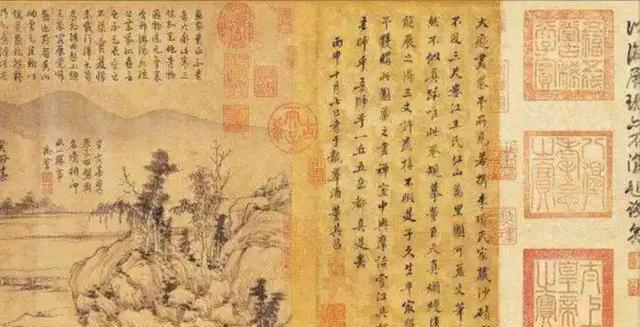

雍正皇帝给人的感觉似乎有些“了无生趣”,而与之相比,乾隆皇帝可就大不一样啦,他对各种各样的事情都怀有浓厚的兴趣,都想要去玩一玩、试一试呢。就拿收藏来说吧,乾隆特别热衷于收藏那些珍贵的名画古籍,在他眼中,这些可都是极具价值的宝贝。而且,他还喜欢刻制各种各样的印章,通过这种方式来留下属于自己的独特印记呢。

他有着在古画上无限制盖章的行为,而这一做法,是遭到了不少后世学者的贬低的。

要知道,正是因为他给那些古画盖了章,才让这些古画能够留存下来呢。这么来看的话,虽说他可能之前有过一些不太妥当的地方,但就凭这让古画得以保存的功劳,也差不多能和之前的过错相互抵消了。

与其他事情相比的话,他去作诗这件事倒也能算得上是一件挺有意思的趣事呢。

他平日里没什么特别的事情可做,每天都比较清闲。或许是为了打发时间吧,他养成了一个习惯,那就是每天都要写上一两首诗。就因为他写诗的频率挺高,而且在诗歌创作方面也颇有一定的造诣,所以啊,都有人称他为清代的“诗圣”呢。

不管写得是好还是坏,全都得安排宫人把它抄录下来。也就是说,不论所写的内容质量究竟如何,都要让宫里负责抄录事宜的人员把它完整地抄录好留存呢。

乾隆皇帝这一生,总共写下了多达四万首诗呢。不管这些诗写得质量如何,是好是坏,统统都被留存了下来。

也许在别的朝代也有诗人能够创作出数量众多的诗作,但是呢,由于当时并没有人去对这些诗作进行详细的记录留存,所以,其中的绝大部分都没能流传下来,最终失传了呢。

乾隆一生创作了大量的诗词,而且大部分都得以留存下来了。不过呢,仔细去看这些诗词就会发现,其中有很大一部分存在着明显的不足。要么就是在创作的时候只是一味地堆砌辞藻,单纯地把华丽的词汇罗列在一起,缺乏真正的内涵和情感表达;要么就是写得太过平铺直叙,就像记流水账一样,平淡无奇,很难让人从中感受到那种独特的韵味和深刻的意境。所以啊,真正能够经得起人们反复去品鉴、去琢磨,并且越品越有味道的诗词,那真的是少之又少。

然而,在他所创作的诗词里面,存在着这样一首,其风格颇为独特呢。

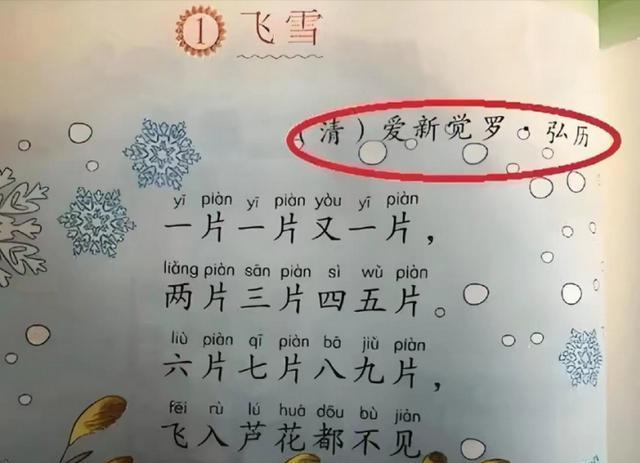

有这样一首诗,它的名字叫做《飞雪》,其内容可以说是相当简单易懂。诗的前两句是这么写的:先是“一片一片又一片”,接着便是“两片三片四五片”,就这么几句,把数量逐步递增的那种感觉简单地描绘了出来。

第三句说的是“六片七片八九片”,其实它也是在出谜语呢。就这样一直到最后一句出现,也就是“飞入芦花都不见”,这个时候啊,子联想到原来前面说的这些是在讲雪。

诗词的结构是很简单的,而且也不存在复杂的隐喻哦。这样的特点使得它特别适合小学生去阅读呢。

基于这样的情况,这首诗被编选收录进了小学课本里面。

大家都知道乾隆皇帝一生写了多达四万首诗呢。不过,在历史上还有另外一位皇帝哦,他和乾隆可大不一样,一生仅仅写了两首诗,但这两首诗的厉害之处就在于它们都能够流传千古。你们有人知道这位皇帝是谁吗?

刘邦:意气风发

在历史的长河之中,有不少皇帝都擅长写词作诗呢。就拿唐后主李煜来说吧,他在诗词方面所达到的境界那可是相当高,其造诣甚至比许多专门从事诗词创作的文人墨客还要厉害呢。

宋徽宗在诗词笔墨方面确实很有造诣,他的诗词写得颇具韵味,笔墨功夫也相当不错,比如他的书法自成一体,有着独特的风格。然而,要知道他可是皇帝,皇帝最主要的职责应当是治理好国家,让百姓安居乐业,处理好各种政务,将国家发展得繁荣昌盛才对。可宋徽宗呢,他把过多的精力都放在了诗词、书法、绘画这些文艺之事上,反倒忽视了身为皇帝真正该做的那些重要事情,这就好比是丢了西瓜捡芝麻,属于本末倒置的情况,实在算不上是一个能做好皇帝这份工作的好榜样呢。

在古代的时候,能够亲自率领军队去征战四方、开疆拓土,同时又具备相当高的文学素养,能够挥毫泼墨、留下诸多笔墨佳作的帝王,那数量可是非常少的,真的可以说是屈指可数呢。

大家知道曹操吧,他可是一位极具才能的人物呢。要是他当时能够迈出那一步,登上皇帝的宝座,按照他所展现出来的文治和武功来看,那是很有可能在众多帝王当中名列前茅的哦。然而呢,挺可惜的是,一直到他生命终结离开人世,他始终都只是担任丞相这个职位,并没有真正称帝。

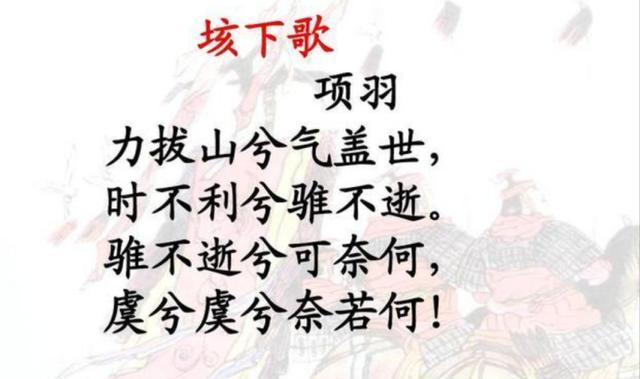

我们再把目光往前放一放,楚霸王项羽所写的《垓下歌》那可是相当经典的呢。话说当时的情况,项羽被韩信和刘邦带领着的足足三十万大军给围困在了垓下这个地方。就在这样的困境之下,项羽写下了这首能够流传千古的诗词哦。

大家都知道,《史记》里面是把楚霸王和帝王放在一起记载的呢。不过呢,要是从非常严格的意义上去界定,楚霸王其实并不能算是真正的帝王哦。

令人意想不到的是,和他针锋相对的死对手汉高祖刘邦,居然写下了两首诗词,并且凭借这两首诗词而名垂千古呢。

在那个时候,刘邦才刚刚把天下给夺取到手呢。他心里原本想着,这下可好了,能在长安舒舒服服地享受一下清闲的日子啦。可哪能想到,之前在他手底下当战将的英布,居然毫无征兆地就起兵造反了。这可真是给刘邦来了个措手不及,原本的安逸计划一下子就被打乱了呢。

不少人都难以理解,在汉朝初期的时候,为何会出现那么多诸侯起来造反的情况呢。

在历史上存在这样的情况,有一部分诸侯之所以结局不太好,是因为他们的功劳实在太大,甚至盖过了君主。就拿韩信来说吧,大家都知道楚汉相争时期,项羽是极为强大的对手,可韩信却有着非凡的军事才能,在击败项羽的诸多战役中,他发挥了极为关键的作用。可以说,在最终能够成功击败项羽这件事上,韩信所立下的功劳差不多能占到八成呢,由此也能看出他的功绩是何等的卓著了。

另外有一部分人呢,他们原本并不是一开始就跟着刘邦一同起兵的。是在楚汉展开争霸的这个阶段,经过权衡考量之后,才选择了加入汉军这边的阵营哦。

在成功夺取天下之后,那些人对于刘邦的忠诚度就变得没那么高了呢。相应地,刘邦对他们其实也不怎么信任啦,双方之间的这种关系,在夺取天下这个大事件完成后,就呈现出了这样一种彼此不太放心、信任程度不高的状态哟。

由于彼此之间充满了猜忌,这种猜忌不断蔓延、加深,使得他们内心惶惶不安,觉得已经没有了别的更好的选择,于是,在这样一种无奈又紧张的状况下,他们最终只好选择起兵造反这条路了。

英布属于那种在局势变化中不断改变依附对象的情况,也就是所说的第二类。在秦末的时候,各地纷纷起兵造反,英布也参与其中。一开始呢,他是依附在项羽的麾下,跟着项羽一起行动。然而随着局势的发展,刘邦这边的势力逐渐兴起,势头越来越猛。这时候英布见风使舵,觉得刘邦这边更有前途,于是便又转而依附到汉军这边来了。

大家看啊,英布之所以起兵造反,那其实是在情理之中的事儿呢。他这一反,那阵仗可不小。面对这样大规模的叛乱,刘邦呢,就想着得赶紧把它给镇压下去,思来想去,最后决定亲自率领军队出征去平息这场叛乱呢。

刘邦亲自率领汉军出征作战,在他的带领之下,汉军将士们个个斗志昂扬、作战极其勇猛。面对叛军,汉军凭借着强大的战斗力迅速展开攻势,没过多久便成功将叛军击败。完成此次平叛任务后,刘邦便率领着大军浩浩荡荡地班师回朝了。

话说刘邦在返回长安的行程之中,恰好途经沛县这处自己的老家所在之地。到了这儿,刘邦兴致颇高,于是便吩咐下去大摆宴席,要好好地招待一番那些曾经的旧日好友们,大家齐聚一堂,热闹非凡。

在那场热热闹闹的宴席之上,他坐在那儿,思绪一下子就飘远了,不由自主地想起了自己曾经那满是坎坷的过去呢。曾经经历过的那些艰难困苦、挫折磨难,一桩桩、一件件都在脑海里浮现出来。可再瞅瞅当下的自己,那可真是意气风发的状态呢,和过去形成了鲜明的对比。这么一回想、一打量,他的心里,就不禁泛起了一阵唏嘘之情。

当下立刻就有了感触,借着那几分醉意,放声高歌起来:“大风起兮云飞扬,威加海内兮归……”

就这样,这首《大风歌》诞生了。在往后的日子里,有不少人在取得了巨大的功绩,获得了显赫的名声之时,就会把这首诗拿出来引用一番呢。他们借助这首诗来描绘自己当时那种春风得意、风光无限的情境。

在那个特定的时候,刘邦满心都是壮志豪情,情绪可谓是汹涌澎湃的呢。然而,当我们把目光聚焦到他的第二首诗的时候,就会发现,那其中所展现出来的心境,却是和之前大不一样了……

刘邦:暮年无力

在成功平定了天下的叛乱之后,刘邦通过一系列的经历察觉到了一个颇为棘手的状况。那就是不管他采取何种方式去分封那些异姓的诸侯,只要时间不断向前推移,慢慢发展下去,就总会不可避免地引发新的叛乱情况出现。

在那样的形势下,他做出了一个重要的决定,和众人共同立下了著名的白马之盟。这个盟誓有着明确的约定内容,那就是从今往后,不会再去设立那些与皇族不同姓氏的人担任王侯之位。通过这样的盟誓,来对未来的相关情况作出一种约束和规范呢。

自那以后,汉朝的天下总算是安稳了下来,刘邦呢,也由此得以享受了一阵子安宁平静的时光呢。

真的是没料到,原本以为外面那些纷纷扰扰的事情少了,就能清净些了呢。可谁能想到啊,这外面的麻烦事儿是少了,结果深宫后院里头的那些纷争却冒了出来,一下子就显现出来了,还真是让人挺意外的呢。

吕雉的个性比较强势,再加上随着岁月流逝,她已年老色衰。在这样的情况下,刘邦对她的宠爱渐渐减少,反而是戚夫人更得刘邦的欢心与宠爱。

不但如此,他还察觉到一个情况呢。就是在吕雉的教导之下,太子刘盈呈现出一种状态,那就是有点太过懦弱啦。平常不管做什么事情,他都不敢去和吕雉有什么顶撞的行为呢。

像这样的太子,其表现和特质如此这般,真的很难想象日后他能够称职地担当起皇帝这一重任。毕竟皇帝需要具备诸多优秀的品质、卓越的才能以及深远的谋略等,可就目前太子的情况来看,实在是让人对他未来能否做好皇帝这件事,充满了担忧与疑虑呢。

要知道,吕雉和自己的年龄可是相差了十几岁。这就不禁让人担忧起来,万一哪天自己先一步离世了,那朝堂之上的局势可就难说了,说不定就会完全落入吕氏一族的掌控之中呢。

刘邦心里是越发地担忧起来,他不由得把目光投向了自己和戚夫人生的那个儿子。这孩子,性格特别开朗,整天都是一副朝气蓬勃的模样,脸上时常洋溢着灿烂的笑容呢。而且,他还十分聪明伶俐,脑子转得可快啦,不管遇到什么事儿,都能快速地做出反应,想出应对的办法。更重要的是,这孩子很有主见,对于各种事情,都有着自己独立的看法和判断,不会轻易地随波逐流,人云亦云呢。

他察觉到小儿子刘如意在诸多方面与自己颇为相像,随着这种感觉不断加深,渐渐地,在他内心之中萌生出了一个念头,那就是想要把原来所立的太子给更换掉,让小儿子刘如意来担当太子之位。

吕雉在察觉到这件事情之后,立刻就把张良找了过来,目的是想要从张良那里得到应对这件事的计策。她深知张良足智多谋,遇到这样的情况,第一时间就想到让张良帮忙出谋划策,以便能妥善地处理好这件已经被她察觉到的事情呢。

张良出了个主意,之后呢,吕雉就按照这个主意,把四位很有贤能的人给请了过来,让他们去辅佐自己的儿子。而且,吕雉还做了另外一件事,她设法让朝廷里的那些大臣们都为刘盈说些好话呢。

要知道,这四位贤士那可都是了不得的人物,堪称是天下的“圣人”呢,就连刘邦都不敢轻易去招惹他们。

当群臣纷纷呈上谏言,力劝刘邦不要改立太子的时候,刘邦即便心里可能有别样的想法,可在这种情况下,他也实在没办法强行去推行改立太子这件事。毕竟那么多臣子都站出来表达反对意见了,他要是强行而为,势必会引发诸多问题,所以也只能暂且搁置改立太子的念头了。

戚夫人因为这件事心里十分不开心,这件事的发生使得戚夫人的情绪变得很低落呢,总之就是这件事让戚夫人挺闹心的,她满心的不愉快都是由这件事引发的哟。

曾经在一次跳舞的场合当中,她满脸忧色地对刘邦诉说着内心的担忧。她说道:“您瞧瞧吕雉啊,那可是个心狠手辣的人呐。之前就有那么多的功臣都被她给杀害了。要是以后大王您有个什么万一,早早地就离世了,那吕雉这个妇人,肯定不会轻易放过我们母子俩的,到时候可怎么办才好呢。”

要知道,刘邦其实老早就已经想到这事儿了。可当时的情况是,满朝的那些文武大臣呢,全都站在了刘盈那一边。面对这样的局面,刘邦就算心里头有想法,有盘算,可也实在是没办法去改变什么啦,只能干着急。

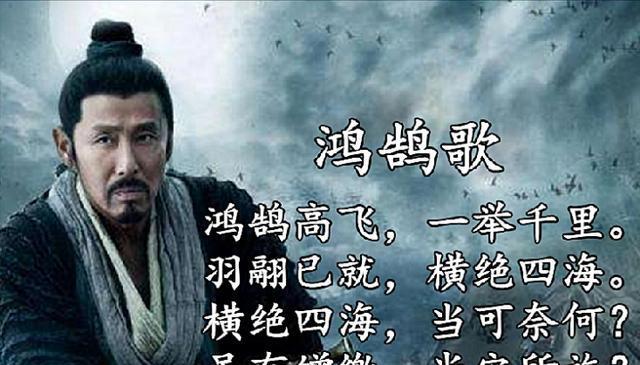

在这种情况下,他取来乐器,随后提高了嗓音开始吟唱起来,唱词是这样的:“那鸿鹄振翅高飞,一下子就能翱翔千里之遥……它纵横跨越四海,面对这样的情形,又能怎么样呢……”

这首诗所表达的含义是:太子刘盈已然到了势力逐渐壮大、发展态势良好的阶段,就如同那身姿矫健的鸿鹄一般,张开它那宽阔有力的翅膀,向着高远的天空飞去,自由自在地在四海之上翱翔呢。

如今的它,已然能够在四海之内尽情遨游了,而且身边还有众多的百官对其表示拥护呢。在这样的情况下,任何人都拿它没办法,根本就奈何不得它。

即便我如今已然手握帝王所拥有的至高无上的权力,可在改立太子这件事情上,却依旧是无能为力,没办法去进行变更。要知道,这帝王之权看似能掌控诸多事务,可涉及到立储这般重大且关乎王朝传承的关键之事,也存在着诸多制约因素,所以哪怕我处在这权力的巅峰,也还是无法去改立太子呐。

当下我们所看到的影视剧中呈现出来的刘邦,给人的感觉更像是个“市井之徒”呢。他整体的形象看上去就是那种吊儿郎当的样子,而且说话的时候言辞相当粗鲁,完全没有那种帝王该有的风范和气质。

要知道,在历史的长河当中,真实的刘邦可并非大家想象中那样没什么文化哦。事实上呢,他有着相当不错的文化素养呢。就拿他随手创作的两首诗来说吧,这两首诗的水准颇高,凭借着它们,刘邦就足以在历史上留下自己浓墨重彩的一笔,得以名留青史啦。

您瞧瞧这事儿,还真挺有意思的呢。要说这天赋啊,人与人之间的差距有时候可真是明显得很呐。就拿乾隆皇帝来说吧,他那可是写了一辈子的诗,数量多得惊人,足足有四万首呢。可您猜怎么着?这么多诗里头,就只有一首能被大家记住。再看看刘邦呢,他和乾隆可就大不一样啦。刘邦就写了两首诗而已,数量上可比乾隆少太多太多啦。但就是这仅仅两首诗,却都成为了经典之作呢。您说,这是不是挺让人感叹天赋差距的。