上周门诊的时候有一个结友问我,既然我说楔切已经可以做到很少伤害了,那是不是意味着如果一次手术结束后再出现新的结节,这样“肺部反复被侵袭”的困境,是否可以通过手术进行切除这样的“循环”,保证肺的安全和健康?

答案是否定的,因为哪怕最小伤害的楔切手术,切除“小号”的原位癌病灶,也要切除一定量的肺组织(例如病灶是8mm最大径,加上左右各5mm以上的切缘,那最少也要切掉20—30mm宽的肺组织),每一次切除对于肺部都是有影响的(精准楔型切除可能损失5%~8%的肺功能)。

我觉得这个问题很有代表性,因为这样的问题是现代医学面临的一个重要课题——当肺部存在反复手术的可能性的时候,如何找准手术收益和生存质量的平衡点?所以今天我结友这位结友的提问来给大家展开说说。

肺部有一定的容错率

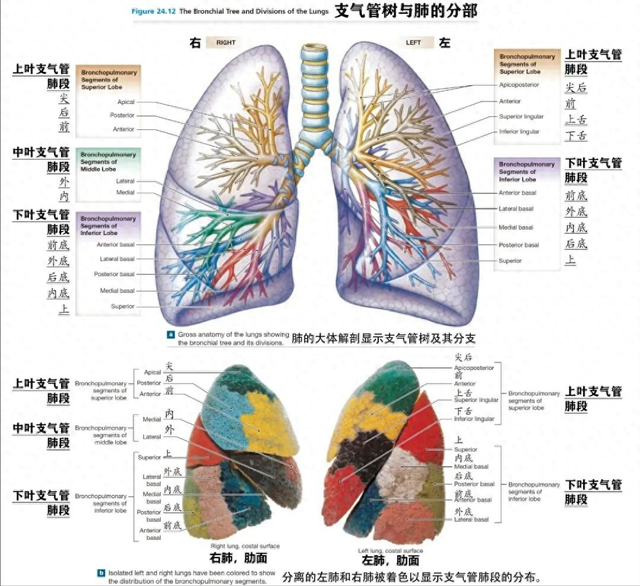

肺部有一定的容错率人类是可以算得上非常有“特色的机器”,每一叶肺都有着独立的支气管、血管和淋巴管,它们相互协作,共同完成氧气的摄取和二氧化碳的排出,为身体的各个器官和组织源源不断地输送生命所需的氧气。在身体某一器官“技能”不足以满足生存需要的时候,人体会自动调整,利用同器官“性能”代偿的方式保证人类基本需求。

比如人体双肺共有5片肺叶(左二右三),为了代偿两片肺叶数量的差距,左肺单叶体积是明显大于右肺。曾经看过一个临床数据,一位安徽肺鳞癌病人因肺叶切除少了近1/4的肺组织,但是剩余肺组织进行了较好的代偿,这位病人在静息情况下血氧饱和度仍能维持在健康状态(95%以上)。

但是肺部代偿能力是有限的,不可能无限制地“割”下去。根据相关科研和临床结果,当总切除量超过55%时,患者6分钟步行距离会下降40%,最大通气量衰减52%,理论上人体最多可以耐受切掉三叶肺,也就是损失3/5的肺功能。这意味着生存可以保证,但是生活质量有着非常大的差异。

再次手术的考量

再次手术的考量如第一次治疗一段时间后,出现新的结节且已经到了需要手术治疗的(或者在第一次诊疗时没有一网打尽所有高危结节),那么除了病灶本身和常规的参考因素外,还有什么重要的肺部“考量”需要注意。

考量一:剩余肺功能。这是一个绕不开的金标准,常规临床会参考肺功能检测仪上的第一秒用力呼气量(Forced Expiratory Volume in one second,FEV1)评估肺部的通气功能,即最大吸气后,第一秒内能用力呼出的气体量。健康男性FEV1约3.5—4.5升,健康女性约2.5—3.5升。如FEV1>2升代表肺部功能较好,可耐受亚肺叶及以上的手术(包括肺叶切除);FEV1>1.5升代表肺功能相对较弱,可耐受亚肺叶手术;如果FEV1<1升则代表肺功能不健全,需要考虑更保守的治疗方案。

注:术前应通过肺功能测试实际包含项目较多,初步评估会测量第一秒用力呼气量(FEV1)和肺一氧化碳弥散量(DLco),如果FEV1和DLco均大于预测值的80%,则认为患者适合进行手术,且手术风险较低。如FEV1或DLco低于预测值的80%则会进行进阶评估,包括但不限于最大摄氧量(VO2 max),如VO2 max低于35%预测值或低于10 ml/kg/min,则手术风险较高。

考量二:上次手术切除的肺组织量。在常规肺结节的手术中,大部分采用的是亚肺叶切除(肺楔型切除或者肺段切除),通常这样的情况下影响较小。第二次手术不在同侧,问题相对简单,只需考虑的是剩余肺功能,还需对切除范围进行更为严格的评估,保证在安全的前提下尽可能的一网打尽。如果两次手术都在同一侧,则需要考虑可能更加精细(因经历过手术的肺部可能存在一定旋转或位移,需要进行精准的三维重建和精准导航,将各组织相关位置控制在1mm内,避免手术出现不必要的损伤)。

再次手术的难点

再次手术的难点再次手术也有一些难点是医生需要仔细斟酌和考量的,那就是手术后可能存在的胸腔粘连。因为每一次手术对于人体都是创伤,上次切除的部分可能存在疤痕粘黏等情况。在临床中发现,术后三个月内出现的粘黏多为纤维素性粘黏,容易分离;6个月以上的粘黏就可能出现血管型粘黏,分离的时候造成出血风险大大增加;而2年以上就属于陈旧性粘连,需要更加需要仔细分离后才能继续操作。这样的情况也导致了再次手术花费的时间和并发症也有着明显上升。

综上所述,随着现代医学的不断进步,手术理念、方式、设备、标准和相关评估方法都越来越系统化和标准化。面对反复发作的肺结节,现代医学正在突破“切与不切”的二元对立。哪怕面临着胸腔粘连的挑战,只需全面、精准、个体化的评估肺部基础情况和上次手术情况,合理地制定更加细致、精准和个体化的考虑和应对方案,多次手术早已并非技术难题。

在我看来,多次手术的重点应是医生该如何考量,一次手术“解决麻烦”,利用最小的代价去实现更长远的目标,如何在“微小”伤害的情况下去实现最好的未来。最大程度保护肺功能的情况下一网打尽所有高危结节才是正确的应对之法。

注:部分配图来自于《Human Anatomy by Frederic H. Martini, Robert B. Tallitsch,Judi L. Nath 》