2015年4月1日,一则重磅新闻引爆中美两国——诺奖得主杨振宁放弃美国国籍,选择落叶归根回归中国公民身份。

消息一经公布,便引发了国内外的广泛关注。

这位世界顶尖的物理学家、诺贝尔奖得主的回归,意味着未来中国的物理科研事业将迎来一大助力。

杨振宁的回归受到国人空前欢迎,但也有一些心怀叵测之人怀疑,中国究竟向杨振宁开出了多少天价的年薪,才将一位享誉全球的科学家请回中国?

对此,只要稍加了解杨振宁的工作和生平就会发现,天价回国的说法完全是无稽之谈,而这位老人的伟大之处远不止于他的学术成就

首位华裔诺奖得主

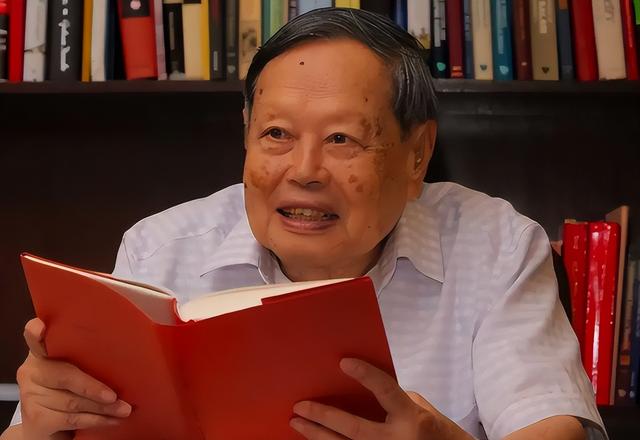

首位华裔诺奖得主杨振宁的一生,完全可以与“传奇”二字挂钩。

杨振宁1922年出生于合肥一个书香世家,他的父亲杨武之是中国近代著名的数学家,母亲则是合肥名门之后。

在这样的家庭环境中,杨振宁从小就展露出对知识的渴求和对科学的浓厚兴趣。

他在合肥度过了童年时光,后来随家人迁居北京。

在北京,他进入崇德中学就读,并在1938年考入了国立西南联合大学。

当时正值抗战时期,西南联大是北京大学、清华大学和南开大学联合成立的临时大学,聚集了一批顶尖学者。

在这里,杨振宁接受了严格的学术训练,并开始对物理学产生浓厚兴趣。

西南联大的岁月不仅塑造了他的学术根基,也培养了他坚韧不拔的性格。

1945年,杨振宁赴美留学。

那一年,杨振宁和一批中国学子共同登上开往大洋彼岸的轮渡,只是谁都没想到,这一走竟会成就一名未来的诺奖得主。

杨振宁在芝加哥大学师从著名物理学家爱德华·特勒,特勒是氢弹之父,同时也是杨振宁学术道路上的重要导师。

在芝加哥大学期间,杨振宁完成了博士学位,并开始了他在物理学领域的研究生涯。

这段时期的学术环境充满了活力和竞争,杨振宁在与同侪的交流中不断成长。

他回忆起那段时光时曾说:“芝加哥大学的氛围让我明白,科学不是一个人的独奏,而是集体的交响乐。”

1957年是杨振宁人生的转折点。

这一年,他与李政道提出了“宇称不守恒”的理论,并因此共同获得了诺贝尔物理学奖。

这一发现彻底改变了人们对基本粒子对称性的认知,并为现代物理学的发展开辟了新的方向。

在获奖之前,杨振宁已经在物理学界崭露头角。

他与李政道的合作堪称科学史上的经典。

两人在研究过程中不断探讨、争论,甚至因为意见分歧而争得面红耳赤。

但正是这种坚持与合作精神,让他们最终取得了成功。

当瑞典皇家科学院宣布他们获奖的消息时,整个物理学界为之震动。

尽管杨振宁在美国取得了巨大的成功,并在那里建立了自己的事业和家庭,但他心中始终牵挂着祖国。

在他看来,无论身处何地,自己都是一个中国人。

于是在2015年,他选择放弃美国国籍,并在两年后正式回归祖国。

这一决定引发了国内外的广泛关注和热议。

许多人好奇,作为一位享有盛誉的诺奖科学家,他在中国将享受到何种待遇?工资又有多少?

杨振宁年薪多少?

杨振宁年薪多少?杨振宁的收入来源和生活待遇一直是公众关注的焦点之一,尤其是在他恢复中国国籍后,外界对他的生活状态和经济状况更加好奇。

他本人很少对外公开谈论这些细节,但通过一些公开资料和媒体报道,可以大致勾勒出杨振宁的收入构成以及他在不同场合的待遇情况。

杨振宁的收入主要来源于以下几个方面:学术讲座和演讲报酬、著作与版权收入、诺贝尔奖奖金、基金会和科研机构的支持以及其他荣誉和奖项带来的酬劳。

作为一位世界级的科学家,杨振宁常年受邀在全球各地的大学和科研机构发表演讲。

他的演讲内容通常围绕物理学前沿问题、科学史以及科学与社会的关系展开,既具有学术深度又通俗易懂。

这些讲座不仅为他赢得了广泛的赞誉,也为他带来了一定的经济收入。

据知情人士透露,杨振宁每次学术讲座的报酬大约在5000到1万美元之间。

这个数字听起来似乎并不算特别高,但考虑到他的演讲频率以及全球范围内的邀请数量,累积起来的收入仍然相当可观。

例如,在美国的知名大学如哈佛大学、麻省理工学院以及欧洲的剑桥大学、牛津大学等地,杨振宁每年都会接受多次邀请。

此外,在中国国内的高校如清华大学、北京大学等,他也经常参与学术活动。

除了学术讲座,杨振宁还曾参与过一些科普性质的综艺节目和电视节目。

在中国的《开讲啦》《百家讲坛》等节目中,他的出场费通常在数万元人民币左右。

同时,著作和版权也是杨振宁的一大收入来源。

杨振宁一生著述颇丰,他的著作不仅在学术界享有盛誉,在普通读者中也具有一定的影响力。其代表作包括《基本粒子物理学》《物理学中的对称性原理》《杨振宁论文选集》等。

这些书籍不仅内容深刻,语言通俗易懂,因此在市场上也有不错的销售成绩。

据出版商透露,杨振宁的著作每本平均销量在数万册左右。

虽然相比畅销书来说不算特别高,但考虑到物理学专业书籍的受众群体有限,这样的成绩已经非常难得。

更重要的是,杨振宁的著作版权收入并非一次性获取,而是随着书籍的再版和销售持续产生收益。

例如,《物理学中的对称性原理》自1967年首次出版以来,已经多次再版,版权收入累计相当可观。

此外,杨振宁还经常为学术期刊和科普杂志撰写文章。

这些文章不仅为他带来了稿费收入,也进一步巩固了他在物理学领域的权威地位。

可以说,杨振宁的著作和文章是他收入的重要来源之一。

当然,通过发表学术理论获奖,从而拿到奖金,对杨振宁而言更是家常便饭。

1957年,杨振宁与李政道因提出“宇称不守恒”理论共同获得了诺贝尔物理学奖。

当时的奖金总额为3万美元(约合现在的300万美元)。

除了诺贝尔奖外,杨振宁还获得了许多其他荣誉和奖项。

例如,他曾获得美国国家科学奖章、英国皇家学会会员称号等。

这些荣誉不仅提升了他的学术声誉,也带来了一定的经济回报。

在获得美国国家科学奖章时,他收到了一笔奖金;而在成为英国皇家学会会员后,他也获得了相应的津贴。

这些奖金和津贴虽然金额不大,但却是对他学术成就的一种肯定。

与此同时,杨振宁长期以来还担任了多个基金会和科研机构的顾问或名誉职位。

各大机构通常会为其提供一定的津贴或报酬。

国内的清华大学、香港中文大学,国外的纽约州立大学石溪分校、国际数学与物理交叉科学研究中心,他都以物理学教授或者顾问的职位参与过,这些职位也为他带来了稳定的收入。

这些院校和科研机构不仅为杨振宁提供了经济支持,也为他的科研工作提供了便利条件。

在石溪分校期间,他得到了学校提供的实验室、研究团队和科研经费支持。

可以看出,杨振宁的收入方式非常多种多样,年薪统计也相当复杂。

但可以确定的两件事情是,首先:作为全球最顶尖的科学家,杨振宁获取的经济报酬必然十分可观,他也绝对配得上这些酬劳。

其次:自始至终杨振宁都没有将财富看的太重,他有着极其朴素的财富价值观。

朴素生活彰显伟大

朴素生活彰显伟大杨振宁的一生可以用“朴素”二字来形容。

作为一名享誉全球的诺贝尔奖得主,他不仅在学术上取得了卓越成就,在个人生活和财富观念上也展现出了令人敬佩的节俭与无私。

他的财富观不仅体现在对物质生活的简单追求上,更表现在他对社会公益事业的慷慨投入。

杨振宁用实际行动诠释了“淡泊名利”的真正含义,这一点从他年轻时期的生活就能体现一二。

杨振宁的生活方式可以用“简单”二字概括。

他常年居住在美国纽约长岛的一所普通公寓中,房间布置极其朴素,没有豪华的装饰,也没有奢侈的家具。

即便是耄耋之年,他依然保持着俭朴的生活习惯。

据媒体报道,他的饮食也非常简单,每天的饭菜通常是几样家常菜,偶尔还会自己下厨做些简单的菜肴。

在衣着方面,他更是不讲究品牌和款式,一件衬衫可能穿了好几年,直到不能再穿为止。

有一次,他被拍到穿着一件价格低廉的毛衣出席公开场合,这件衣服甚至比普通工薪阶层的衣着还要朴素。

这种对物质生活的淡泊态度,让人不禁感叹:一位诺贝尔奖得主的生活竟然如此简单。

杨振宁的节俭不仅体现在个人生活中,更体现在他对财富的态度上。

他认为金钱只是工具,是用来为社会创造价值的。

在他的观念中,一个人的价值不在于拥有多少财富,而在于为社会和人类的进步做出了多少贡献。

他曾说过:“钱够用就好。”

这句话看似简单,却蕴含着深刻的哲理。

在他看来,财富不应成为人生的终极目标,而是实现更高理想的一种手段。

杨振宁的财富观在他的捐赠行为中得到了充分体现。

多年来,他将大量的积蓄用于公益事业,尤其是对教育事业的支持。

他的捐赠行为不仅数量惊人,而且方向精准。

他深知教育对国家的重要性,因此将大部分善款投入到教育领域。

例如,在清华大学设立的“杨振宁讲座教授基金”,便是为了引进国际一流的学者到清华任教。

除了设立基金外,杨振宁还多次向清华大学捐款。

他希望通过自己的努力,为中国的物理学研究提供更多的资源和支持。

除了直接的经济支持,杨振宁还向清华大学捐赠了大批有价值的其他物品。

2021年5月,杨振宁将自己办公室和资料室内的图书、文章手稿、来往书信、影像资料,以及字画和雕像等艺术品共计2000余件无偿捐赠给清华大学,东西多到可以直接成立一间档案室。

相比物质,这些难以用金钱去衡量的东西,才是杨振宁真正珍视的财富。

杨振宁的捐赠行为不仅限于国内。

他曾向美国的多所大学和科研机构捐赠资金,支持基础科学研究和人才培养。

他认为科学是全人类的财富,只有全球科学家共同努力,才能推动人类文明的进步。

因此,他的捐赠行为具有国际视野和深远意义。

杨振宁的朴素生活和慷慨捐赠形成了鲜明对比。

他用实际行动证明了:一个人的价值不在于拥有多少财富,而在于如何利用这些财富为社会做出贡献。

结语

结语杨振宁的年薪是多少?工作待遇如何?拥有多少财富?

这些似乎从来都不是杨振宁本人考虑的问题,他用自己极其质朴的生活告诉世人,真正的伟大不在于拥有多少财富,而在于如何利用这些财富为社会创造价值。

他的朴素生活和无私捐赠,不仅展现了科学家的责任感和使命感,更树立了一个崇高的精神标杆。

在这个物欲横流的时代,杨振宁的精神光芒无疑得尤为珍贵。

参考资料

[1]施郁.物理学之美:杨振宁的科学贡献[J].低温物理学报,2022,44(01):1-32.DOI:10.13380/j.ltpl.2022.01.001.

[2]他捐出工资帮清华引进人才.北京晚报.2012-06-29.