祖父的冠冕压在我头顶那日,奉天殿的蟠龙金柱在晨光中摇晃成虚影。礼部尚书唱诵的即位诏书里,每个字都浸着洪武朝的血气——那是祖父用六十万颗人头筑就的龙椅,如今却要由我这双捧惯《贞观政要》的手来扶稳。

东宫的铜鹤香炉里,永远燃着祖父钦定的龙涎香。十六岁那年,我跪在孝陵神道上临摹碑文,忽见祖父佩剑的吞口处刻着"朱重八"三字。这个被史官抹去的名字,像根生锈的钉子扎进眼睛。父亲早逝后,祖父教我批阅奏折的手总在颤抖,他怕我读不懂奏章里藏着的刀光,更怕我读得太懂。

方孝孺先生讲《尚书》时,我总盯着他补丁摞补丁的官袍出神。他教我"民为邦本",可当我问起蓝玉案里那两万颗人头,先生便垂首不语。那日我在武英殿发现祖父的密匣,里面躺着胡惟庸的头骨拓片,齿缝里还卡着"擅权"的罪名。原来这巍峨的紫禁城,地基竟是前朝忠良的颅骨垒成。

二、削藩刀上的锈斑第一次见到四叔是在孝陵卫的演武场。他单手挽弓射落双雁,箭羽擦过我耳边时,我闻到了幽州雪原的血腥气。黄子澄说燕王有反骨,齐泰指着堪舆图上的九边防线,可他们都不敢看我的眼睛——毕竟四叔的铠甲上还沾着蒙古骑兵的血,那是祖父夸赞的"朱家虎威"。

削藩诏书盖印那夜,我摸到御案底的凹痕。祖父曾在此处用镇纸砸死言官,血迹渗进金丝楠木纹路,三十年后仍泛着暗红。当我将周王贬为庶人的诏令发往开封时,恍惚听见祖父在棺椁里发笑。原来最锋利的刀,终会割伤握刀人的掌心。

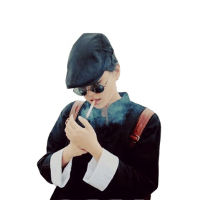

三、玄武门的血色铜锈金川门破那日,我换上宦官的衣服,却舍不得摘下祖父赐的玉圭。地道里的老鼠啃食着《太祖实录》,啃书声与城外的喊杀声混成一片。方先生被诛十族的消息传来时,我正躲在苏州某处染坊,看靛青色的布匹在风中摇晃,像极了奉天殿垂落的帷幔。

后来在云贵深山,我见过燕军最新式的火铳。铅弹穿透苗人铜鼓的瞬间,我忽然明白祖父为何要杀尽功臣——他早看透这世间的规则:青铜器越擦拭越亮,可人心越打磨越暗。四叔修《永乐大典》的消息传来时,我正在破庙里抄写《楞严经》,手腕上的烫疤突然作痛,那是当年祖父教我批红时被烛火灼的。

四、褶皱里的游魂永乐二十年的某个雪夜,我在武当山脚遇见个云游道士。他指着紫霄宫飞檐说:"你看那鸱吻,像不像当年南京城头的箭垛?"我仰头望去,檐角的冰凌正滴落雪水,恍惚又是金川门城楼融化的铁汁。

而今我混迹茶马古道,给商队讲前朝旧事。当他们追问建文皇帝的下落,我便指着驮盐巴的马匹说:"瞧那畜生眼里的血丝,多像奉天殿烧焦的梁柱。"商人们哄笑散去,唯余马铃铛在风中叮当,仿佛孝陵卫当年的銮铃声。我摸了摸空荡荡的左手腕——那支刻着"允炆"的羊脂玉镯,早换成三块充饥的糌粑。

残阳染红雪山时,我总想起祖父棺椁里的十二旒冕。那些玉串曾在我额前摇晃出璀璨光晕,如今想来,不过是困住真龙的珠帘。四叔修完《永乐大典》那日,我在大理的茶摊上蘸水写下"允炆"二字,未等水痕干透,便被马帮的靴底踏成一片混沌。