1647 年秋,山东淄川的刑场上,曾极力主张“剃发令”的孙之獬被清廷斩首示众。这位亲手扯碎华夏衣冠的明朝进士,最终惨遭新主抛弃。他的死,不仅为一个投机者的疯狂行径画上句号,更赤裸裸地暴露了文化叛徒在历史夹缝中荒诞不堪的命运。

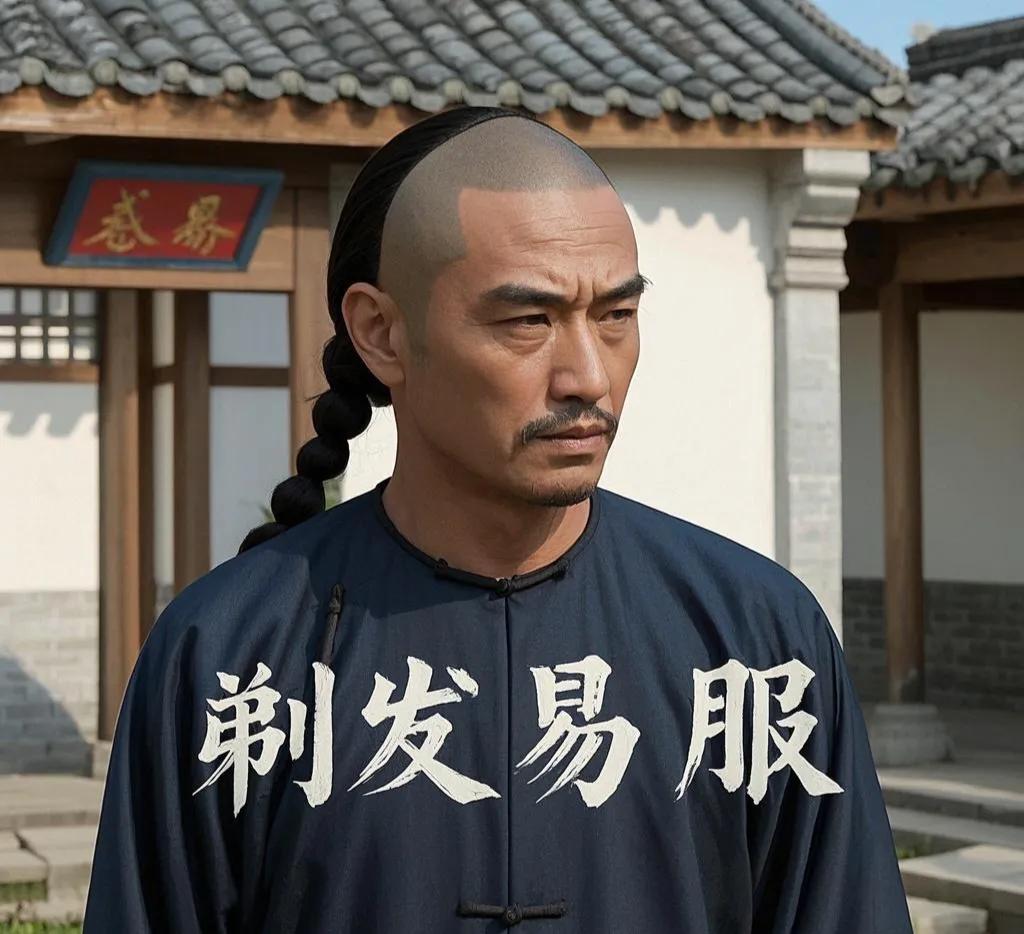

1622 年,孙之獬豪掷八千两白银贿赂阉党,如愿换来天启二年的进士功名。这一起点,似乎早已注定了他扭曲的人生走向。1644 年,清军入关,这位被崇祯帝革职的前朝旧官僚,敏锐地嗅到了“机遇”的味道。他迫不及待地率先剃发易服,身着满装,堂而皇之地站入汉臣队列,这一举动瞬间引发朝堂的轩然大波。

“陛下平定中国,万事鼎新,而衣冠束发之制独存汉旧,此乃陛下从中国,非中国从陛下也。”他这一番惊世骇俗的奏议,如同恶魔的低语,将江南百万生灵无情地推向了血海深渊。美国汉学家魏斐德在《洪业》中深刻剖析道:“孙之獬的极端提议,实则是一份政治投名状,却意外地让满清统治者陷入了战略盲区。”

二、剃发令的双刃剑效应

孙之獬万万没有想到,自己亲手点燃的文明冲突之火,最终却将自己吞噬得尸骨无存。

在他的家乡淄川,爆发了声势浩大的谢迁起义。愤怒的义军将孙氏祖坟夷为平地,以这种激烈的方式,表达对他背叛行为的唾弃,以及对其破坏家乡文化根基的深切痛恨。

起初,多尔衮对孙之獬的“忠心”赞赏有加,然而随着局势的发展,他们逐渐发现,这一激进政策非但没有巩固统治,反而如同一剂猛药,极大地助长了反清势力的崛起。在权力的棋局中,孙之獬不过是一枚被随意摆弄的棋子。

1647 年,山东大地抗清义军如燎原之火般蜂起。为了平息民愤,清廷急需一只替罪羊。于是,孙之獬成为了那个被选中的牺牲品。当清军以“平叛不力”的罪名将其抄家时,士兵们意外发现,他竟还珍藏着明朝的官服。这一极具讽刺意味的细节,被计六奇记载于《明季南略》之中,无情地揭穿了这个投机者摇摆不定、虚伪不堪的灵魂。法国思想家帕斯卡的那句箴言在此刻得到了应验:“极端主义者的结局,往往是被自己所信奉的极端所反噬。”

在孙之獬墓前,300 年后,一群韩国游客的对话引人深思:“为什么要唾弃制定规则的人?”历史给出了三重答案:

文化自戕的代价

他所破坏的,绝非仅仅是发型,而是以“礼”为核心的庞大文明符号体系。这一体系,是中华民族历经数千年沉淀的智慧结晶,他的行为无异于自毁长城,给民族文化带来了沉重的创伤。

投机主义的陷阱

从汪精卫到贝当元帅,无数历史事实证明,那些背叛母体文化的人,最终都逃不过被新旧阵营双重抛弃的悲惨命运。他们为了一时的利益,出卖灵魂,却在历史的洪流中沦为了人人喊打的过街老鼠。

身份政治的寓言

在当今时代,某些“自我东方化”的学术买办,依然在重复着孙之獬的荒谬逻辑。他们为了迎合外部势力,不惜歪曲、贬低自己的文化,这种行为不仅损害了民族尊严,更阻碍了文化的健康发展。

耐人寻味的是,整个清初官方始终未对孙之獬予以平反,乾隆帝更是在《贰臣传》中将其定为“劣等贰臣”。这种历史审判的吊诡性,恰似柏林墙倒塌后,昔年东德告密者所遭遇的全民审判。历史的天平,终究是公正的,任何背叛者都将在其面前原形毕露。

在淄博博物馆的“剃发令”专题展区,孙之獬的画像与江阴抗清遗物并列展出。这种看似刻意的历史对话,深刻地揭示了文明演进的深层逻辑:任何妄图通过背叛文化基因来换取个人前途的行为,都将在历史的长河中显影为一张耻辱的底片。在全球化时代,文化冲突日益激烈的当下,孙之獬的幽灵仍在警示着我们——真正的文化自信,绝不需要以自我阉割为代价。它源自对本民族文化的深刻理解与自豪,是一种坚不可摧的精神力量。