前言

前言他出生于北洋政府后期经济凋敝的龙口港,一个以渔业为生的普通家庭,却凭借自己的努力和坚韧,一步步成长为新中国空军的战斗英雄。鲁珉的每一次选择,每一次努力,都为他日后的辉煌奠定了坚实的基础。那么,鲁珉究竟是如何在逆境中成长,又如何创造属于自己的英雄传奇的呢?最后为何又误入歧途了呢?让我们一起走进他的故事。

从渔村少年到航空教育先驱

从渔村少年到航空教育先驱1926年的深秋,胶东半岛的龙口港,海风带着几分咸湿和凉意,扑打在那个以渔网为生的小村落上。11月12日,随着一声清脆的啼哭,鲁珉降生了。他的父亲刘之祜,一个皮肤黝黑、双手布满老茧的海员,正驾驶着“福兴号”货轮,在渤海湾的波涛中讨生活。每月寄回的银元,少得可怜,仅够一家五口勉强糊口,但这位大字不识一个的父亲,却铁了心要用渔船换来的微薄收入,为儿子铺就一条读书的路。

港口网图

七岁那年,小鲁珉攥着用渔网换来的铅笔,踏进了龙口小学那扇由庙宇改建的校门。那间学堂,破旧却充满希望,成了他命运的转折点。鲁珉像颗饥渴的种子,拼命吸收着知识的甘露,成绩一路领先,成了老师和同学们眼中的“小神童”。

可好景不长,1940年小学毕业后,家庭的贫困像一块巨石,压断了他的求学之路。14岁的鲁珉,不得不跟着熟人,踏上了前往黑龙江黑河市的漫漫长路,成了伊万诺夫汽车修理厂的一名童工。黑河,那个被日本帝国主义阴影笼罩的地方,让鲁珉早早地尝到了社会的不公和民族的苦难。修理厂里,机油的味道混杂着汗水的咸涩,成了他青春的记忆。他暗暗发誓,要改变自己的命运,也要改变这个国家的命运。

小鬼子侵华

鲁珉就像一棵顽强的野草,在石缝中努力生长。他凭着自己的聪明和勤奋,很快成了修理厂的小能手。那些与机器为伴的日子,不仅锻炼了他的手艺,更在他心中种下了革命的种子。

1943年,抗日战争的形势开始好转,鲁珉的心中燃起了希望之火。他深知,只有知识才能点亮前行的路,只有革命才能拯救这个满目疮痍的国家。于是,他毅然告别了修理厂,踏上了返乡求学的征途。

日本殖民图

1944年,鲁珉不愿在沦陷区受日寇的奴役,拒绝了日伪教育,辗转来到了安徽省阜阳三塔集,后又回到了龙口。在那里,他初次接触到了共产党八路军,那些英勇无畏的战士,像一束光,照亮了他前行的方向。他积极参与抗日宣传活动,用行动诠释着对祖国的热爱和对革命的向往。

1945年,抗日战争胜利的消息像春风一样,吹遍了神州大地。鲁珉的心中充满了激动和喜悦,他毅然决定投身革命,为国家的未来贡献自己的力量。同年9月,他凭着优异的成绩考入了山东大学,那里成了他追求真理、靠近党组织的摇篮。次年8月,他光荣地加入了中国共产党,那一刻,他的心中充满了自豪和使命。

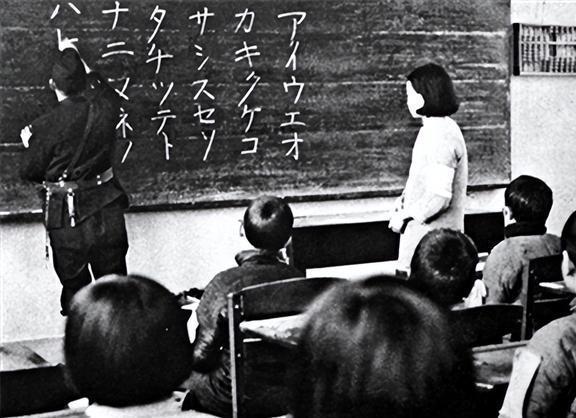

加入党组织后,鲁珉的革命信念更加坚定。1946年8月,他根据党组织的指示,调往东北解放区,进入了牡丹江老航校学习航空技术。那时的牡丹江老航校,条件艰苦得难以想象,但学员们的学习热情却像火山一样炽热。鲁珉就像一颗璀璨的星星,在那里闪耀着智慧的光芒。他凭借聪明才智和过人的动手能力,很快从普通学员晋升为教员,担任了机械教官等重要职务。

在牡丹江老航校的日子里,鲁珉不仅学到了专业的航空技术知识,还锻炼了自己的领导才能和教学能力。他就像一位无私的园丁,将自己的所学毫无保留地传授给其他同学,为培养更多的航空人才倾注了大量心血。他创造的“三三制教学法”,就像一把神奇的钥匙,打开了学员们通往成功的大门。每天三小时理论、三小时实操、三小时故障排查,这种教学模式让学员结业周期缩短了40%,为抗美援朝前线输送了200余名地勤人才。

更令人钦佩的是,鲁珉在航校建立了“技术民主会”制度,让普通学员也能参与教学方案的制定。这种“群众路线”的管理理念,就像一股清新的春风,吹遍了新中国航空工业的每一个角落,后来成为了新中国航空工业的重要传统。

1949年9月,鲁珉被调到杭州笕桥机械教育大队,任实习室主任、教员、队长、指导员等职务。在那里,他就像一位掌舵的舵手,引领着学员们在知识的海洋中破浪前行。他亲自参与制定了多项教学计划和管理制度,就像一位细心的工匠,精心雕琢着每一件作品。同时,他还积极引进先进的航空技术和设备,为新中国航空事业的发展插上了腾飞的翅膀。

鲁珉在杭州笕桥的日子,是忙碌而充实的。他就像一台永不停歇的机器,日夜运转着,为培养更多的航空人才倾注了全部的心血和汗水。他的身影穿梭在教室、实验室、训练场,每一个角落都留下了他辛勤耕耘的足迹。从一个渔村少年,成长为一名优秀的航空教员,这其中的艰辛和付出,是无法用言语来表达的。

新中国空军的英勇战士

新中国空军的英勇战士1950年,朝鲜半岛的战火猝然燃起,如狂风骤雨般席卷而来,中国东北边境顿时笼罩在战争的阴霾之下。面对美军那如鹰隼般凌厉的空中力量,我党深知,培养一批能驾机冲锋陷阵的飞行员,是支援前线、保卫家园的当务之急。

就在这时,鲁珉这个有着过硬飞行技术和坚定革命信念的年轻人,如鹤立鸡群,脱颖而出。他被选入锦州第三航校干部班,开始了飞行生涯的磨砺。那是一段充满挑战与机遇的日子,每一次起飞,都是对勇气的考验;每一次降落,都是对技术的锤炼。

1951年3月,鲁珉毕业了,他被分配到空军航空兵第十二师三十六团,担任了大队长。次年3月,他随部队踏入朝鲜战场,那是一片真正的炼狱,也是检验他真金火色的考场。

1952年的12月,朝鲜的天空,战火纷飞,硝烟弥漫。鲁珉,这位空中的勇士,率领他的飞行编队,在短短19天里,四次冲入云霄,与敌机展开生死较量。特别是12月5日那场战斗,美军6架F-86战斗机,如同六匹恶狼,汹汹而来。鲁珉却毫无惧色,他带领部队,迅速抢占高度,如同猎豹捕食般,与敌机展开了激战。

在这场空中对决中,鲁珉的飞行技术,高超得如同魔术师的手法,冷静的头脑,更是如同指挥官般睿智。他成功击落两架敌机,还救下了被敌机缠住的友机。随后的日子里,他更是势如破竹,在三次空战中,又击落了三架F-86战斗机。19天,5架敌机,这不仅仅是数字,更是鲁珉英勇无畏的见证,是新中国空军战士坚韧不拔、英勇善战的缩影。

鲁珉的英勇事迹,迅速传遍了全军。空军政治部授予他“打F-86能手”的称号,还立了特等功,给了他特等功臣、一级战斗英雄等光荣称号。这些荣誉,如同勋章一般,熠熠生辉,是对鲁珉个人英勇和战斗精神的最高赞誉,也是对他为新中国空军做出的杰出贡献的肯定。

抗美援朝战争的胜利,如同曙光照亮了新中国空军的未来。1953年12月,鲁珉被任命为十二师三十六团副团长;1955年3月,他又升任为十二师三十四团代团长、团长。那时的新中国,正处于和平建设的春天,空军事业也迎来了蓬勃发展的机遇。

然而,国际形势复杂多变,空中威胁依然潜伏。鲁珉作为团长,深知肩上的重担。他带领部队,进行了大量的飞行训练和实战演练,那每一次起飞和降落,每一次盘旋和俯冲,都是对战斗力的锤炼和提升。同时,他还积极引进国外先进的飞行技术和装备,为部队的建设和发展,注入了新的活力。在他的带领下,三十六团和三十四团,逐渐成长为空军的主力部队,如同两把锋利的宝剑,守护着祖国的蓝天。

1956年6月23日凌晨1时06分,上饶附近地区的夜空,突然被一场空战点亮。鲁珉,驾驶着米格-17战机,如同夜空中的猎鹰,凭借多年的飞行经验和敏锐的洞察力,在夜间无光空域,成功击落了一架国民党RB-17侦察机。这一战,不仅首创了我军在夜间无光空域击落敌机的作战记录,更让鲁珉的名字,如同雷鸣般响彻云霄。国防部通令嘉奖,人民日报与解放军报争相报道,鲁珉的战功,如丰碑一般,屹立不倒。

网络配图

鲁珉的战斗生涯,并未就此画上句号。1959年2月,他由十二师三十四团团长晋升为十二师副师长。作为副师长,他不仅要指挥部队训练和作战,还要参与空军的现代化建设和发展规划。他倡导科学的训练方法和管理理念,如同园丁培育花朵一般,精心培养着部队的飞行员。他知道,飞行员是空军战斗力的核心,只有培养出高素质的飞行员,才能确保空军的战斗力和作战效能。

到了1962年3月,鲁珉又被委以南空训练部副部长、党委书记的重任。这一任命,如同组织对他的信任和重视的印章,也反映了他在空军建设和发展中的重要作用。在南空训练部,鲁珉更加注重飞行员的全面培养和选拔。他关注飞行员的心理健康和职业发展,为他们提供了更广阔的发展空间和机会。在他的领导下,南空训练部取得了显著的成绩和进步,如同春日里的花朵,竞相绽放。

鲁珉的工作方法和理念,对新中国空军的现代化建设和发展,产生了深远的影响。他如同一位智慧的舵手,引领着新中国空军这艘巨轮,破浪前行。他的故事,如同一部生动的教科书,告诉我们:只有勇敢面对挑战,不断磨砺自己,才能在历史的舞台上留下深刻的印记。而鲁珉,这位空中的勇士,用他的英勇和智慧,永远地镌刻在了历史的丰碑上。

传奇人生与坎坷命运

传奇人生与坎坷命运起初,鲁珉就像一颗新星,在空军的天幕上熠熠生辉。他的领导才能,恰似那精准的舵手,引领着部队穿越风雨;他的组织能力,则如同织网的巧匠,将一切安排得井井有条。1968年的冬天,寒风凛冽中,他接过了南空司令部党委书记的重担,这不仅是职位的晋升,更是组织对他信任的一张“金名片”。

那时,中国正被“文革”的狂风暴雨席卷,空军部队也未能成为避风港。在这混沌之中,鲁珉仿佛是灯塔,坚守着理智与坚定。他深知,空军是国家的利剑,必须锋利且稳固。于是,他一头扎进战略规划的蓝图里,每一个决策都像精心雕琢的棋局,旨在提升空军的作战锋芒。同时,他不忘部队的“灵魂工程”——思想政治工作,纪律建设如同紧拧的螺丝,确保部队在动荡中仍能保持铁一般的意志和纪律。

到1969年,国际局势如紧绷的弓弦,中国空军面临着前所未有的考验。这时,鲁珉被调往空军司令部作战部,担任部长一职,这不仅是个人荣誉的加冕,更是空军未来布局的深远考量。在作战部,他成了那个“望远镜”,深邃的目光穿透未来的迷雾,提出了一系列前瞻性的战略构想,如同为空军插上了翅膀,让其在现代化的天空中翱翔。他还亲手栽下了装备建设和人才培养的“种子”,为空军的长远发展播撒下希望的田野。

林立果

随着“文革”的深入,鲁珉也未能坚守住自己的原则,他参与了林立果等人的“阴谋活动”,并制定了逃往广州的方案。这些行为,无疑是对国家和人民的背叛,也为他后来的悲剧命运埋下了伏笔。“九一三事件”发生后,鲁珉选择了坦白从宽的道路。他向李德生等人坦白了自己的罪行,并提供了大量有关林立果等人的犯罪证据。这一举动,虽然未能完全挽回他的声誉和地位,但至少表明了他对错误的认识和悔悟。

1980年,法庭的判决像一记重锤,鲁珉被判有期徒刑十年。狱中岁月,他像一块被磨砺的石头,虽历经风霜,却更显坚韧。1981年,因身体原因,组织考虑到他曾经的贡献,允许保外就医的决定如同春日暖阳,照亮了他归家的路。洛阳,这个古老的城市成了他晚年的栖息地,生活虽清贫,每月70元的生活费,虽仅够温饱,却体现出我党对做出贡献人士的关怀。

岁月如梭,鲁珉的身体日渐衰弱,病魔如同不速之客,悄然侵袭。家人与医护人员的努力,如同冬日里的炭火,虽温暖却难挡寒风。2000年,鲁珉走了,74岁的生命画上了句号。虽然功过不能相抵,但是自有后人评说。

结语

结语鲁珉的一生,是传奇与坎坷的交织。从渔村少年到空军英雄,他以坚韧不拔的精神,书写了新中国空军的辉煌篇章。无论是抗美援朝的英勇战绩,还是空军建设的卓越贡献,都彰显了他的忠诚与担当。可是,命运多舛,他晚年的不幸,也是他咎由自取。鲁珉的经历,是新中国历史的一个缩影。让我们铭记这位空军英雄的贡献,传承他的革命的精神。但是毕竟功过不能相抵,也希望他的故事能带给你一定的启发吧。