不过,好像很少有人关心周总理是从哪儿来的。想想也正常,毕竟周总理在世的时候,很少聊起自己的老家。

1959年,毛主席在和周总理见面聊天时,很直接地问了大家心里都好奇了好久的事儿:“你离开老家那么多年了,咋从来没听你说起家乡的事儿呢?也没见你回去过啊?”

那时候,周总理并没有直接说出背后的缘由,可他其实已经用自己一辈子的行动,在默默解答这个问题了。

【少小离家,老而不回】

“小时候离家,老了才回来”,这句诗是多少中国娃子心里头常念叨的经典。好像在大多数中国人的心底,“人老了就想回老家”这事儿,是再自然不过的人生规律了。

不过,说到咱们的周总理,情况似乎就有所不同了。

说实话,周总理打从1910年离开老家江苏淮安后,就再也没回去过了。这到底是为啥呢?

1898年,周总理诞生在江苏淮安。那时候,社会不太平,战乱频繁。他爸妈就给他起了个小名叫“大鸾”,盼着他能像那吉祥的鸟儿一样,给这乱世带来安宁。

这次回答似乎冥冥中为他的人生指明了革命的方向。没多久,他便一头扎进了革命的浪潮里,再也没有回头路可走。

五四那会儿,他一股脑儿扎进了天津学生们的爱国行动里,带着大伙儿,还有那些进步团体,一块儿上街游行,表达爱国之情。

不过,他常让手下的员工和伙伴抽时间回老家探亲。只要有人跟总理说想请假回家瞅瞅,他一般都会看着办。但他自己呢,却从没张口说过要回老家。

1950年,在中南海的一次聚会上,周总理聊起了自己回南京时没顺道回老家的事儿。他这么说:“那时候吧,我其实也挺想回去的,毕竟淮安那边,离我150多公里远的地方,还埋着我两位老妈呢……”

说到已经离开人世的妈妈,平时很坚强的周总理眼里泛起了泪光。他接着说道:“可现在的局势动荡不安,国民党还在旁边虎视眈眈地盯着我们。要是我回去了,我的家人万一被发现了,有个三长两短可怎么办……”

大家这才恍然大悟,总理这么多年没回家的缘由原来是这样啊。

【剪不断的乡愁】

“乡愁”这个词,自古以来就深深扎根在很多中国人的心里,怎么也割舍不掉。说到周总理,他对老家淮安的乡愁也是难以言表,挥之不去的。

说起家乡,谁心里不泛起一阵思念呢,特别是家里还有那些已经离开我们多年的亲人。

说到啥时候回老家,咱们可以看看中国历史上那些大佬们的做法。就像项羽,他打了胜仗,杀进咸阳,还一把火烧了秦朝皇宫,那时候,全国老百姓都服他。

这位乐不可支的西楚霸王,脑袋里首先蹦出来的念头就是赶紧回家。

有人曾劝项羽,说现在正是稳固国家根基的大好时机,可项羽却反过来问:“要是等我功成名就了还不回家,那不就如同黑夜里穿着华丽衣裳,又有谁能瞧见我的辉煌呢?”

就连西汉的开国大帝刘邦,在登基为帝之后,首先想到的就是要风风光光地回老家一趟。老一辈的人对这事儿有个挺有诗意的讲法,叫“富贵归乡”。

但周总理并没把回家看得那么重,这并不是说他对家乡没感情。实际上,周总理是个很重感情的人,这点从他平时的深思熟虑就能看出来。

不过,周总理那时候的回答斩钉截铁,他讲道:“别修了,咱们也不会再回去住。老屋要是塌了就让它塌去,尤其是我住过的那屋子,塌了就随它去。千万别去翻新,更不要盖什么纪念馆,让大伙儿浩浩荡荡地去围观!”

周恩寿对此挺纳闷,就直截了当地问:“这么多年了,你就没动过想家的念头?”

周总理忽然声音哽住了,他说:“怎么会不想家呢……家乡太难割舍了,我的亲人也都葬在那儿啊……”

不过,周总理依然没对弟弟周恩寿透露不回家的真正原因。他只是坚决地说:“只要我还活着,就别想着搞什么衣锦还乡那一套!”

周恩寿一直没回家,就是因为没得到周总理的点头。说实话,新中国成立后,周总理心里也琢磨过要不要回家看看。1958年的时候,外面都在传,说周总理可能要回淮安老家了。

然后,当地的官员迅速动手,把南门大街给拓宽了,还把镇上的房子都改成了单独的小楼。可周总理知道这事儿后,反倒更不想回去了。

后来,周总理的警卫员韩福裕才跟我们说了那件事的真正原因。

其实,总理并不是不想回家,只是听说他要回去后,当地就赶紧翻新了好多房子。这样一来,岂不是每次他回去,地方上都得折腾一番?

对周总理而言,这肯定是给老家添乱了。新中国这才刚站稳脚跟,老家乡亲们的时间和力气,应当用在建设祖国这件大事上,更有价值,而不是因为他个人,让大家忙活一通,还耗费钱财。

【“我是人民的总理,不是周家的总理”】

1959年,周总理坐飞机从广州回到北京的路上,飞机经过他的老家淮安时,他特意走到驾驶舱,从高空远远地看了看淮安这片土地。

飞行员瞧出了总理的想法,便建议说:“咱们要不飞得低点儿,在淮安上空绕几圈咋样?”

周总理听完只是轻轻一笑,然后摆了摆手,说:“这太费油了嘛!”回到座位上,他又轻轻叹了口气,说:“淮安变化不大,就南门大街看起来宽了点儿。”

1960年,周总理在北京跟来自他老家淮安的干部见面时,很动情地说:“我其实特别想回老家看看,毕竟从12岁起就离开了,这一晃都50年了。”

第二年,周总理去庐山开会时,顺道探望了邻近居住的表妹。表妹关切地问:“今年您又不打算回家看看吗?”

这话好像就提前说了周总理后半辈子的日子。从那以后,尽管总有人在他耳边念叨着回家的事儿,可他硬是一次也没回去过。

总理一辈子都在为让祖国变得更强大而拼命工作。他总是想尽办法节省东西,一辈子都坚持简单节约的生活方式。说起来,国务院会议厅门口挂着的那四个字,简直就是总理这一辈子生活的真实反映。

那块牌子上刻着“勤劳简朴”四个大字,周总理每次开会都会瞅见它,而他真的也是实心实意地过着这样的日子。

周总理用餐时总是特别“在意”,但这种在意和咱们现在说的讲究不是一码事。现在大家说的吃得讲究,大都是指吃得精细、吃得美味。

不过,总理的“讲究”可不是这个样子,他平日里就爱吃大米、小米、白面、玉米、芋头这些粗粮。当然啦,他偶尔也会奢侈一下,那时候,“狮子头”和红烧肉就成了他的最爱。

说到住房,周总理那是真的节俭。“别忘了延安精神”这话他老挂在嘴边。就算后来搬到了中南海,周总理还是在那间老平房里办公,一点没变。

这地方起初还将就能住,但时间久了,问题就多了,不是漏风就是漏雨。尽管工作人员反复跟周总理说,想让他搬去更好的住处,可他就是一口回绝了。

后来,工作人员见周总理总不在家,就趁他出差时,自己动手把房子给修好了,还把那些老旧的办公用品都换成了新的。可等总理回来后,看到焕然一新的房间,却一点也没露出高兴的样子。

看到办公室里的东西全换成了新的,他这位平时挺大度的人,竟然对工作人员发起了火,让他们赶紧把原来的旧东西换回来。他说,如果不换回那套旧的,他就不进办公室办公了。

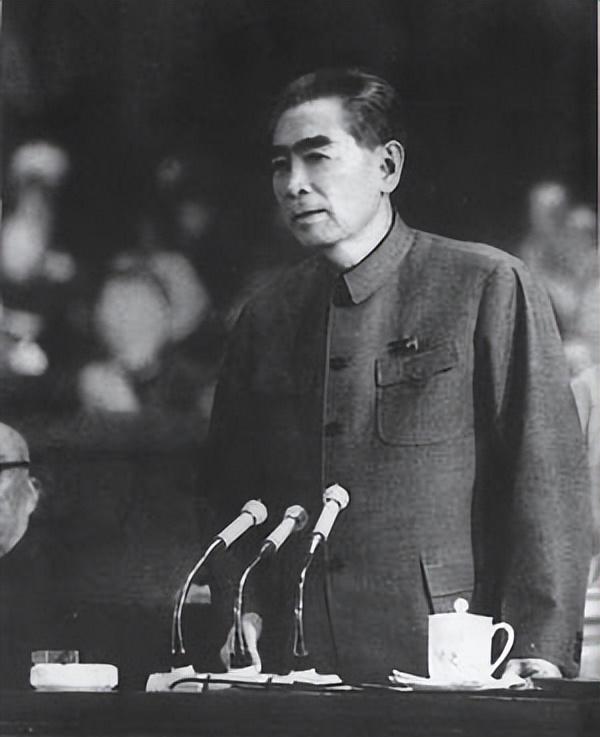

1975年,周总理出席了他人生中最后一次全国人大会议。那时候,77岁的他已经被癌症折磨得不轻,整个人都瘦了好多,看起来特别苍老。尽管身体疼得不行,可他硬是咬牙坚持把最后的话讲

2023年,算下来已经是周总理离开我们的第47年了。

谁又能料到,这位为咱国家奉献了一辈子的伟大人物,被病痛折磨得最后只剩61斤重?谁又能相信,直到离开这个世界,他竟一次也没回过老家。

有医生建议,想把总理在生命的最后阶段送回老家淮安去疗养。但总理还是像以前那样,摆摆手说:“别管我了,你们多去照顾那些更需要你们的同志,他们才真的需要你们……”

1976年1月8日,这位伟大人物永远地离开了他倾尽心血保卫的祖国,这时距离他离开家乡已经过去了整整66年。

真正的伟大,不在于一个人具体做了哪些事,也不在于他没做哪些事。有些人,他们仅仅活着,就是对国家最大的贡献。