1949年10月14日,广州解放。

当天,华南分局第一书记叶剑英收到周恩来的来信,信中嘱托:邀请张发奎回国。

张发奎何许人也,当年他麾下云集英才,我党不少高级将领都曾在他手下任职。

叶剑英不敢怠慢,立即致信身处香港的张发奎,言辞恳切,诚邀其回广州一行。

信送出后,却迟迟未见回音。

最终,张发奎答复,言辞委婉,核心意思却只有一个字:不。

此后,周恩来屡次亲自邀请,张发奎仍旧推辞:我两头都不会去的。

北伐将领张发奎张发奎,北伐战争中的关键人物,曾是战场上横空出世的耀眼将星。

在国共错综复杂的关系网中,他与我党有过一段特殊而密切的合作。

从大革命时期的表现来看,若论北伐军高级将领,除贺龙等后来毅然决裂、投身革命的将领之外,张发奎无疑是对中共最为友善,客观上给予帮助最多的一位。

与蒋介石、汪精卫、唐生智等“假左派”不同,张发奎的左倾与联共,虽未彻底抛弃旧军阀烙印,却并非全无诚意。

他麾下第四军,被誉为“铁军”,是北伐军中共产党人最为集中的部队。

廖乾吾、叶挺、曹渊、蒋先云、许继慎、周士第、郭沫若、恽代英、高语罕、张云逸、卢德铭,乃至贺龙、叶剑英等人,无不曾在他的部队内任职。

进入北伐后期,张发奎升任第二方面军总指挥。

其军内我党人员多达2500至3000人。

而这一批军官及士兵,日后成为一系列重大武装起义的核心骨干。

叶挺的第24师、贺龙的第二十军,成为南昌起义的主力;卢德铭率领的第二方面军警卫团,成为秋收起义的先锋;叶剑英领导的第二方面军教导团,则成为广州起义的中坚力量。

他不仅接纳我党人士,还在国民党大规模清洗中,收容了许多被驱逐的同志。

相比国民党内部弥漫的疑虑与敌视,张发奎始终承认,共产党在北伐时期对自己帮助甚大。

他甚至在多年后接受美国哥伦比亚大学学者访谈时,坦然表示:“共产党人帮助了我,他们工作极为勤奋。共产党政工人员认真而且优秀。”

这番话,虽是事后之言,却也道出了北伐时期的事实。

共产党人的纪律性与战斗力,的确曾在他的军队中发挥了不可忽视的作用。

对张发奎的争取工作抗日战争时期,张发奎担任第四战区司令,指挥部队在两广地区与日军激战多年,在中国抗战史上占据重要一席。

他所统辖的粤桂地区成为南方抗战的重要屏障,影响深远。

全国解放前后,国共双方均高度重视张发奎的态度。

在1949年7月,他辞去职务,避居香港,自此远离政治舞台。然而,他的分量仍旧不容忽视。

国民党方面,陈诚、陈济棠等人多次致信,劝其赴台“共商大计”。

蒋介石更是直接放话,希望与其面谈。

但面对国民党的频频示好,张发奎始终保持冷淡,未作任何表态。

我党方面最早做争取工作的是叶剑英。

当时,他任广东省人民政府主席,特意托国民革命军旧部李朗如、李章达二人传话,邀请张发奎到广州一行,以观时局。

其后,何香凝亦亲笔致信,然而,信中带有审视与责问意味,未能收到预期效果。

1954年,李济深再次致信张发奎,信中言辞殷切:“深知二三年来,吾兄革命之意志,以机缘未许,至埋没苦心未常不时以痛惜也……至盼你毅然决然,表明是不赞成蒋介石反革命,赞成今日毛主席领导的革命,即孙总理主张的革命……”

字里行间,不仅透露出李济深对张发奎立场的期许,也传递出当时政局的微妙变化。

1956年,周恩来委托蔡廷错继续劝说张发奎。

蔡廷错特意托其子蔡绍昌带信至香港,信中以温和策略为主,不提政治,仅请张回国“观察一番”。

信中写道:“兹借小北南归回港之际特嘱其前往问好,并祝起居……此次承周恩来总理嘱托,对兄传达周总理的意见,请兄回国观察一下,并请见有所指教……”

话语间尽显周恩来的谋略与诚意,不急于求成,而是以循序渐进的方式引导。

然而,张发奎虽有所触动,终究未能成行。

此后,程思远等人亦多次赴港进行争取,但张发奎心意已决。

他最终请程思远带话给周恩来:“我现在已经老了,大陆和台湾我都不想去,只想留在香港生活。”

尽管未能回归大陆,张发奎晚年仍关注祖国发展,尤其是国家统一大业。

他虽身居香港,却始终关心时局,关注中国的未来走向。

1980年3月10日,张发奎在香港病逝,享年85岁。

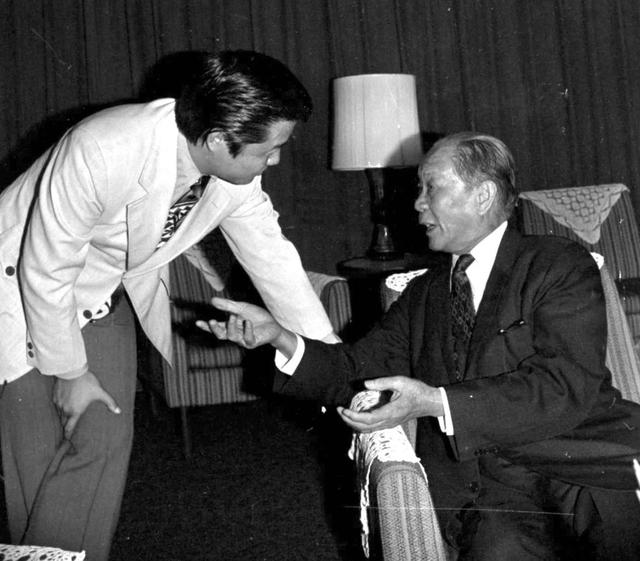

得知噩耗后,全国人大常委会委员长叶剑英亲致唁电,悼念这位昔日战友。

唁电中写道:“乡情旧谊,时所萦怀。”短短数语,情真意切,饱含旧友之情,展现出共产党人的宽广胸怀。