说起汉匈战争,人们第一时间想起的是西汉时期对匈奴的战争。

西汉击败匈奴的历史,可谓一波三折、险象环生、惊心动魄,令人血脉喷张。

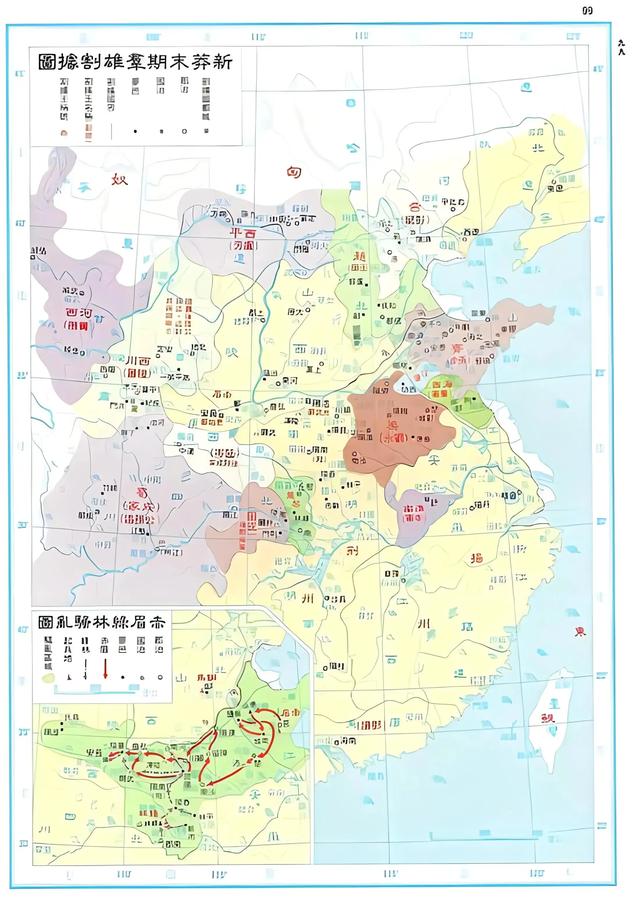

开局时,汉高祖被围于白登,惊险万分;随后,大汉对匈奴百余年间屈辱忍让,甚至强如果吕后在面对匈奴人的羞辱信件时还卑词讲和;再然后,汉武雄风,卫青、霍去病报仇雪耻;然而,汉武雄风的背后,是海内户口减半,国力消耗极大;因此,此后,大汉又与匈奴时战时和,漫长消耗;到最后,陈汤以“明犯强汉者,虽远必诛”,算是赢下了这场持续近两百年的汉匈之战···

这其中,既有战败的惊骇,又有忍让的屈辱,还有令人血脉喷张的强势反击以及海内户口减半的沉重代价···其中的每一个环节,都足比最好的电视剧还要精彩!

可以说,西汉王朝耗费了自己大量的国力,也耗费了大量的爱恨情仇,才最终勉强击败了匈奴。

相比之下,东汉王朝对匈奴的战争,则显得有点平淡了。

东汉王朝对匈奴的战争,虽然也持续了几十年,但基本上全程没有什么起起伏伏。

然而,从结果上看,东汉王朝对匈奴的打击是更加彻底的:匈奴人一部分内附归顺,剩下的连漠北都无法立足,西迁远去了···

没有消耗大量国力,四平八稳地击败匈奴,东汉王朝是怎么做到的呢?

复振的匈奴原本,经过西汉百年的汉匈战争,匈奴已经被打服,自汉宣帝以后,匈奴与大汉保持了几十年的和平。

然而,王莽在位时,采取了歧视少数民族的政策,毫无必要地破坏了汉匈关系,使匈奴再次成为中原王朝的敌人。

正好,匈奴又遇到了一位能与冒顿单于相提并论的雄主:舆单于。

舆单于雄心勃勃,乘王莽时期的混乱,扩充势力,积极发展。

一方面,他控制了除莎车以外的西域诸国,使富庶的西域成为了匈奴的钱库;另一方面,匈奴又使鲜卑、乌桓受其奴役···

领导了草原的各类武装,又坐拥西域富庶的财富,可以说,此时的匈奴,与西汉初年的匈奴已经基本差不多了!

匈奴,再次成为中原王朝在北面的心腹大患!

忍无可忍,还要再忍匈奴复振后,又联合在北方的割据势力卢芳、彭宠等人,不断侵扰汉之边郡,给大汉造成了巨大的压力。

此时,刘秀仍在进行国内的统一战争,因此,试图与匈奴搞好关系。

因此,刘秀派出归德侯刘飒出使匈奴:大汉与匈奴和平了这么多年,后来被王莽给破坏了,现在我们推翻了王莽,大汉已经恢复了,咱们该恢复关系了!

然而,匈奴单于十分嚣张。

虽然他也派使者与东汉王朝来往,但是“自比冒顿,对使者辞语悖慢”!

更有甚者,匈奴还继续伙同卢芳袭扰北边。

显然,匈奴要的和平,是冒顿单于时期那种和平,是匈奴居于强势地位而大汉王朝卑词求和的所谓“和平”!

忍无可忍!

既然匈奴想要把汉匈关系恢复到汉武帝之前的时代,那么,刘秀就像汉武帝一样再揍他一次,再打出一个真正的和平来!

于是,33年,刘秀派大将吴汉率领5万大军,北击匈奴和卢芳。

然而,“经岁无功,而匈奴转盛,钞暴日增”,在统一战争中表现卓越的吴汉一筹莫展,完全打不开局面,反而使匈奴的气焰更加嚣张了!

如此,刘秀迅速认识到:此时的大汉,尚不具备反击匈奴的能力!

忍无可忍,但还要再忍!

由此,刘秀调整了方略。

量时度力,举无过事刘秀深知:天下初定,“天下疲弊”,大汉尚没有能力对匈奴发起大规模反击。

没有能力大规模反击,那就不大规模反击。

但是,不大规模反击,不意味着卑躬屈膝。

所以,刘秀既不大举反击,也没有像西汉初期一样,卑词花钱去买和平。

一切,量力而行,量时而为!

刘秀遂采取了三个政策。

1、收缩防线。

当时,匈奴掠夺最多的地方是河东地区。

一方面,面对机动灵活,出入无常的匈奴骑兵,汉军守河东地区,有点防不胜防;另一方面,天下初定,“中国未安,米谷荒贵,民或流散”,许多地区缺少人口。

因此,刘秀下令将雁门、代郡、上谷三郡的吏民5万余人,置于常山关、居庸关以东,“以避胡寇”。

如此,通过战略收缩,形成更稳固的防线,以更好的兵力,达到减少匈奴侵掠的危害。

2、战略收缩,暂时放弃西域。

当时,西域的车师等十八国,派遣王子入侍,献出珍宝,表示愿意臣服于大汉,请求大汉把匈奴人赶出去。

然而,刘秀深知:此时的东汉王朝,不具备万里远征,与匈奴角逐西域的实力。

因此,刘秀重赏诸使,把他们派来入侍的王子还回去,表示:“如诸国力不从心,东西南北自在也”,如果真的扛不住,你们暂时也不必非要继续效忠我大汉。

如此,西域诸国得不到大汉的庇护,只好继续依附于匈奴。

显然,这一收缩,听起来是有些屈辱的。

然而,大国竞争,拼的不是一时的面子,拼的是实力!如果大汉此时为了面子非要在遥远的西域与匈奴大战,则东汉王朝整个国力恢复的进程都会受到破坏!

只要国力恢复了,将来一切都会回来的!

2、防御为主,辅以有限规模反击。

刘秀派出杜茂、马成等名将镇守北边,修烽火台,构筑防御体系。

由于大汉收缩了防线,防御条件得到了增强,而中兴诸将又比较能战,因此,匈奴的侵扰造成的破坏十分有限。

在此基础上,刘秀又不失时机地组织了一些有限规模的反击。

比如,马援曾率3000人反击乌桓,只是,由于对方及时规避,因此,马援无所得而还师。

此外,祭彤也曾在辽东发起反击,大破匈奴与乌桓联军,大大震动了乌桓。

总之,刘秀的量时度力,虽然一时间显得有些消极,但实际上是更为深远的战略:只有国力恢复了,才可能真正地打击敌人!

把握机遇,搞定南匈奴,迅速扭转局势与西汉王朝一样,东汉王朝在初期也是以积攒实力、恢复国力为主。

然而,与西汉王朝不同,东汉在立国20多年后,就扭转了局面。

这一局面得以扭转,首先是因为一个意外因素:匈奴的分裂。

舆单于去世后,匈奴贵族内部发生了内讧。

于是,匈奴南边八部,开始与大汉接触。

后世很多朋友认为:正是匈奴内部的分裂,才给了东汉王朝扭转时机的机会。

话虽如此,但是,这样的机遇,并不是谁都能把握住的!

因为:南匈奴的实力很强,而且,他们只是在走投无路之下才开始与大汉亲近的。

如果把握不住机遇,大汉王朝不但可能无法长期控制住南匈奴,反而可能引狼入室!

而刘秀对机遇的把握,是教科书级的。

1、果断接纳,大行恩赏。

南匈奴请求内附的消息传来后,东汉朝廷即展开了激烈的讨论。

议者皆以为天下初定,中国空虚,夷狄情伪难知,不可许。——《后汉书.耿国传》

绝大部分人都反对接纳!

只有耿国主张:应该把握机遇,与他们联合,这是“万世安宁之策”。

刘秀决心展开胸怀,拥抱机遇。

然后···才有了然后!

于是,在东汉朝廷支持下,比在自立为单于,由此,匈奴分为南、北两部。

2、悄无声息,控制南匈奴。

很快,南匈奴纳了“投名状”,在与北匈奴的作战中取得大胜,展现了实力。

显然,如此强势的南匈奴,如果不采取有力措施,很可能转头又成为大汉的敌人,毕竟,他们是走投无路才来投靠大汉的,相互利用而已!然而,如果要采取有力措施加强控制,又可能引起对方的警惕和反抗,从而使潜在的问题迅速激化!

看刘秀怎么做的。

(1)、趁热打铁,安置、笼络。

南匈奴毕竟是“逐水草迁徙,无城郭常居耕田之业”的游牧民族,只有让他们妥善安置,才可能开始真正加强对他们的控制。

因此,在南匈奴大破北匈奴的次年,刘秀派人到距离五原西部塞80里处建立了单于庭;同时下诏:允许南匈奴部众迁入云中郡。

如此,南匈奴部众进入云中,生活得到改善,但与此同时,他们也同时受到了汉军的监督。

(2)、利用时机,逐步控制南匈奴贵族。

不久,刘秀又缓慢而坚定的,开始控制南匈奴单于。

第一次,在南匈奴发生叛乱时,汉军派出50名刑徒兵护卫单于。

第二次,在南匈奴与北匈奴作战失利后,迁南匈奴单于及主要贵族到西河郡,并留2000骑兵、500刑徒兵常驻西河,护卫单于。

由此,南匈奴首领,也就完全处于东汉王朝的监控之下了。

(3)、分散。

此后,又以南单于的号令,让诸王、侯、将军“皆领部众为郡县侦罗耳目”。

也就是说,南匈奴的部队,被分散安置在北地、朔方、五原、云中、定襄、雁门、代郡等处。

由此,南匈奴也就被纳入了东汉王朝的防御体系之中。

由此,东汉与匈奴的战争,形势逆转了!

以夷制夷,游刃有余南匈奴归顺后,大汉又开始争取依附于匈奴的乌桓、鲜卑。

乌桓、鲜卑,本就是因匈奴强盛,而被迫受其驱使而已。

如今,匈奴分裂,大汉王朝加紧各种笼络。

如此,乌桓、鲜卑也归顺东汉王朝,同样成了东汉王朝打击北匈奴的助手!

当然,拉拢乌桓、鲜卑,要付出的真金白银是巨大的。

仅仅拉拢鲜卑,就需要青州、徐州每年付出2.7亿钱。

这个费用是巨大的。

但是,用来拉拢帮手,总比贡献给敌人买和平要强得多呀!

由此,鲜卑、乌桓、南匈奴,成为大汉的助手。

有了这三位,东汉王朝不但基本上足以抵抗北匈奴的进攻,还屡屡以夷制夷,对北匈奴主动发起进攻。

由此,北匈奴退出漠南,退守漠北!

攻守易行了!

伐交:不是什么朋友都要交你要玩外交,对手也会玩外交。

北匈奴人的外交方式,是一朵带刺的玫瑰:派遣使者,请求和亲,双方永结同好!

这是敌人认怂了?

一般来说,对要面子的中国人来说,这样的请求,很难拒绝。

然而,东汉统治者看出了北匈奴的小心思。

北匈奴这段时间被动挨打,关键不就是因为南匈奴跟汉朝搞到一起去了嘛。

而你大汉为了笼络南匈奴、乌桓、鲜卑,是不是每年要花大笔钱?

如果北匈奴与大汉也成了朋友,那么,南匈奴是不是就对大汉不重要了?那你们是不是就不必每年花那么多钱来养他了?

北匈奴来认怂,无非就是要离间大汉与南匈奴的关系!

所以,大汉王朝不打算交北匈奴这个心怀叵测的朋友:你要来访问,欢迎!我们重重赏赐你!但是,和亲这样的事情就免了。至于永结同好之类的事情,以后再说吧!

如此,北匈奴的计划破产了!

既然如此,那大家接着打!

精准的反击大战略经过几十年的发展,东汉王朝国力得到了恢复。

如此,反击的时刻,也要到来了。

汉匈之间的战线如此漫长,该如何反击呢?如何反击,才能既确保胜利,又不耗太大国力呢?

这时,耿秉对反击匈奴的方略,提出了一个高屋建瓴的大战略。

臣愚以当先击白山,得伊吾,破车师,通使乌孙诸国以断其右臂;伊吾亦有匈奴南呼衍一部。破此,复为折其左角,然后匈奴可击也。——《后汉纪.孝明皇帝纪下》

这个方略,稳妥而精准。

1、进攻的主要目标,首先定在西域东部的白山地区。

(1)、这里分布着车师前、后部及伊吾卢城。这里是西域比较富庶的地区,经济价值很高,一旦夺得这些地区,对汉军在西域“以战养战”能打下好基础,减轻后勤压力。

(2)、这里是“西域之门户”,若能牢牢控制这些地区,就能打通前往西域的通道,近而控制西域诸国,“以断其右臂”。

2、逐向用兵,并敌一向。

先击天山,夺伊吾、车师等,然后再攻北匈奴北部,整个过程,既可避免两面出击,战线过长而带来的不利局面,便于集中优势兵力、各个击破敌军。

步步为营,稳扎稳打,东汉反击匈奴的战争四平八稳,正因为这样的战略思维!

首战就断其右臂,沉重打击对手随即,开打!

汉军兵分四路,展开迅猛进攻!

其中三路,都因为敌人的避让而无功而返。

当然,这三路,本来就是牵制性进攻,以防止敌人支援主战场。

而在主战场,也就是汉军选定的天山方向,战果惊人!

而主战场的指挥,在指挥上又是做到了“先胜而后求战”。

(1)、全部骑兵,闪电袭击。

此战,窦宪率领酒泉、敦煌、张掖三郡之兵及卢水羌胡兵共1.2万骑。

清一色是骑兵,行动迅速,而且,更有熟悉匈奴战法的羌胡兵参战,突然袭击,自然风驰电掣。

而在首战袭击取胜后,迅速进占伊吾城,占据先手,掌握主动。

(2)、以外交手段破坏西域部队与匈奴配合。

当时,西域各国多受北匈奴控制。

在窦宪初战取胜,掌握主动后,迅速让班超率领“三十六吏士”出使西域各国,从外交上争取了西域各国,给北匈奴来了个釜底抽薪。

(3)、第二阶段作战,直捣敌核心。

在巩固第一阶段战果后,窦宪随即发起第二阶段作战,准备击降西域大国车师。

当时,车师分为前后两部。其中,车师后王距离汉军很远,而且一路山高谷远,天寒地冻,不利于行军。

依常理,汉军应当先破车师前部,然后再攻其后部。

然而,汉军分析局势,认为后王乃二者之根本,击破后王则前王不攻自破!

于是,汉军出其不意,直扑其后部,迅速击降惊骇的后王;后王既降,前王也主动降汉。

如此,汉军取得了天山之战的辉煌胜利。

此战,干净利落,汉军如秋风扫落叶,每一步都由自己把控!

面对凶狠反扑,依靠英雄,不被牵着鼻子走此时,形势又发生了不利变化。

一方面,北匈奴失利尚存,而西域乃其财富重地,不可不争。

因此,北匈奴组织强大力量,对屯驻车师的汉军发起反攻!

另一方面,东汉王朝前一阶段的胜利极大,因此导致国家财政压力迅速增加。

这主要是因为班超镇西域的效率实在太惊人了,国家要经营西域诸国,需要的开支急剧增加。

北征匈奴,西开三十六国,频年服役,专输烦费。——《后汉书.杨终传》

同时,此时中原又遭大旱灾,又流行牛瘟,社会经济受到了一定影响。

这一情况下,东汉王朝一时无力大战。

按道理,这种情况下,局势会发生大的动荡。

然而,东汉王朝依然挺住了。

这主要是因为两个原因。

首先,这是由于大汉出了英雄——耿恭。

汉军主力撤离后,耿恭孤守天山地区。

在匈奴大举反扑时,耿恭率领自己的部下拼死坚守,上演了“十三勇士”的奇迹。

由于耿恭的坚守,虽然汉军最终无力保住天山地区,但是,汉军给了匈奴巨大的消耗,使匈奴虽然重新控制天山地区,却无力对班超经营的西域地区发起足够打击,实力迟迟不得恢复。

而更重要的是:东汉朝廷没有被牵着鼻子走,他们找到了新的破局点!

稽落山之战:及时发起的决战原本,东汉朝廷的意图,是先控制天山地区,降服车师等地,然后再北击其本部。

然而,形势变化后,东汉朝廷决心因势利导,不被牵着鼻子走,先不去争夺天山,而是:直接发起主力决战!

这时,北匈奴投入了很大力量在天山一带,而本部比较薄弱。

于是,汉军兵分三路,对涿邪山地区发起了猛烈进攻,准备寻歼敌主力!

这一次,预计的作战地点在今外蒙古地区,也就是漠北地区,距离很远。

要知道,此前,卫青、霍去病远征漠北,损耗是极大的。

然而,这一次,东汉朝廷做出了一些调整,使他们的成本大为降低,而对敌人的打击大为增强!

1、汉军精锐为骨干,又联合大量游牧武装。

既然是决战,汉军精锐就要上!

因此,东汉王朝投入了宿卫京师的北军五校尉所领精锐部队,以及黎阳营、雍营的部队。

同时,汉军大量投入了以南匈奴军为主的游牧军队,其兵力占到了总兵力的3/4。

这些游牧武装在草原的生存能力极强,对朝廷后勤的要求也就大大降低了!

同时,这些武装又熟悉当地的地形、水源及北匈奴的作战特点,给汉军作战带来了巨大的帮助。

2、按部就班的分路进击与果断的闪电袭击相结合。

此役的展开阶段,三路大军从不同方向向涿邪山一带推进。

这么做,是为了集中兵力,在降低后勤压力的情况下,尽可能在更加靠近敌人腹心的地方集结兵力。

而各路军队行动过程中,发挥游牧武装的侦察能力,弄清敌人情形。

然后,汉军得知单于驻于稽落山一带。

于是,窦宪遂以南匈奴贵族为向导,以1万余精锐为前军,迅速袭击,抓住敌人!而窦宪等人亲率大军为后继。

由于汉军行动迅速,敌人来不及转移,被汉军咬住,被迫与汉军进行决战。

最终,汉军一战定乾坤,大破北匈奴!

经此一战,北匈奴再度分裂,国力大减!

毫不手软,连续出击,最终取胜!此后,北匈奴屡屡求和。

但是,东汉朝廷决心趁其衰微,不给其喘息之机,要他的命!

于是,汉军连续发起了远距离冲击!

90年,汉军暗遣汉军与南匈奴的精锐部队,抵达涿邪山后,抛弃辎重,轻装急进,追至河云北,再次重创北匈奴。

91年,汉军乘虚出塞五千里,在金微山再次大破北匈奴!

两次出击,皆是出其不意,攻其不备,给了北匈奴沉重打击。

金微山之战后,北匈奴退出了漠北!

93年,汉军诛杀北匈奴单于,全歼其部众,北匈奴由此灭亡!

此后,北匈奴余部虽然仍然有不小的力量,但失去了政治统领中心,四分五裂,各自离散。

大部分北匈奴人,都西迁而去了。

虽然少数匈奴人仍然在边境地区骚扰,但是,他们对东汉王朝已经构不成威胁了!

东汉王朝击败匈奴,效果极大,基本上是灭掉了对方。

而从成本的角度来说,东汉王朝击败匈奴的过程中,国力基本没有被透支,社会经济继续恢复,国力逐步增长,人民负担并没有过度增加。

之所以如此,在于东汉王朝吸取了汉武帝时期的教训,采取了量力而行,稳步推进的方略。

因此,在整个较量中,东汉王朝没有计较于一时一地的得失,而是着眼于改变双方实力对比,因此,整个过程,即便局部地区有反复,但总体局势是汉军越战越强,而匈奴越战越弱。

而在力量运用上,东汉王朝大量使用了南匈奴、乌桓、鲜卑等游牧民族的力量,使汉军的远征成本大大降低,效果大大提高。

而在战术上,虽然窦宪、耿秉、耿恭等人在战术创新等角度不及前辈卫青、霍去病出色,但他们务实、缜密,在战争进程中积极进攻、大胆果断、灵活多变,抓住了各种机会,连续不断地给敌打击!

最终,东汉王朝再次击垮匈奴,为汉家威武再添辉煌!

weik

东汉是一个很成熟,有智慧的王朝。