盛唐的战斗力是惊人的。

强大的东突厥,曾为东北亚霸主。

李靖一战而定,前后不过数月。

吐谷浑雄踞青海,地盘广大。

李靖又一战而定,参战4万兵,又是数月而定。

随后,大唐灭万里之遥的高昌、焉耆、龟兹,皆是一战而定,从不拖泥带水。

而即便是地方极为庞大的西突厥,大唐三次讨伐,到灭其国,前后也不过6、7年。

高句丽,实力强于吐谷浑,但远不及东、西突厥。

然而,大唐动用了庞大的兵力,投入了大量资源,前后用了25年才平定之。

因此,今天网络上,许多把高句丽认为祖先的韩国朋友引以为傲,吹嘘自己的祖先极为牛逼,甚至一些韩国影视作品中演绎出高句丽射中唐太宗眼睛,太宗皇帝认错的奇葩剧情来。

高句丽真的很厉害吗?

妄自尊大、居心叵测的高句丽高句丽,是扶余族的一个支系,原居两汉玄菟郡(治今朝鲜咸镜南道咸兴)。

东北亚的少数民族,战斗力还是有的,但高句丽的战斗力也说不上太强。

三国时期,辽东公孙氏、曹魏毋丘俭就曾多次大破之。

只是,在司马懿平定辽东后,将辽东人民内迁,导致中原王朝在辽东地区的实力大为削弱。

加上魏晋南北朝数百年战乱,高句丽遂趁机坐大,先后侵占了辽东郡和乐浪郡等地。

到5世纪前期,其疆域东北已侵至松花江和黑龙江以南地区,西南达今韩国京畿道南端,成为东北亚地区的一个强大势力。

隋代时候,隋炀帝三征高句丽,不但没有成功,反而加剧了国内动荡,加速了隋朝的灭亡。

当然,我们知道:隋炀帝不能平定高句丽,也不是高句丽有多能打,而主要是因为隋国内起义和叛乱的影响。

然而,高句丽却从此更为自大!他们将阵亡隋军尸骨垒成“京观”,炫耀武力!

唐初时,高句丽对大唐采取了比较友好的态度。

他们不断派使者来通好,并应大唐要求,将隋代时被高句丽俘虏的中原人归还,又掩埋隋末辽东阵亡将士尸体,并毁掉了“京观”,甚至派太子入朝,贡献方物。

然而,高句丽对大唐的表面友好,其实是心怀叵测的!

一方面,他们在积极备战,准备应对大唐的进攻。

在与大唐交好的同时,他们在辽东地区修筑长城,东北自扶余城,西南至渤海,长达千余里。

另一方面,他们加紧对新罗、百济的侵略。

显然,高句丽对大唐的友好,不过是为了争取时间!一则争取时间侵百济、新罗,二则争取时间做好防御大唐的准备!

随后,高句丽威服百济,联兵侵新罗。新罗打不过,派人向大唐求助。

大唐派使者玄奖来调解矛盾。

高句丽拒绝大唐调停,表示:新罗要把隋末时夺取高句丽的五百里地归还,否则“恐兵未能已”。

玄奖表示:以前的事情,何必追究?何况,辽东诸城,本是中原王朝之地,我们尚且不说话,你们怎么能必求这些地方?

高句丽妄自尊大,拒绝了大唐的调停,俨然以东方盟主自居,继续南侵新罗。

看来,高句丽是以为自己很能打,不把大唐放在眼里呀!

既然如此妄自尊大,那大唐就只有打了!

高句丽,真的能打吗?

唐太宗亲征高句丽643年二月,大唐使者玄奖回到长安,汇报了高句丽的妄自尊大。

唐太宗遂决心亲征高句丽!

645年三月,经过两年准备,唐太宗率军向辽东进发,征高句丽之战拉开帷幕。

很快,唐军突破了高句丽的防线,连下玄菟、横山、盖牟、辽东、白岩等10城,围攻安市城。

只是,安市城久攻不下,至九月十九日,太宗下诏班师,攻高句丽之战暂告结束。

高句丽军战斗力不强,但高句丽不好打唐太宗一生用兵,无往不胜,唯征高句丽未能一战而定。

因此,后来许多韩国朋友兴奋无比,吹嘘高句丽军何等神勇善战,就连我中国的战神李世民也打不过他。随后,又演绎出高句丽射手射瞎太宗一只眼,太宗跪地认错求放过的奇葩剧情来。

其实吧,虽然高句丽统治区域包含了今天韩国的一些地方,但高句丽的精华部分在我辽东地区,是我国边疆政权,与今天的韩国基本上没有太大关系,韩国朋友这是认错了祖宗。

同时,太宗未能一战而定高句丽,真的是高句丽军强大吗?

1、唐军未达到设想的目标,但绝不是一场败仗。

此战,唐太宗吸取了隋炀帝大举用兵伤国本的教训,严格控制了用兵规模,出动兵力为10万左右。

10万左右,兵力也远少于高句丽的军队。

十万之军,自三月开战,至九月十九班师,半年时间,攻取玄菟、横山、盖牟、磨米、辽东、白岩、卑沙、麦谷、银山、后黄等十余城,迁徙辽、盖、岩三州户口7万人入山海关内,歼敌4万余,自己损兵2000。

虽然对于唐太宗这样的人来说,由于没有一战而定高句丽,被认为是不成功的,但是,客观来说,这样的战果,难道真的是败仗吗?

唐人严苛要求自己,认为此战不成功,但高句丽又哪有底气说自己是胜利者呢?

2、高句丽军战斗力真不行。

此战中,唐军与高句丽的交战,多次以少击多,但屡屡取胜。

唐军攻辽东城时,高句丽以步骑4万来援,李道宗率4000兵迎战,一战而胜。

唐军攻白岩城时,高句丽以1万军来援,结果,契苾何力率800精骑迎战,一举取胜,带伤追击数十里,斩千余人。

最大的一次交战,就是在唐军屡攻不下的安东城下。

当时,高句丽兴兵15万来救援,结果,被唐军一战而破,高句丽2万人被斩,请降者3.6万余人!

高句丽军的战斗力,是真的不行。

然而,唐军为何仍然未能一举灭之呢?

3、高句丽不好灭,需要调整方略。

高句丽军的战斗力不行,不但不如唐军,也不如突厥、吐谷浑。

只是,高句丽,确实不好打。

(1)、城郭之国,难以速克。

突厥人虽然战斗力很强,但系游牧军。唐军只要一战破敌,然后充分把握机会,追击得好,就能取得决定性战果。

与突厥不同,高句丽是城郭之国,各处都有城墙防御,唐军唯有采取攻坚。

(2)、辽东的环境,使唐军的进攻难以持久。

辽东地区,秋天多雨,辽河泛滥,常常为泽国。

唐军此次出征期间,“泥翢二百余里,人马不可通”,后方补给运输十分困难。

而到了冬季,这里又是冰雪时期,唐军行于冰天雪地之中,攻坚作战,无用武之地。

因此,唐军在连获大胜的情况下,到了九月,后勤就比较紧张,只有退军了。

(3)、很难改变“平推”。

此战中,在久攻安市不克时,许多人建议李世民绕过安市,直攻其后,从体系上破坏敌人的城池防御群,但被长孙无忌所阻止。

这常常被认为是唐太宗的失策,认为这是唐军未能一举平定高句丽的重要原因。

其实,李世民本人在大唐统一战争中就是“攻其必救”,长驱直入的高手,他此时没有采取长驱直入,自然是充分考量了风险的。

深入敌国而后勤补给极为困难的情况下,如果不能拿下一城为后勤据点,反而绕城而进,补给困难会进一步加大,而后方的敌人兵力即便空虚,也是婴城而守,唐军也是要打攻坚战的。

这种情况下,绕过前面的坚城去打后面的坚城,实无把握;而一旦不能取胜,要全师而退,风险也是巨大的。隋炀帝征高句丽时就吃过这样的大亏!

所以,征高句丽,要调整思路了!

必胜之策:骚扰战647年二月,唐太宗决心再征高句丽。

然而,这时,有高人献策,给唐太宗指出一条必胜之策:高句丽依山为城,很难速克。上次您亲征的时候,高句丽人不得耕作,生产生活秩序已经被破坏了。如今,如果总是派偏师骚扰,使他们疲于奔命,不得休息,那么,鸭绿江以北,“可不战而自取矣”。

唐太宗这样的人,当然一听就听出了这个主意的玄妙。

因此,唐太宗遂改变了以大兵团攻城略地的攻坚战术,改以小股部队骚扰的作战方针。

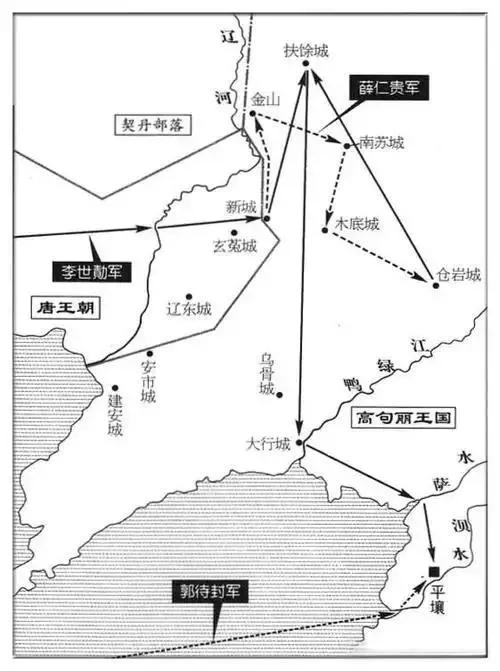

于是,647年五月、九月,唐太宗先后派李勣、薛万彻等人发起骚扰战。

果然,高句丽吃不消了。

高句丽举国疲弊,高句丽王派其子入唐谢罪。

然而,太宗皇帝灭高句丽的决心已定,现在不是你谢罪就可以了!

648年七月,太宗派人造大船、募勇士,决心趁高句丽举国困弊之机,于次年发兵30万,再征高句丽!

变故然而,就在太宗皇帝要再征高句丽时,649年春,太宗染病,五月驾崩,遂罢东征之役。

一来,新君初登大宝,立刻大举征调自然是不利于稳定的;

二来,高句丽已经认怂,派人入朝谢罪,并暂停了对新罗的侵略。

因此,在此后的几年,唐高宗对高句丽恢复了和平关系。

这一和平,就是5、6年。

然而,经过一段时间的和平,高句丽恢复了元气,又开始对新罗采取攻势了!

655年,高句丽与百济联兵一举夺了新罗33城!

新罗来求救。

于是,唐高宗这才重新开启对高句丽的战争!

继续骚扰,但效率低下,未达到效果唐高宗决心,延续太宗皇帝生前留下的骚扰之策,继续以偏师骚扰高句丽。

655年正月,新罗来求援;二月,高宗就派程名振率军骚扰。

当时,高句丽见唐军兵少,打开城门来攻,被程名振一战而破,歼敌千余人,焚其罗城及附近村落而还。

658年八月六月,高宗又让程名振和薛仁贵率军进攻,攻占了新城西北的赤峰镇,歼守军400余人,俘获百余人。高句丽派军3万迎战,程名振一战歼敌2500人,引兵而还。

十一月,薛仁贵又在横山大破高句丽大将温沙门。

这段时间,唐军继续以偏师骚扰高句丽。

然而,效果却远不及太宗时期。

显然,骚扰的频次实在太低,规模也过小,骚扰的效果自然也就大打折扣了。

之所以如此,主要是:大唐与西突厥的斗争也到了关键时刻。

比如,655年,苏定方、程振名骚扰高句丽取得小胜后,立刻西去,到当年十月,他们就出现在与西突厥大军主力决战的战场上。

658年,程名振、薛仁贵再次在骚扰战中取得小胜,然后次年,薛仁贵就出现了与西突厥的战场上!

659年,刚刚平定西突厥苏定方又出现在与吐蕃人作战的战场上···

大唐帝国辽阔的疆土,反倒是给高句丽续了几年命。

维护和平,调整方向而这时,朝鲜半岛的形势又发生了新的变化,这就要求大唐帝国调整用兵方向。

660年三月,百济在高句丽的支持下,对新罗发起大规模进攻。

新罗不敌,再次求救。

这个时候,大唐帝国需要更加直接地支援新罗,首先与百济侵略军作战。

因此,高宗派出了10万大军,会合新罗军5万,展开了对百济侵略军的作战。

百济比高句丽更不能打。

很快,在熊津江强行登陆,歼敌数千,杀向熊津城(位于今韩国公州),又歼敌万余,一举破城!

百济王、太子及诸城城主相继归降。

高宗将百济37郡200余城76万户分置五都督府,以其酋长人都督、刺史,胜利班师!

随后,百济余部,又迎日本国,企图继续抗唐。

然后,661年,白江口一战,日军和百济军一起被收拾掉了!

如此,百济平定!

说实话,一些韩国朋友认高句丽为祖先,其实,从各方面来说,百济的地方才与今天韩国更多重合···

当然,收拾百济和日本军,以及随后安定、经营百济,大唐又耗费了几年时间,自然给高句丽又多了几年时间。

然而,现在,时间到了!

灭高句丽:多方掣肘,多次失误,但不妨碍最终胜利。此后,大唐对高句丽的最终作战,既出了很多状况,又出了不少失误,给高句丽又多了些支撑时间。

1、首攻平壤:功亏一篑。

661年,在唐军继续在百济作战的同时,唐军分道也对高句丽发起进攻,决心一举灭之。

唐军的战斗力真不是盖的,很快就连破坚城,突破鸭绿江,逼近平壤。

然而,这个时候,铁勒族九姓叛唐。

高宗急召大部分军队班师回朝,而以苏定方和庞孝泰分道进军。

苏定方牛逼,一路杀到平壤城下。

然而,庞孝泰的军队是岭南兵,在二月的时候杀到天寒地冻的朝鲜半岛,战斗力削弱,遭到失利,孝泰及其子13人悉数战死。

苏定方孤军深入,又值天降大雪,只好退兵。

这表明:帝国在百济未彻底平定前,虽然有能力再攻高句丽,但已经比较吃力(连岭南兵都调来了),如果其他国防方向出现问题就不得不暂且放弃了!

所以,帝国决心先经营好百济,然后再大举攻高句丽。

2、偶有奇葩,破坏不了胜利。

667年,百济经营得差不多了,大唐遂开始对高句丽发起最后一击。

这一次,大唐还是除了奇葩。

李勣本意,是速战速决,利用敌人防御体系的失误,直捣平壤。

然而,文人万顷比较喜欢卖弄文采,不知兵事。

他奉李勣的命令,写《檄高丽文》的时候,居然把李勣说的高句丽防御漏洞透露了出来,讽刺对方“不知鸭绿之险”,结果对方恍然大悟,立刻加强鸭绿江防御,使唐军主力不得渡江。

然而,李勣到底是李勣。

他让薛仁贵率2000人攻打今四平一带的扶余城。

薛仁贵豪言“兵不在多,顾用之何如耳”,以2000人攻城,歼敌万余,一举破城。

随即,扶余川40余城,受薛仁贵威名所震慑,纷纷请降。

高句丽军不忍扶余有失,遂主动往救,结果,李勣等着他,双方一战,唐军歼敌3万余,一举渡江,直扑向平壤。

随即,各路大军云集平壤,围城一个月。

平壤城内粮饷将尽,高句丽王遂率首领98人,持白旗向唐军请降。

高句丽,终于被大唐灭了!

高句丽军的战斗力,确实不怎么样。

无论是唐太宗时期,还是唐高宗时期,高句丽军都不是唐军对手。

而高句丽能坚持25年之久,主要是因地缘上的因素。

首先,辽东地区的气象和地理特征,使唐军正面进攻的时间窗口很短,逐个攻其城郭,难以一次解决问题。

同时,大唐帝国疆域辽阔,各个方向守卫边疆的任务都很重,无论对高句丽的骚扰还是主力作战只能是断断续续,难以持续。

而且,当时的朝鲜半岛,百济、新罗,以及日本国,形势错综复杂,大唐帝国只有从全盘考虑来确定用兵顺序,不必非要先平定高句丽。

这种情况下,高句丽才能坚持25年!

这种情况下,与高句丽本无太大关系的韩国朋友,反倒跑出来吹嘘高句丽,胡编乱造,实在令人啼笑皆非!