秦始皇,作为中国历史上首位一统天下的皇帝。

其生平事迹,长久以来一直是学术界深入探究的核心议题。

特别是秦始皇逝世后,围绕丞相李斯与中车府令赵高,是否联手伪造遗诏,废黜长子扶苏,改立幼子胡亥为帝的事件,成为了流传千古的未解之谜。

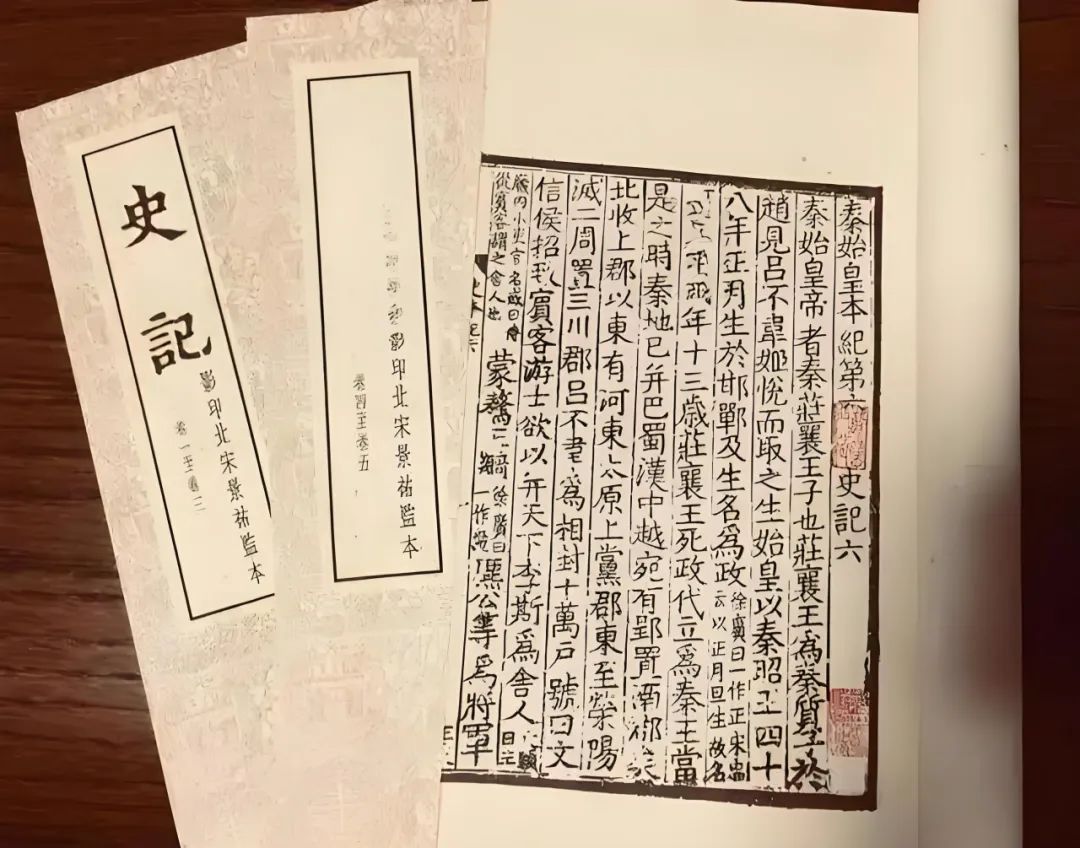

两千余载光阴流转,国人普遍依据司马迁《史记》中的叙述,视李斯与赵高为两大奸佞之臣。

据称他们在秦始皇薨逝后,共同篡改遗诏,扶立胡亥登基。

此举,直接引发了秦末的动荡不安。

《史记·秦始皇本纪》中,详细记载了这一过程:“高乃与公子胡亥、丞相斯定计,毁去始皇所封之书,而诈为丞相斯受始皇遗诏于沙丘,立胡亥为太子。复书赐公子扶苏、蒙恬,列数其罪,赐之死。”

历代文人对于李斯的评价,亦多基于司马迁在其传记中的论断。

即李斯虽为秦始皇立下赫赫战功,却因“严刑峻法,听信赵高邪说,废长立幼”而难称忠臣。

司马迁甚至感慨,若非李斯所犯的这些过错,他本可媲美周朝的周公、召公,成为流芳百世的贤臣。

然而,历史的真相究竟如何?

2009年,北京大学接收了一批由海外捐赠的西汉竹简,共计3300余枚。

这批流失海外多年的珍贵文物,回国后被称为“北京大学藏西汉竹书”。

在这批竹简中,发现了众多失传的文献。

涵盖了数术、兵家、阴阳家、诗词歌赋、诸子百家以及方技医术等多个领域。

尤为引人注目的是,其中一批竹简详细记载了秦始皇的故事,这批竹简名为《赵正书》。

秦始皇姓嬴,氏赵,名政(亦可称赵正)。

在《赵正书》中,所讲述的秦始皇传位故事,与《史记》大相径庭。

据《赵正书》记载,秦始皇在沙丘病重之际,曾召见李斯,对其言道:

“吾已享尽霸王之寿,足矣……”

面对幼子的孤弱无力,秦始皇深感无奈。

……随后,他忧虑大臣间的纷争可能会愈演愈烈,进而侵扰君权。

有言云:牛马相斗,蚊虻却无辜丧命于其下;大臣争斗,百姓必将深受其苦。他悲叹自己孩子的年幼与民众的困苦,希望在临终前能确定好继承人,以保护他们免受未来可能的苦难。

这段话,透露出秦始皇深沉的忧虑:

他自知时日无多,而孩子尚幼。

一旦他离世,大臣们为争夺权力而起的纷争,可能会将整个秦国推向毁灭的边缘。

他深切同情自己年幼的孩子,和饱受战乱之苦的百姓。

因此,在生命的最后时刻,他迫切希望有人能为他决定继承人的人选。

听闻此言,丞相李斯连忙表忠心。

他恭敬地叩首说道:

“陛下万寿无疆,福泽绵长。

我并非秦地之人,却因陛下的信任而得以在秦国施展才华。

我深感荣幸,愿为陛下和百姓肝脑涂地。

我一直谨遵法令,暗中加强军备,整顿政务,选拔勇士,尊崇大臣,并赐予他们丰厚的爵位和俸禄。

正是这些努力,使得秦国能够一统天下。

我深知不仁之人会耗尽财富,无勇之人会轻易赴死。

但即便如此,我也愿意为陛下奉献一切,直至生命终结。

然而,如今却受到这样的猜疑,若陛下认为我有罪,我愿以死谢罪,以报陛下之恩。”

秦始皇听后,情绪失控,泪流满面地对李斯说:

“我并非怀疑你,你是我的忠臣。

只是,我现在真的很需要你们为我出谋划策,确定继承人的人选。”

随后,丞相李斯与御史冯去疾联名上书,请求立胡亥为继承人。

秦始皇对此表示同意:“可以。”

然而,胡亥继位后,却杀害了扶苏、蒙恬等人,李斯也未能幸免。

这一历史事件,在《史记》中得到了详细的记载。

李斯在囚禁期间,曾自称犯有七大过错。

但这些所谓的“过错”,实则涵盖了统一六国、标准化度量衡及拓展疆土等七大卓越功绩。

遗憾的是,由于赵高的阻挠,李斯呈递给胡亥的奏章均未得见天日,最终他含冤被杀。

相似情节亦见于《赵正书》的记载,且该书还额外补充了李斯临终前的遗言。

在生命的最后一刻,李斯直面胡亥,言辞激烈地指责道:

“我虽死,你亦将随之而亡!”(意为“我命休矣,大王亦将步我后尘。”)

他还列举了秦二世的诸多错误,诸如“自毁宗亲”、“颠覆国家”,并预言了秦国的悲惨未来:

“我已目睹其祸患降临!”(意为“我目睹其灾难已至。”)

彼时,子婴曾力劝胡亥勿杀李斯。

但胡亥并未采纳,李斯终遭不幸。

李斯逝后不久,赵高便除掉了胡亥,而赵高自己最终也命丧章邯之手!(这一情节与《史记》的记载存在差异)

依据《赵正书》的描述,李斯被塑造成了一位忠臣的形象。

他未曾篡改遗诏,且不断向胡亥进谏。

司马迁所加诸于他的两项罪名,在此书中均无所体现。

然而,北京大学中国古代史教授辛德勇等学者,仍主张应以《史记》的评价为准绳,《赵正书》仅作为参考。

鉴于秦朝距今已有千年之遥,加之秦末战乱等因素,诸多历史资料已湮没无闻。

我们今日所知的李斯故事,实则仅是基于有限文献的解读与重构。

《赵正书》与《史记》中关于李斯的记载,既有相似之处,也存在分歧。

对此,您有何看法呢?