1987年1月7日,我军突击队接到命令,进入中越边境的310高地执行作战任务。

战斗中,形势一度危急。

一名战士虽身负重伤,仍不顾个人安危,坚守在越军屯兵洞的铁网前,确保炸药不掉落。

临终前,他艰难转头,向队友嘱托:“请别告诉我娘,我是这样牺牲的……”

话音未落,炮火轰鸣,队友们眼前一片惨烈,他已无法再言语。

这位英勇牺牲的战士年仅20岁,名叫马占福。

不久前,他还曾抱着录音机,像孩子一样哭着呼喊了26声“娘”。

马占福身上究竟发生了什么?为何他会如此壮烈牺牲?

当他的牺牲消息传回家乡,家人又将承受怎样的悲痛?

1987年,中越边境线上,中越战争已持续近十年。

为打击越南军队,我军根据总指挥部指示,决定组建突击队。

消息传出,全连士兵争相报名,但突击队名额有限,需通过选拔确定。

马占福率先提交申请,表明决心。

然而,指挥部对此产生争议。

有人认为马占福不符合标准:“他营养不良,身材矮小,突击训练可能都撑不住,执行任务不妥。”

郭继额,曾是马占福的队长,也是本次突击队队长,为他辩护:“我们不能只看外表,更重要的是战士的决心和身体素质。我看到了马占福的意志和坚持。”

自1984年参军以来,马占福一直全身心投入训练。

每次训练后,即使疲惫不堪,手臂红肿,马占福也总是坚持留下来进行额外训练,直至筋疲力尽。

在新兵训练期间,马占福便展现出卓越的天赋,他曾用五发子弹打出49环的成绩。

面对队友的称赞,他总是谦逊地摇头,说:“还不够,我还需继续努力。”

马占福不仅勤奋,还是个十足的“老好人”。

因儿时经常挨饿,入伍后他习惯在衣服里藏些食物以备不时之需。

他平时舍不得花钱,把所有积蓄都寄回家里。

不了解他的人常拿他开玩笑,但他总是友好地笑笑,从不争辩。

当这些人来求助时,他更是不计前嫌,甚至倾囊相助。

听了郭继额的话,指挥部干部们沉默片刻后,决定在名单上加上马占福,让他成为突击队的一员,并担任爆破手。

马占福没有辜负期望,在中越战场上展现出了自己的能力和价值。

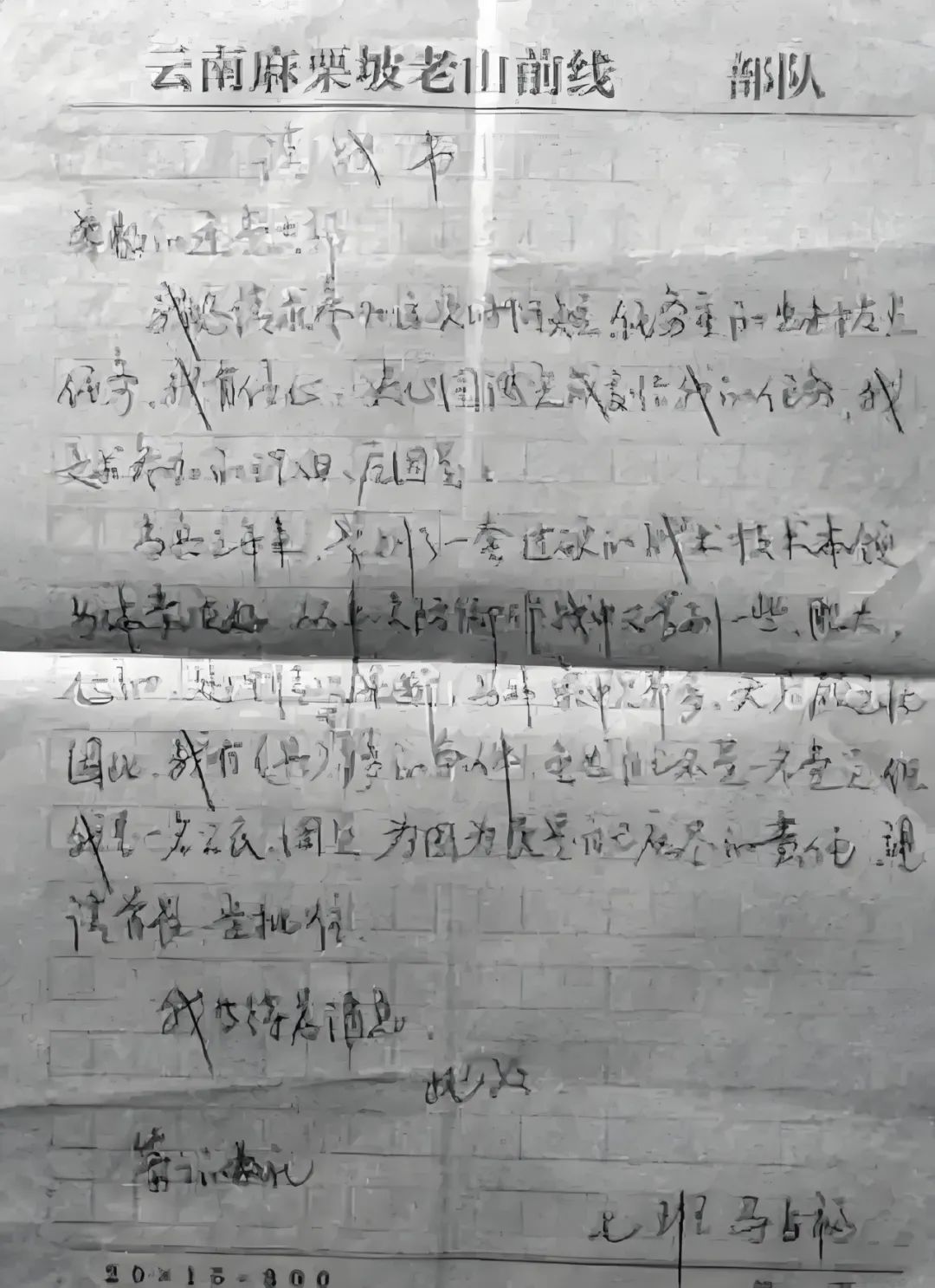

出征前夜,突击队队员按要求写下遗书。

大家陆续写完离开,只剩下马占福仍凝视着手中的信件。

他脑海中浮现出探亲离家的场景:

娘早早等在村口,向他招手,接过包裹,还为他做了最爱的炊饼。

临别时,娘含泪拉着他的手,叮嘱他要好好表现,与队友友好相处。

正是娘的话,激励着他勇往直前,他不惧为国牺牲。

但此刻,他可能再也见不到娘,再也握不住她的手了。

马占福的泪水滚落,他紧紧握住手中的信纸。

眼泪在纸张上晕开,形成一小块墨迹,这可能是他最后一次给母亲写的信了。

想到此,马占福急忙站起身,跑进队长帐篷,恳求道:“队长,我母亲不懂字,能借我用下队里的录音机吗?万一我回不来,还能给她留点话。”

回到帐篷,打开录音机,他却一时语塞。

想说的太多,家里的状况、母亲的健康,还有对母亲的深深思念……

马占福哭了很久,直到快集合,他才擦干眼泪,倒回磁带空白处:“战争难免牺牲,我愿为国捐躯。唯一的愿望是,能再见您一面,娘。”

他反复呼喊“娘”,共26次,每一声都饱含深情。

录完后,他依依不舍地将录音机放回桌上,匆匆归队。

1月7日,指挥部下令,突击队在寒冷雾气中提前进入310高地前线阵地,静待进攻时机。

雾气渐散,越军在杂草和怪石间布下严密工事,并发起猛烈扫射。

总部下令自卫反击,突击队迅速出击,突袭越军屯兵洞。

作为第一爆破手,马占福冲向四号目标。

枪弹呼啸,他巧妙利用地形靠近,解开炸药包扔向敌人,成功摧毁火力点。

随后,他绕到下一个火力点,面对更加猛烈的敌人反击。

一阵枪声突响,马占福不幸中弹,鲜血迅速涌出腹部。

他来不及多想,迅速撕下衣角堵住伤口,忍着剧痛,眼神坚毅地拖着受伤的身体艰难爬行,再次向敌人主要火力点冲去。

到达火力点位置时,狙击敌人发现了马占福,毫不犹豫地朝他头部开了第二枪。

马占福晕了过去,醒来后战斗仍在继续。

他看到身边的战友倒地,后方队友也受火力压制。

他默不作声,加快了爬行速度,一点点接近敌人火力点。

一米、两米……终于,他顽强地爬到了敌人身边。

此时敌人正在扫射,马占福抓住时机一跃而起,将爆破筒插入火力点。

敌人惊觉并试图推出,但马占福用身体压住铁网,紧紧抓住铁丝网防止爆破筒掉落。

他费力转头,大声嘱托队友:“别告诉我娘,我死得这么惨。”

话音未落,敌人炮火与爆破筒同时爆炸。

战友们只见马占福身体被炸飞,悲痛欲绝,红着眼向敌人阵地冲去。

战斗以胜利告终,但代价巨大。

马占福所在队伍,从88人减至8人。

战后,战友们带着马占福遗物和信件来到他老家。

看到一个衣衫褴褛、满面沧桑的老人乞讨,战士们不禁落泪。

老人看到整齐着装的战士们,四处张望寻找熟悉的身影,却未见马占福。

“我的儿子呢?马占福,他还会回来吗?”

没人忍心回答这个问题,但沉默对马占福的母亲而言,已是答案。

她似乎明白了什么,整个人失去了活力,眼神空洞。

见此情景,马占福的战友递上录音机,希望能给她一丝慰藉。

录音机里传来熟悉的声音,一声声呼唤着“娘”,让老人感觉马占福就在身边。

她不禁哭了起来,紧紧抱着录音机,一遍遍听着,回应着录音里的呼喊,关切地询问。

尽管悲痛,老人知道儿子是自愿行动,为他感到骄傲。

她最大的心愿,是在临终前能去儿子的坟前看看。

然而,因贫困和路途遥远,她最终未能如愿。

临终前,老人对马占福的弟弟马占贵说:“你哥一直在等我们。等家里攒到钱,你一定要替娘去看看他,带些坟前的土回来,撒在娘的坟上……”

2012年,在政府和抗战老兵的帮助下,马占贵终于来到马占福的墓前。

他亲自扫墓,并将坟土带回,撒在母亲的坟上,完成了母亲的遗愿。

其实,像马占福这样的战士还有很多,他们以坚定的意志对抗敌人,用视死如归的精神保卫祖国。

他们的名字和事迹,如同烈火般燃烧在血液中,照亮国家前行的道路。

他们的奉献将激励一代又一代人,传承时代的火炬。