卜正民的这本《纵乐的困惑》与《维米尔的帽子》应该比照着读,才能让我们看出大明帝国由盛转衰的历史过程。

虽然书名叫做《纵乐的困惑》,这应该是一个“吸引人的噱头”,副标题——明代的商业与文化,才是本书的核心内容。

官方的内容简介是这么说的——

明代中晚期经历了一次经济变革,商业蓬勃发展,改变了明朝人日常劳作、旅行和消费的方式。明太祖朱元璋为实现“小国寡民”的理想而一手打造的社会组织结构和通信交通系统,成了商业世界赖以成长的奠基石。人们追逐时尚,享受物质的愉悦。富商巨贾把手中的真金白银,换作跻身上流阶级的通行证。女性不再只是家庭的附庸,通过写作诗文、远途旅行、做小生意彰显自身的存在。旧有的阶层结构和道德界线变得模糊,金钱似乎成了唯一的筹码,让上层士大夫感到困惑与焦虑……引用这一段,是我突然想到,其中不少内容,放在当下也成立。

这几年全球经济出现拐点,算是经历了一次经济变革,商业注定还是会蓬勃发展,天灾人祸则必然会冲击大众的生活与思想方式——人们追求享乐、寻求物欲,社会结构与人伦道德的历史边界线真的开始模糊;手机app、发达的物流、财税体制等等,成为后疫情时代商业发展的奠基石。

开国的朱元璋,希望建立一个“理想社会”,百姓可以自给自足,各地相互独立,社会各个阶层能各居其位,安定团结平等互助。

由此,有了令人啼笑皆非的“职业继承制度”,最有特点的是【军户】——也就是职业军人。

后浪汗青堂出过一本《被统治的艺术》,里面提及中下层百姓是如何在这种严苛制度下动用自己的智慧艰难生存的。

当然,还有无法成功运作的“里甲制”,还有似乎超越时代的“黄册制度”——不是说“黄册制度”不好,而是当时的技术不足以让该制度完美运行。

其实在“土木堡之变”发生前,明初的国家运行还算正常,但年轻的皇帝“北狩”,本身就是皇权神圣性被破坏的标志,更不用说之后即位的并不像最初的几位那么励精图治,像正德皇帝“耽于玩乐”,嘉靖皇帝“忙于炼丹”,留下不少“佳话”。

曾经发达的交通网络,尤其是漕运体系和海运贸易,极大促进了南方、沿河、沿海区域的商业发展,传统的“士农工商”的以职业区分贵贱,也逐渐被家庭拥有的财力作为标准替换——“趋富贵而厌贫贱”。

与今天相似,有钱的新贵可以承担子嗣进入社会精英阶层所必须的文化、思想培育成本后,传统士大夫不自觉地想建立无形壁垒以保证“阶级永固”,但商业与政权必然交织,尤其中央政府慢慢放松对地方政府的强烈干预后,地方政府越来越依靠地方财阀建立的贸易体系来维护区域的财税流转、行政运作、文教事业,当然,地方商贾也愿意配合政府举措,因为他们自己或后代是可以因为各种关系而成为新一代的士大夫。

这种结构的隐患是,小农经济在商业迅速发展之下日益解体,人口流动加速,社会生活呈现不稳定,国力因区域性不平衡但产生衰微。

更大的问题是,如果不进行商业化,国家经济跑不动,进行了商业化,经济因素会产生更大的社会问题。

比如,无数的新富如果不能得到社会地位,便会追求享乐,比如,追求各种奢侈品,以及沉溺于男女享乐——这当然要求那些高档次、知书达礼通晓音律的红粉佳人。

我们可以想想,什么“秦淮八艳”是怎么来的。

经济发达的城市吸纳了更多人口,贫富差距加大,使得不少贫困男性寻求精神寄托时会寻找章台,而贫困家庭则会把女性卖给青楼,由此又形成一个畸形且有“稳定供需”的产业链。

同时,由于贸易的发达,如粮食、布匹的生产地区,与消费地区可以相对分离,像耕地不多的福建,有大量人口进入商业领域,并形成一种势力。

商业的繁盛也给后来的“一条鞭法”提供了一定的实施基础,问题也随之而来——

第一,缺少中央强制监管的税收制度,以明代中下层官吏令人触目惊心的腐败程度,必然导致民不聊生,老百姓活不下去了,只能成为“流民”;

第二,因为中央政府缺少对地方的强制管控,中央税收不足,一旦出现边疆问题,入不敷出的庞大军费开支会成为国家的极大负担——不打仗,国家完了;打仗,要征税,老百姓完了,最后国家也完了;

第三,白银货币化的确让大量白银涌入帝国,但帝国似乎并没有考虑进口一定的“国内稀缺品”——比如技术。国内资源流出、大量货币涌入的问题是严重的通货膨胀,引发普通百姓大量破产,生产端萎缩。

不仅如此,有钱人有钱但不知道哪里花,消费端的萎缩造成生产端进一步崩溃,这就是恶性循环。

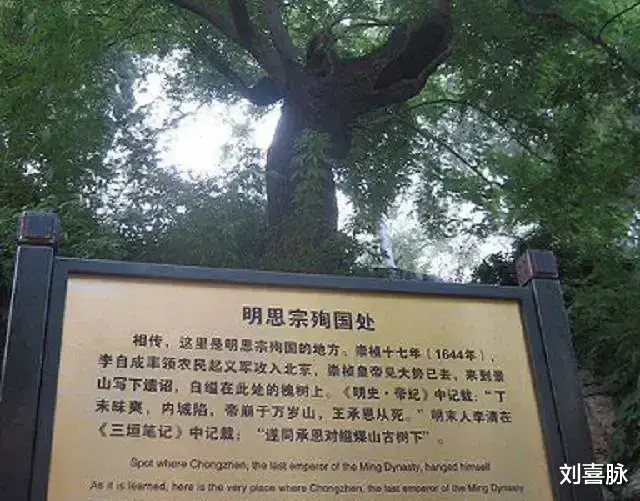

之后,就是我们可能听过的历史,小冰期引发的粮食短缺、瘟疫肆虐,李自成与东北的清军都开始闹腾了,而白银短缺的问题一度让朝廷“没有钱”,而因为生产端的问题,混乱的局势让“钱”也不能有效转化成急需的物资,再加上整个社会层面好几代人培育出的道德败坏,世风日下。。。

反正,这一系列组合拳打下来,明王朝是真的扛不住。

如果说朝代更迭自有命数,这可能真的就是大明帝国的命数到了。

几遍《纵乐的困惑》读下来,让我们看到一个传统农业社会向更高一级社会转变中的混乱与痛苦。

对于身处新世纪全球商业化中的我们,不应通过这本书只看到历史,还应提防类似的道德败坏、政商勾结等带来的隐患,更有实用价值的是,看到历史夹缝中相似的财富机会,虽不见得是大富大贵,寻求一种小富即安,倒是更可行的策略。

学而不思则罔,落实才能让思想不断迭代。

【题外话】

卜正民的《纵乐的困惑》与《维米尔的帽子》我是一起读的,版本是2023年的新版,出品方还是理想国。

这两本我啃得很慢,读了将近两周——当然,还有琐事影响进度,读完之后,对整个明代的经济文化和当时的全球贸易有了更新的认识。

我想,这两本“不好读”的书让人感觉“醍醐灌顶”,一方面是卜正民的功力深厚,另一方面,则是译本质量很高。

我在以前的长评中多次吐槽当代“某些专业译者”其实“不专业”的情况,有些译者用机翻打底,我看得出;有些网红译者“几乎每天”在“小黄书”上发自己“翻译书籍时的工作美照”,我无所谓。

但请这些翻译们能不能给自己的译文负点责任?最起码,人名、引用的书籍,能不能用比较通用的译法?狗屁不通的倒装句能不能用脑子过一遍再刊印?你不是该专业的无妨,突击补习一下总可以吧?

至此,希望【理想国】能在这个越发浮躁的时代,一如既往地严格把控译著质量关,给越来越稀缺的读书人予以维护初心的坚持。

以上。