抗生素是现代医学的重大进步之一,但它并不是“万能药”,也不是感冒发烧时的“标配”。更重要的是,一旦开始服用抗生素,不能随便停药。

很多人对抗生素的理解还停留在“吃几天没事就停了”这种状态,但这种做法,反而可能害了自己。

今天,我们就来聊一聊抗生素的6个常见用药误区,你踩过几个?

抗生素不是退烧药,更不是万能药

抗生素不是退烧药,更不是万能药很多人在生病时,尤其是发烧时,会直接要求医生“开点抗生素”。但其实绝大多数普通感冒、流感,都是由病毒引起的,抗生素对病毒根本无效。退烧的过程,是身体在和病毒“打仗”,吃抗生素非但帮不上忙,反而可能带来副作用,比如腹泻、肝肾负担加重、甚至引发耐药菌。

有研究显示,中国儿童抗生素使用率一度高达60%以上,而世界卫生组织建议控制在20%以下。滥用抗生素,是导致超级细菌出现的主要原因之一。这些细菌一旦对多种抗生素产生耐药,普通的感染就可能变成致命的疾病。

“吃几天好转就停药”是个大误区

“吃几天好转就停药”是个大误区很多人吃抗生素时,三天后症状减轻,就自行停药,觉得“病好了”。其实这是最大的误解。

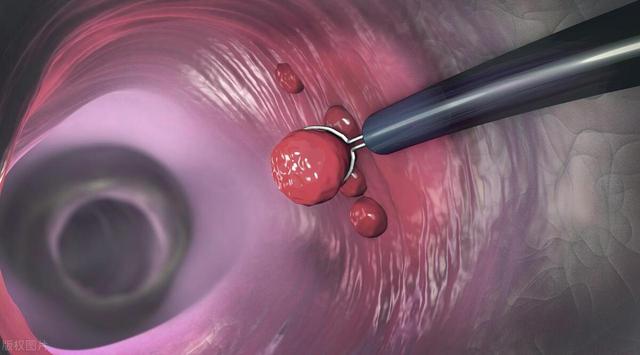

抗生素的作用,并不是“把病压下去”,而是要彻底清除体内的细菌感染源。如果中途停药,一部分细菌可能没被杀死,它们反而会变得更强、更难对付,甚至变异成“耐药菌”。

医学上称这种行为为“非依从性服药”,是导致感染复发、病情加重甚至住院时间延长的重要原因。一旦细菌耐药,治疗的难度和成本将成倍增加。

抗生素不是越贵越好,也不是“广谱”越安全

抗生素不是越贵越好,也不是“广谱”越安全很多人以为抗生素越贵越有效,或者“广谱抗生素”能杀死更多细菌,吃它准没错。其实不然。

广谱抗生素虽然能覆盖多种细菌,但也会杀死体内的有益菌群,尤其是肠道菌群。一旦菌群失衡,就可能出现腹泻、酵母菌感染,甚至影响免疫系统的正常运作。

一些价格高昂的抗生素是为特殊感染或住院重症患者准备的,普通感染根本不需要动用“重武器”。盲目使用高级抗生素,没有必要,还容易促进耐药菌的产生。

“别人吃这个好,我也吃”非常危险

“别人吃这个好,我也吃”非常危险看到别人感冒发烧吃了某种抗生素有效,自己就去药店买来吃?这种“自我诊断、自我用药”的行为非常危险。

不同的感染,背后的致病菌种类不同。比如肺炎可能是肺炎链球菌、也可能是支原体或其他细菌;同一种细菌,在不同地区、不同人群中也可能对某种抗生素敏感性不同。

抗生素的选择,必须根据具体病情、体征、甚至化验结果来决定,有时还需要做“药敏试验”才能确定用药方向。擅自模仿别人用药,可能无效,甚至可能造成更严重的后果,比如过敏反应、肝肾损伤等。

“吃完抗生素后拉肚子,是不是肠子坏了?”

“吃完抗生素后拉肚子,是不是肠子坏了?”不少人在服用抗生素后出现腹泻,甚至肠胃胀气、便次增多。这并不是肠子“坏了”,而是因为抗生素不分敌我,把肠道里的好菌也杀了。

肠道菌群是人体重要的“免疫屏障”,它们帮我们消化、合成维生素、抵御病菌。一旦被抗生素“误伤”,就容易出现菌群失调,导致腹泻、便秘、食欲不振等问题。

如果发生这种情况,可以适当补充益生菌或含膳食纤维的食物,帮助恢复肠道环境。但这并不代表抗生素可以随便停用,不能因为副作用就擅自中断治疗,请与医生沟通,再决定是否调整药物。

“抗生素吃多了,身体会依赖吗?”

“抗生素吃多了,身体会依赖吗?”很多人担心,“抗生素吃多了会不会上瘾?”这个说法其实是误解。抗生素不会像某些镇痛药、激素类药物那样造成身体依赖。但它确实有一个更严重的问题:抗药性。

所谓抗药性,是细菌对抗生素逐渐“免疫”了。不是你上瘾了,而是细菌变聪明了。人类使用抗生素的历史不过百年,而细菌的进化速度远超我们的想象。一旦形成抗药性,哪怕是手术、化疗、剖腹产这样的普通操作,都可能变得危险,甚至无法进行。

这也是为什么世界卫生组织一再强调:抗生素必须在医生指导下使用,不能自行购买和服用。

结语:科学用药,从每一次抗生素开始

结语:科学用药,从每一次抗生素开始抗生素是把“双刃剑”,用得好,可以救命;用得不对,可能让原本简单的感染变成致命疾病。

每一次抗生素的使用,都是一次对身体、对社会负责任的选择。不要因为“吃几天好了”“别人也吃这个”“买来备着没事”就随便服用,也不要因为副作用或“好转了”就擅自停药。

请记住:抗生素不能随便吃,更不能随便停。

以上内容仅供参考,如有身体不适,请咨询专业医生。喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。

参考文献:

[1]李兰娟,徐建国.中国抗菌药物合理使用指南(2021年版)[J].中华传染病杂志,2021,39(9):513-520.

[2]王文生,张玉玲.儿童呼吸道感染抗生素使用现状与对策[J].中国实用儿科杂志,2023,38(2):89-93.

[3]世界卫生组织.全球抗微生物药物耐药性监测系统报告(GLASS)2024年版[R].日内瓦:WHO,2024.