周简王十三年(前573年)正月,晋国大夫荀罃(智罃)、士鲂奉执政栾书、上军将荀偃(中行偃)之命,到王都雒邑(洛阳)迎公室远支子弟公孙周(晋襄公幼子桓叔捷之孙、晋文公玄孙)返回晋国,准备立为晋君(晋国国君晋厉公已经被栾书、荀偃发兵擒拿软禁,随后被弑)。此时,公孙周因为晋厉公诛杀三郤、然后又被栾书、荀偃发兵捉拿软禁弑杀之事,对栾书当年哄骗自己私下接见来雒邑献捷的郤至,导致自己和郤氏都被晋厉公猜忌提防、几乎遭到晋厉公报复(实际上晋厉公是来不及报复,如果栾书动手晚一点,晋厉公必将对公孙周下手)而愤恨不已,对于返回晋国迟疑不决,同时对栾书迎奉自己的居心也不能明了。

三十年前赵盾弑杀晋灵公(公孙周伯祖父),同样也是从王都迎公子黑臀(即晋成公,晋襄公之弟、晋厉公祖父)回国即位,可是晋成公在位七年战战兢兢、不得施展,一直都是赵氏的傀儡。公孙周自幼聪慧敏捷,博览群书,对三十年前的旧事心知肚明,如果此次回国又重蹈晋成公覆辙,实非己所愿也。

但经过长久地考虑后,公孙周毅然决定:返回前途未卜的国内,一展自己在王都所学,竭尽全力恢复公室在晋国原本的尊贵地位,即使自己因此遭遇先君们和卿士争斗落败身死的命运也在所不惜!

周简王十三年(前573年)正月十五,公孙周辞别周天子和师父单襄公(周国卿士、王畿内诸侯),和荀罃、士鲂一道离开王畿,踏上了回归晋国、继承宗庙之路。这一年,公孙周还不满十五岁。

周简王十三年(前573年)二月初一,公孙周一行进入晋国境内。得到继任新君已经到达国内的消息后,晋国执政(中军将)栾书携晋厉公之乱后幸存的诸卿:中行偃(上军将)、韩厥(下军将)、士匄(新军佐)等,亲自赶往国境边的清原迎接公孙周(晋国八卿,三郤被晋厉公所杀,下军佐荀罃前往雒邑迎接公孙周,所以留在国内的只有以上四卿)。公孙周抵达清原后,晋国卿士、大夫、军卒们整齐列队、肃穆井然,在栾书的带领下以排山倒海般的阵势向年幼的公孙周行跪拜大礼,高呼“万胜”!(栾书或许有以此场面来震慑公孙周、使其服服帖帖,成为卿士们的傀儡之意)。

公孙周虽然年幼,但是十分精明强悍,对于这声势浩大的排场和铺天盖地而来的呼喝声、跪拜起伏声丝毫没有怯意,坦然接受了诸卿们和军队的行礼,并随后登上事先准备好的高台,向诸卿及军队发表了让他们惊诧不已、又无比敬畏的继位宣言:

“听闻下军佐(指荀罃)言,诸卿欲拥立寡人为新君,这不是寡人本意。寡人今日能够站在这里,成为诸卿、大夫、四军、国人的国君,这岂不是天意?寡人生自王都,远离晋国,从未有过回国之念,更不必说继承晋国宗庙。为国君者尊贵无比,号令所出,无人不从。诸卿拥立贤能的君主,无非是要禀承他的命令,寡人如果不贤,将来失去君位是我自己的责任;但寡人若是仁厚贤德,却重蹈覆辙(指晋厉公被弑),那就是你们的责任(指栾书为首的诸卿)。诸卿要是奉寡人为君,却又不奉寡人号令,那寡人便不担这个虚名。诸卿若是只想用寡人的名号、而不听命令,那么请你们另寻他人。寡人绝不能空有其名,而延续州蒲(晋厉公之名)的后尘!诸卿且仔细思量,寡人就在这里等着你们答复!”

以栾书、荀偃为首的卿士们没有想到一个十四岁的孩子居然能够说出这样锋芒初露、软硬兼施的话,对望皆大惊失色,面面相觑,不得不再次拜伏于少年君主之下,对天发誓说:“此群臣之夙愿也,敢不唯君命是从!”公孙周于是趁热打铁,立即命士鲂准备三牲,和诸卿大夫们当场盟誓,祷告上天,明确了彼此间的名份和权力的归属。

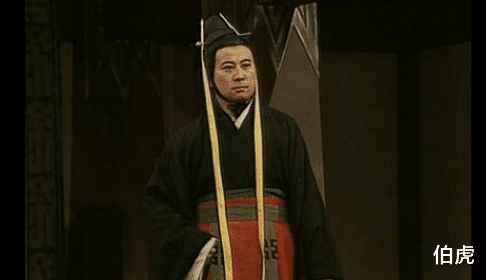

二月初一,公孙周在卿士大夫们的簇拥下进入晋都新绛(新田),在朝堂举行仪式,正式继位,成为晋国第二十八代国君——晋悼公。(两千年后,另一个十五岁的孩子也是少年老成、临危不惧,在和大臣们的对抗中丝毫不落下风,坚定立场绝不后退,最终把皇权牢牢控制在自己手中,并将文官集团打得一败涂地,这就是和晋悼公继位前后境遇极为相似的明世宗嘉靖帝——朱厚熜)。

晋悼公继位后,立即穷追晋厉公被弑之事,将弑君凶手程滑逮捕处死(也有威慑幕后指使者栾、荀两家之意),并驱逐流放了晋厉公在位时重用的佞臣和宵小,这一举措平复了公室和卿族彼此猜忌之心,晋国内部的分裂得以平息。

同时,晋悼公马不停蹄发布诸多整顿朝野、富民强国措施,如:命百官施舍、追回国债、施惠鳏寡、起用废滞(原先被废黜或者被流放的正直臣子)、匡乏困、救灾患、禁淫祠、节器用、时用民,等等。这使得刚刚继位的晋悼公得到了晋国朝野上下一致的拥护和尊崇,和绝大多数卿大夫们的支持。

在晋厉公之乱后,原本的晋国八卿已经面目全非,急需重组。晋悼公对于晋国朝堂的权力再分配胸有成竹,对于限制权力过大的卿族势力也早有计划,他没有轻易更换地位最重要的执政(中军将)和上军将之位(这是栾书和荀偃的位置),稳住了栾、荀两家,但是对于其他卿位却提拔、增补了对自己忠心、对国家尽力的老成之士和青年才俊。

其中,晋国四朝忠臣韩厥被越级提拔为上军将(韩厥原为下军将,担任上军将便越过上军佐一级),到雒邑迎接自己的荀罃(智罃)提拔为上军佐,士鲂(彘鲂)增补为下军将,另外三个空缺的卿位,晋悼公从国家元勋重臣的后裔中选拔才俊,加以重用,分别授予魏锜之子吕相(即出使秦国,写下“绝秦书”的魏相)为下军佐,魏颗之子魏颉(令狐颉)为新军将,赵朔之子赵武为新军佐。

而经历了下宫之难、几乎被族灭的赵氏大宗,在晋悼公的扶持下,以赵武恢复卿位为标志,终于得以再次进入晋国卿士行列,开始缓慢恢复赵氏自赵成子(赵衰)、赵宣子(赵盾)以来对于晋国朝堂的影响力。

同时,为了不刺激栾氏、荀氏,致使他们做出过激反应,晋悼公将荀家、栾魇、荀会、韩无忌四人全部授予公族大夫,命他们参与国政(栾氏、韩氏都是晋公室远支宗族,栾魇还是栾书嫡子),这使得栾、荀两家无话可说,晋悼公更因此举获得了智氏、中行氏(皆荀氏别支)与韩氏的支持,栾氏也获利颇丰,这使得原本想紧握权力架空晋悼公的栾书哭笑不得,只得唯命是从。

此外,晋悼公还提拔公室远支祈氏、羊舌氏的地位,在中军内设立中军尉、中军佐尉,用祈氏、羊舌氏担任,以钳制长期以来把持中军大权、操控国政的栾书(栾书本人是中军将,也就是中军元帅)。这使得栾氏在晋国中军内的诸多“特权”被逐步取缔,晋国的军政大权被晋悼公一一收回,栾书这个晋国首席执政的权力大减,慢慢地被国人遗忘,即将退出晋国朝堂。

但是晋悼公在收权的同时也注意扶持包括栾氏在内的公室分支,用相对可靠的公族支系作为统治的支柱来巩固自己地位。栾、韩、祈、羊舌等族与晋公室同宗,且比较忠于国家(相对异姓卿族而言),所以晋悼公绝不会行晋厉公当年诛灭三郤(郤氏也是晋公室远支)、导致自取灭亡之事,还是肯定了栾氏对国家的贡献,继续加以任用,以达到保卫晋国公室宗庙的目的。晋悼公殚精竭虑团结宗族之心,才是栾书虽然策划弑君、却得以善终的原因。

周简王十三年(前573年)十月,继位不过八个月的晋悼公在新绛阅兵,并重新调整诸卿位置,以控制朝堂。此时的卿士排位为:中军将(执政)韩厥、中军佐中行偃、上军将智罃(荀氏)、上军佐范匄(士氏)、下军将栾黡、下军将彘鲂(士氏)、新军将令狐颉(魏氏)、新军佐赵武。这里面已经没有了栾书的名字,而从此之后的晋国朝堂也不再有栾书的身影出现,曾经权势滔天、一度操控朝堂并主谋弑君的晋国中军元帅,就这样悄然无声地离开了晋国的政治舞台。不过从栾黡继承了栾氏卿士之位、从公族大夫转任下军将这一情况来看,栾书基本上可以确定是善终的,栾氏家族也没有受到晋悼公的打击报复,比较平稳地度过了这场权力斗争风波。

而晋悼公以不到十五岁的年纪,孤身一人从王都雒邑返回晋国,没有股肱之臣协助,没有嫡系军队依靠,也几乎没有任何统治基础(除了那个公室身份之外),而且还从未到过晋国国内。但就是这样一个看起来年幼无知、不谙世事的普通公族子弟,却对国内的军政大事了如指掌,提拔、驱使群臣娴熟无比,深谙权谋驾驭之术,治理国家信手拈来、井井有条。不到一年时间,晋国在晋厉公之乱时所引起的动荡和内讧迅速消弭于无形,晋国朝堂大权在晋悼公的高超御人之术下平静而安全地归附于公室,诸卿族也安静如常,没有不满、怨恨,对少年国君充满了敬畏和心悦诚服。晋国已经走出了晋厉公被弑时的低谷,再一次欣欣向荣、重新确立诸侯霸主地位。

稳定了国内之后,晋悼公将目光转向中原,准备完成堂叔晋厉公当年未竟的事业:击败宿敌楚国,征讨背盟的郑国,使中原诸国都奉晋国为盟主,安定天下。

周简王十三年(前573年)十一月,楚国为了打击晋国在诸侯中的威信,唆使自己的盟友郑国攻打晋国的盟国宋国,又授命流亡在楚国的宋国桓氏(即鱼氏、向氏、鳞氏,三家是宋桓公后裔,所以称桓氏)占据宋国彭城,作为将来和晋国展开争霸战争时的重要助力。此后宋国数次攻打彭城都没有获胜,无奈之下只得向晋国求助。

晋悼公接到宋国求助信后立即召集诸卿商议,并下定决心以此为契机重建霸业:“成霸安强,自宋始矣!”于是晋悼公下达了出师彭城的命令,亲自率军出征。自此,晋悼公开始了他统帅晋国大军恢复先君们霸业的浩荡之路。

周简王十三年(前573年)十二月,晋军在晋悼公亲自率领下出兵助宋,驻军于台谷,楚国则以令尹子重率军北上助宋桓氏,晋楚两军在靡角相遇,楚军见晋军势大,己方兵力不足,不能硬拼,于是主动退却。

楚军退兵后,晋悼公与齐国执政崔抒、鲁国执政孟孙蔑、宋平公、卫献公、邾宣公会盟于虚帄,谋划进一步助宋。宋平公万分感激晋悼公的支持和救助,更加坚定地依附于晋国。

周简王十四年(前573年)正月二十五,晋悼公命下军将栾黡率晋、鲁、宋、卫、曹、莒、邾、滕、薛九国联军围攻彭城,一举破之,并将彭城交还宋国,子重率领的楚国援军不敌联军,被迫退回国内。晋悼公初次用兵就大获全胜,在诸侯们中的威望与日俱增。

此后晋悼公乘胜追击,以中军将韩厥、中军佐中行偃出兵伐郑,并攻击楚国本土及陈国。晋军攻克新郑外城,又在澞水边击溃郑国援兵,将背盟的郑国狠狠教训一番后才离开郑境,然后南下进入楚国境内,大掠楚国焦、夷二县。楚军猝不及防,只得闭门谨守,不敢出战。这是自齐桓公率诸侯联军征讨楚国、召开召陵之盟后百年以来,楚国本土首次遭到敌国攻击入侵,这也标志着晋楚争霸的主动权再一次向晋国方面转移。

周灵王元年(前571年),郑成公去世,继立的郑僖公继续和楚国结盟,晋悼公便再一次伐郑,并在郑国境内的虎牢修筑堡坞,以威胁郑国。郑国执政驷騑得知晋军已在虎牢修建城池,以作长期驻守的消息后,放弃了郑成公遗嘱中继续结盟楚国的嘱托,向晋国投诚(也有趁机摆脱楚国的意思)。晋悼公第一次压服郑国归盟。

收伏郑国后,晋悼公马不停蹄,继续对楚国及其盟友用兵,先后援陈伐许,数次会盟诸侯,持续对楚国势力加以打击,同时改变之前晋国对诸侯们的态度,一律以礼相待,来往聘礼不断,使得中原诸国大都站在晋国一边对抗楚国,大大拓宽了晋国的战略空间。

经过十年养精蓄锐,晋国国力臻于极盛,于是从周灵王九(前563年)开始,晋悼公连续发动了“三驾之役”,通过打击依附于楚国的郑、许、陈、蔡等国(郑国服晋后又背盟),以达到不断调动楚国援军来回奔波、疲于奔命、消耗国力、无力北进与晋国继续竞争、从而失去经营中原的战略能力之目的。

经过一年的拉锯战,楚国军队在晋国连续伐郑行动之下来回奔波、疲惫不堪,楚共王无奈之下只得接受了郑国背离自己、再次服于晋国的事实,放弃了和晋国争夺中原霸权的愿望。而晋军在三驾之役中,严格遵循晋悼公的命令,禁止侵掠地方,优待并释放郑俘,以示仁德宽厚之役。郑简公对比晋楚两国手段之后,决定中断郑楚联盟,再次归服晋国。

周灵王十年(前562年)九月二十六,晋下军将赵武作为晋悼公的代表,与郑简公举行盟誓,郑国自此彻底归附于晋国,并在此后二十余年完全服从于晋国之令,晋悼公发动的三驾之役取得了战略上的完全胜利。

十二月初一,晋悼公亲自来到萧鱼,与诸侯国君:宋平公、卫献公、鲁襄公、郑简公、曹成公、莒犁比公、邾宣公、滕成公、薛献公、杞孝公、小邾穆公,以及齐世子光会盟。盟会上,晋悼公向诸侯国君们通告了以自己名义发布的霸主之命:“赦免郑国俘虏,以礼送他们归国,各国都收兵返回,严禁掳掠郑地!”诸侯国君们尽从晋悼公之命,并由鲁襄公代表诸侯们毕恭毕敬地回答:“凡是我们同盟之间,如果小国有罪,请大国加以致讨(大国就是指晋国)。稍稍加以惩罚后,有所得便赦免其国。我们谨奉晋侯之命!”

之后,为了表示敬服,郑简公将战车、盔甲、钟磬、女乐等礼物送给晋国,而这些,原本都是周天子受捷时的礼仪和制度。二十五岁的晋悼公在诸侯们的簇拥下,在十多万精锐甲士们的护卫下,坦然接受了天子之礼,并陈兵盟地,以显示其威。晋国再一次掌握了对中原诸侯们的绝对支配权和中原地区的实际统治权,晋悼公的霸业达到了先君晋文公的高度,成为晋国第三位、也是第二位名副其实的霸主。

在晋国霸业恢复并更上巅峰之后,年轻的晋悼公不满足仅仅只做一个“诸侯霸主”,他终极的目标,就是自己出生并成长的地方——周王畿雒邑。此时的周王室早就颓落不堪,威权全无,不过只是一个空架子和招牌而已,而晋悼公少年老成,心思缜密,心性果决,自回国继位时起就打定主意要依靠晋国强大的实力成为真正的天下共主,而不是虚名一般的“霸主”。在历次作战中,晋悼公多次率军出征,往返于王畿之侧而从不朝见周天子。和先辈霸主齐桓公、晋文公、宋襄公相比,晋悼公对周天子的态度要冷漠无视得多,丝毫没有尊崇之意。

当然,晋悼公也不是急哄哄地立马就要兵发雒邑,公开取代周天子。他施行的是“明尊暗贬之法”,对待周天子在表面上尊重,礼制上僭越;口头上拥护,实际上疏远;身份上认同,贡物上制约。使得周天子的地位一步步被侵蚀,周王室几乎成为晋国的傀儡和附庸。嘉鱼之盟后,晋悼公命诸侯国们可以免除对天子朝贡的义务,并改为向晋国朝聘。

从此后,中原诸侯不再定期朝拜周天子,晋国的朝堂成为新的权力中心,诸侯们向晋国贡赋纳帛,晋国府库因此充实,王室愈发穷困潦倒,周天子的威权加速衰落。而造成这一切的晋悼公,对取代王室自信满满,他也相信自己比周天子更有能力、更有手腕治理这泱泱天下。

周灵王十二年(前560年),晋国中军将智罃、下军佐彘鲂去世(这都是当年从雒邑迎回晋悼公的卿士,也是晋悼公亲信之臣),晋悼公再一次对朝堂进行调整,并取消新军编制,恢复六卿制度,提拔在中军佐位置上被摁了十三年的中行偃(荀偃、弑晋厉公的主谋之一)为中军将,以范匄为中军佐、赵武为上军将、韩起为上军佐(韩厥之子)、栾黡为下军将、魏绛为下军佐。

这样,除了智氏家主智盈(智罃之孙)因年幼暂时未能进入卿士行列外,晋国侈卿中的中行氏、范氏、赵氏、魏氏、韩氏均已壮大成型,成为左右晋国此后二百年朝堂风云的主角。而这些人才,都是在晋悼公的提拔和重用之下成长起来的,他们对于晋悼公的敬畏和忠心无可怀疑。在晋悼公看来,自己不过二十余岁,这些臣子,是自己可用数十年的国家重臣,在他们的协助下,晋国必将建立比诸侯霸业更高的王道之勋。

此时的晋悼公,已经受到国内卿士和诸侯国君们的一致推戴,他架空周王室,假天子之命、行天子之实的行动也在加速进行。在周灵王十二年(前560年)的向之盟中,会盟的宋平公向晋悼公奏《桑林之舞》,鲁襄公则奏《禘乐》。杞孝公、宋平公、鲁襄公还向晋悼公施以天子之礼,奏以天子之乐。而杞国是夏后氏后裔;宋国是殷商后裔;鲁国则是王室同宗、周礼所在之国。《桑林之舞》和《禘乐》都是周天子在场时才能演奏的乐曲,这其中的意义已经很明显了。虽然晋悼公假意“惊诧”,并随后避席离开以示不敢接受天子之乐,可是他的实际手段和作为已经昭然若揭,连诸侯们也心知肚明,提前奉承讨好,以博取其欢心了。

周灵王十三年(前559年)十二月,对于晋悼公的野心惊惧且愤慨的周灵王不甘就此被晋国取代,于是暗地里联络对晋国一直不服的齐国,许诺让齐灵公恢复齐国始祖齐太公(太公望、即姜子牙)和齐桓公当年“东方诸侯之长”的身份,并承诺可以拓展齐地,引诱齐灵公“勤王讨晋”。齐灵公本来就对晋悼公的霸主之位觊觎不已,对恢复桓公霸业念念不忘,于是在天子的鼓励挑唆之下心潮澎湃,不顾实力悬殊,决定起兵讨伐“不臣之晋”。

周灵王十四年(前558年)六月,齐灵公背盟晋国,纠合邾、莒两国群起攻打依附于晋国的鲁国卿士孟孙蔑的成邑,以此作为对晋悼公霸主地位的挑战。晋悼公闻讯后大怒,立即准备发兵讨伐“不敬”的齐、邾、莒三国。

七月,就在晋悼公厉兵秣马、大张旗鼓为伐齐而做准备的时候,天象突显异常,白昼之时发生日食。对古人来说,日食是极凶极煞之兆,有“每逢日食、必薨贵者”的说法,晋悼公因为代周之心酝酿许久,所以遇日食后心中不安、思绪不宁、恍恍惚惚,结果真的患病,并由此卧床不起,病情迅速恶化。

周灵王十四年(前558年)十一月,缠绵病榻已经半年的晋悼公油尽灯枯、即将薨逝。为维持晋国霸业,晋悼公临终前召集所有卿士和晋世子彪,将晋国军权托付给中行偃,维持诸侯联盟的职责交给范匄,内政则由自己重点培养的赵武接任,晋国宗庙让世子彪承袭。安排好一切的晋悼公勉强放下心来,嘱咐晋国群臣同舟共济、辅佐世子、敬天爱民,自己走后的晋国霸业存续,就听天由命吧。

周灵王十四年(前558年)十一月十五,晋悼公带着没能实现的“以晋君代替天子、以晋国宗庙代替王室大宗”夙愿,遗憾地走完了他二十九年的人生,驾薨于新绛(新田)国都,世子彪继位,即晋平公。

晋悼公薨逝后,晋国诸卿秉承其遗愿,同心协力,败楚国于湛阪、围齐君于临淄、定盟誓于诸侯,将晋国的霸主地位牢牢稳固于中原大地。但是这些和晋悼公所期待的霸业已经不再一样了,晋国又恢复到了晋成公、晋景公时期由诸卿掌握军政大权的旧况,晋平公不是晋国唯一的权力拥有者,他也没有其父晋悼公的精明果决、坚韧多谋,即位后不久就开始殆政,并粉饰太平,朝政一委诸卿操持,自己则“高卧虎傂、倾听金石之乐”,导致晋公室“戎马不驾、卒无军行”,晋悼公辛苦多年才恢复的公室权威,就这样迅速消散殆尽。

周景王四年(晋平公十七年,前541年),最后一位能够忠心国家不蓄私心、兢兢业业维护霸业、能力突出又和蔼谦虚的晋国执政(中军将)赵武去世,此后的继任的执政韩起、范鞅等人没有了先辈卿大夫们团结一心、共建强晋的协作之心,开始偷梁换柱、窃国养家、谋取私利,晋国从此不再是一个严整齐聚的强国,而是成为诸卿族们谋取利益的松散联盟,虽然对外还能保持霸业不坠,但是内部早已勾心斗角、彼此敌视,最后导致兵戎相见,不死不休。

而在卿族们的内讧中,晋公室彻底沦为傀儡看客,大权旁落,再也不能拥有晋悼公生前的赫赫君威。晋悼公死后八年,煊赫一时的栾氏被其他卿士联合群殴灭族;晋悼公死后六十五年,范氏、中行氏被灭;晋悼公死后一百零五年,赵魏韩三家联合灭智氏,“三家分晋”的局面形成,晋公室最后的地盘和人口也被三家瓜分殆尽,历代晋君只被允许保留曲沃、新绛两座城邑,以奉祀先君。晋悼公死后二百零九年,他的九世孙、最后一代晋君晋静公在绝望中发出了对赵魏韩三家贼臣的诅咒:“尔等身为晋臣,实为晋贼,汝三家终有衰败之日,汝之后人,必遭天谴,不得良死!”,然后诡异地薨逝于屯留,延续了七百年的晋国宗庙最后一丝残留也从这世上消散,不复存在。面对这种惨淡结局,差一点就取代周天子、成为新一代天下共主的晋悼公如果地下有知,对于他一手提拔起来的卿族后裔瓜分了他的江山社稷,不知是作何感想?