1982年12月10日,在人民大会堂里热闹非凡,有600多位文艺界人士欢聚一堂,参加了首届茅盾文学奖授奖仪式。

茅盾文学奖,每四年评奖一次,是第一次以个人名字命名的奖项。

其参赛作品均为13万字以上的长篇小说,是中国最高荣誉的文学奖项之一。

1896年,茅盾出生于浙江乌镇一个没落的书香望族,他原名沈雁冰。

沈雁冰刚五岁时,父亲沈永锡自己编写了一套教材来教导他,沈雁冰勤奋好学,尤其喜欢作文,这让对他寄予厚望的父母欣慰不已。

然而,好景不长,就在沈雁冰10岁那年,34岁的父亲竟然撒手人寰。

父亲去世之后,母亲陈爱珠一人挑起了全家重担。

她经营镇上一家盈利微薄的纸店,以超乎常人毅力,将两个儿子送入学堂。

而就在这时,沈雁冰便显示出了他的写作才能。

时日不久,沈雁冰考取北京大学预科,在三年的学习中,他专心研究外国文学作品,20岁那年,沈雁冰以优异的成绩从北京大学预科毕业,此时的他突然陷入了迷茫,有点无所适从。

当时财政部任公债司司长的表叔卢学溥想推荐沈雁冰去银行做事。

然而富有远见的母亲却表示,不要在官场和银行界给他找工作,而是将他推荐进了商务印书馆。

商务印书馆是中国出版业中历史最悠久的出版机构,于1897年在上海创立。

初入商务印书馆,沈雁冰感觉既新鲜又陌生。

总经理张元济人很是赏识沈雁冰,便把他推荐到了编译所的英文部。

原本沈雁冰以为自己会一直在这里跟英文打交道。然而,接下来发生的一件事,彻底改变了他的人生轨迹。

有一天,沈雁冰在宿舍里,看见同宿舍的同学有一本《辞源》的书籍,这是一本新书。

于是,爱好读书的沈雁冰便向他借来看。

但在阅读过程中,沈雁冰发现,这本书里竟然错误百出,不足之处显而易见。

沈雁冰年轻气盛,对待事情又是严谨认真,他决定给总经理张元济写封信,把自己的想法告诉他。

于是,他开始提笔写信,阐述了自己对《辞源》一书的看法。

当把信件交给对方时,令他没想到的是,编译所长高梦旦要约见他,并开门见山说想请沈雁冰与孙毓修合作译书。

听到能做自己喜欢并擅长的事情,沈雁冰当即表示同意。

于是,沈雁冰离开了英文部,开始与孙毓修合作译书。

孙毓修是个清末秀才,因屡试不中心灰意冷,放弃科举。

后经张元济赏识便加入上海商务印书馆工作,编译图已经从事40多年。孙毓修不仅经验丰富,而且著作颇丰。

起初,他对涉世未深的沈雁冰还不放心,但是接下来发生的一件事,让孙毓修的看法有了极大的转变。

孙毓修看到沈雁冰翻译的卡本托(也译为谦本图)的《人如何得衣》翻译得简洁有趣,颇多新思想。

不仅如此,沈雁冰还表示自己可以不署名,这下孙毓修对这个年轻小伙子有了特别的好感。

尤其当他看到沈雁冰,在看《因学纪闻》时,顿时对博学多才的沈雁冰,开始了另眼相看。

1920年冬末的一天,在上海商务印书馆,这个当时最大的出版机构里,发生了一次重要的人事变动。

著名的报刊《小说月报》开始换了新的主编,而这个新主编就是24岁的沈雁冰。

他一走马上任,就开始对《小说月报》进行全面改版。

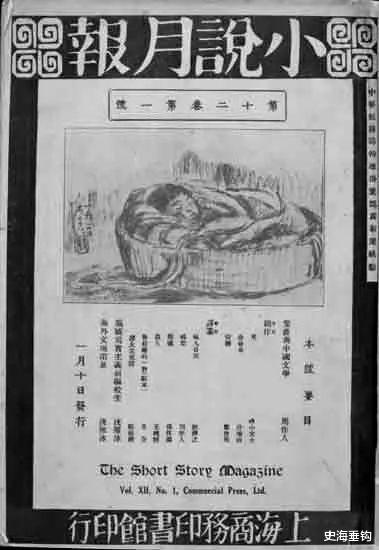

《小说月报》自1910年创刊以来,深受上海大众的喜爱。

但它大多是由鸳鸯蝴蝶流派编写,其情节也是讲述才子佳人的奇情苦情故事,都是一些旧式流派。

如今,五四新文化运动的风起云涌,《小说月报》如果再延续旧式风格,必定会带来极大冲击,销量严重下滑。

于是,总经理张元济决定立即做出改变,但是由谁来改呢?

为了能有合适的人选来担当重任,总经理张元济曾去北京拜访过各界名人。

辗转之间,正在北京铁路管理学校读书的郑振铎,将张元济推荐了署名“雁冰”的沈雁冰。

张元济没想到,署名雁冰的人就是自己的手下,而且还是几年前曾给自己写信的年轻人。

1920年11月,24岁的沈雁冰接手《小说月报》,正式开始大胆革新。

1921年1月,全新改版的《小说月报》,以崭新的面貌与读者见面了。

沈雁冰旗帜鲜明地打出为人生艺术的口号,封面还特别选为一个摇篮襁褓中的婴儿,昭示着一个文学刊物的新生。

其内容也给人以耳目一新,脍炙人口的感觉,

因此一出版,立即在上海以及全国读者中引起轰动。

这时的沈雁冰不仅在《小说月报》中一炮而红,还让他结识了新文学的朋友。

他和周作人等人发起文学研究会,人员达170多人。

沈雁冰的文学研究会与鲁迅等人创办的《语丝》,郭沫若等人创办的《创造社》处于同等地位。

他们共同揭开了中国新文学史上崭新的一页。

然而,就在茅盾为《小说月报》的改版积极推进时,又发生了一件令人意想不到的事情。

有好长一段时间里,商务印书馆同事们发现一件奇怪的事情,他们总会见到沈雁冰收到一封“沈雁冰先生转钟英小姐玉展”的信件。

如果是偶然的一封还好,但是经常会有信件寄来。

因此,有人就在沈雁冰背后议论纷纷,他已是有家室的人,这位钟英小姐是谁呢?

就在大家觉得更加蹊跷时,刚进商务印书馆不久的郑振铎,见邮差又送来一封这样的信件,于是就想一探究竟,趁沈雁冰不在,偷拆开来看。

不拆不知道,一看吓了一跳。原来,是共产党福州地方委员会写给中央的报告,钟英就是中央的谐音。

原来沈雁冰还有一个不为人知的身份——共产党员。

1920年,陈独秀把新青年建到上海,因此结识了沈雁冰。沈雁冰在他的影响下,加入了上海共产主义小组。

1921年,中国共产党建成后,沈雁冰成为中共第一批58名党员之一。

随后,由于中共中央考虑到沈雁冰在商务印书馆的有利条件。

因此,外地党组织向中央送报告也不是直接送,而是寄到沈雁冰处,由沈雁冰转送党中央。

在商务印书馆的《小说月报》改版期间,沈雁冰参加国共第一次合作及在广州的国民党第二次代表大会。

1926年任国民党中央宣传部秘书,至于部长是谁?大家都知道吧!

1927年,沈雁冰离开商务印书馆,任中央军事政治学校武汉分校教官,后又转任《民国日报》主编。

而就在这年四月时,蒋介石、汪精卫先后发动反革命政变,开始疯狂捕杀共产党人。

共产党被迫转为地下工作,这时沈雁冰迅速从武汉回到上海,因为他得知他的名字已被国民党列入通缉的名单。

经历了这场大变动后,沈雁冰开始冷静下来,他产生了一种异常强烈的写作欲望。

隐居了十个月后,中篇小说《幻灭》便诞生了。

小说以刚刚过去的大革命为背景,讲述了两位女士追求爱情,投奔革命,但所有的努力都被现实无情吞噬,随后陷入幻灭的故事。

小说写到一半时,沈雁冰从稿纸堆里抬起头来发现,书中各种纠葛和矛盾,依然没有理清,于是随手在幻灭下面署了一个“矛盾”的笔名。

作品完成后,便征求时任《小说月报》的主编叶圣陶的意见。

叶圣陶建议他说,用“矛盾”做笔名,这一看就知道是假,不如加个草字头“茅”。

沈雁冰十分赞同,于是就开始使用这个笔名,而且用了一生。

继《幻灭》之后,茅盾又开始写第二部小说《动摇》和第三部小说《追求》。

就在此时传来消息,茅盾的一些朋友莫名其妙便被捕牺牲了。

这件事再次触动茅盾,他的作品也开始蒙上了一层深厚的悲观色彩。

1930年,茅盾把这三个中篇小说《幻灭》《摇摆》《追求》合成一本《蚀》。

此后一位叫茅盾的作家开始崛起。

茅盾所写的长篇小说《子夜》站在时代的高度,运用现实主义的创作方法,成功塑造了30年代初期一幅宏阔的社会画卷。

这个贯穿商界,政界,军界的作品是如何创造出来的呢?

1930年,蒋介石为了加强自身的统治,下令查禁一切进步书刊。

此时,一个左翼文艺团体宣布成立,茅盾参加了左翼作家联盟,担任行政书记。

他和鲁迅先生等人一起,为左联刊物提供许多作品。

但不久因为眼疾发作,不得不暂时搁浅写作。

1930年夏,茅盾经过几次搬家,去了静安寺附近愚园路口的庆云里。

在这里矛盾的眼睛、胃病、神经衰弱交替发作,于是医生建议他多休息。

茅盾的表叔卢作溥此刻也赋闲在家,他对矛盾十分赏识。

卢作溥曾任历任中国南京银行监察,交通银行董事长等要职,在银行界颇有威望。

因此卢公馆里每天都有军界政界商界同乡故旧到访,而这些人茅盾也大多认识。

由于这些人认为茅盾只不过是个文人,所以对他都不避嫌。

于是在卢公馆这个小社会,茅盾听到各种内幕。

这些从来没有听到的新鲜消息,让他决定写一部小说。

经过一年多创作,1932年底,长篇小说《子夜》完稿,1933年,小说开始出版,一经问世,立即出现脱销的现象,不到三个月就重版了四次。

1918年春节后的一天,是茅盾结婚的日子。新娘子孔德沚虽然不漂亮,但生得健壮,也大方得体。

然而,令人没想到的是,茅盾在文学事业上,是名副其实的文学战士,而他的婚姻却是传统的包办婚姻。

茅盾家与妻子孔家的祖辈都相当熟悉,也算是世交。

茅盾5岁那年,其祖父带着他去茶庄喝茶,遇到了同样被祖父抱来喝茶的4岁的孔德沚。

两个孩子在店堂玩耍时,茶庄店主看着很般配,就建议两家定个娃娃亲,门当户对,想不到双方祖父当即同意。

茅盾的父亲也同意了此事,但母亲陈爱珠有所顾虑,觉得现在孩子都小,怕以后再生什么变故。

后来,茅盾的父亲讲述了一段陈年往事,就在他与陈爱珠定亲前,曾有媒人撮合他与孔家小姐的婚事。

不料镇上有名的看相人排八字,竟说女方克夫,因此不成。

随后,孔家小姐便觉得自己克夫,永远嫁不出去了,就抑郁成结,不久离世了。

从此以后,茅盾父亲就觉得欠人家一笔债似的,心里一直很愧疚。

陈爱珠听完,理解丈夫的用心,于是答应下来,只是提出来一定要让女方读书。

1917年茅盾春节回家时,母亲便把祖父给他定的亲和盘托出。

母亲最后还说,如果你不同意可以退亲,但对方未必会同意,也可能打官司。

茅盾是个孝子,他理解母亲的苦心和难处,于是就同意了这门亲事。

虽然拜堂成了亲,但是茅盾婚后才发现,沈家几次传话给孔家,让女孩子去读书,但这些要求竟然都没有实现。

茅盾的母亲只觉得新娘子是无辜的,责任在孔家长辈身上,也没有再说什么,并表示只要她肯学,自己愿意教他识字读书,随后又让茅盾为新娘子取名为德沚。

1921年茅盾婚后的第三年,他把妻子与母亲接过来,又雇了一个佣人。

妻子孔德沚进了爱国女校读书,茅盾每天为工作忙碌,一家人其乐融融。

不久妻子就生下了女儿沈霞和儿子沈霜,生活过得美满幸福。

1949年,各地文艺工作者欢聚北京,庆祝新中国的诞生。

这年7月2日,中华全国文学艺术工作者代表大会在北平召开,茅盾在大会上做了报告。

此时此刻,毛主席和周恩来同时提出让茅矛盾担任文化部长。

但茅盾婉言推辞,他说自己不会当官,只想继续从事创作。

由于此前20多年,茅盾一直在动荡和颠沛流离中度过,一直没能静下心来创作,如今解放了,可以安心写作了。

周恩来听罢,也觉得合乎情理,但经过再三的权衡考虑,他和毛泽东还是觉得让茅盾出任文化部长比较合适。

既然是革命工作需要,茅盾也不再推辞了。

作为新中国成立后的第一任文化部长,茅盾知道中国经历过重创,一切都百废待兴,非常期待国家有新的突破与发展。

从此以后,茅盾便全身心的投入文化事业,一直兢兢业业的工作,包括《青春之歌》等许多文学作品都是在他的帮助下完成的。

就在茅盾正为新中国文化事业辛勤付出的时候,妻子孔德沚不幸病逝,这对茅盾是一个沉重的打击,两人风风雨雨相伴50多年,每次回忆起曾经的点点滴滴,茅盾不禁悲从中来。

为了不让父亲过度悲伤,茅盾的儿子、儿媳搬过来和他住一起,给了晚年的茅盾一些慰藉。

1978年3月1号,茅盾接受新文学史料丛刊编辑让他撰写回忆录的要求,他开始写《我走过的道路》。

从此以后,82岁高龄的他开始了紧张的生活,阅读大量资料,坚持每天写作。

辛苦写作使茅盾的身体越来越弱,疲劳又使他胃口不好,营养又跟不上。

1981年2月18日,茅盾写完了小说《虹》的补充,在生命的最后时刻,茅盾将其25万元稿费捐献出来,设立了茅盾文学奖。

1981年3月27日,茅盾悄溘然长逝,走完了他坎坷而又辉煌的85年历程,留给世人的,是伟大的精神财富。