1921年3月,毛泽东等到了旅法归来的萧子升。

两人的这一次重逢,很快又引发了一次激烈争吵,毛泽东在辩论中被触动了怒火,指着萧子升大声说道:“你就去穿你的长袍马褂去吧!”

1921年7月,建党前夕,在洞庭湖前往上海的船上,毛泽东与萧子升再一次彻夜长谈,极力劝说他加入共产党:“如果我们全力以赴,只需三四十年的时间,一定就能改变中国。”

对于毛泽东的这番言语,萧子升依然摇头以对,他不相信毛泽东“彻底革命”的坚持,正如毛泽东也不赞同他“温和改良”的理想一样,谁也说服不了谁。

天亮之后,萧子升选择在武汉下船,留下毛泽东只身前往上海,昔日挚友分道扬镳,余生渺远再未相逢。

目送萧子升远走,甲板上的毛泽东轻叹一声:“你去做绅士吧,我走我的独木桥!”

数十年之后,“走独木桥”的毛泽东成就了开天辟地的伟业,“做绅士”的萧子升选择了漂泊海外,亦拒绝了毛泽东“回到新中国工作”的邀请,终老于南美洲的乌拉圭。

山河动荡、风雨飘摇的年代,纯粹的革命者与温和的改良派,注定风流云散。

1894年,萧子升出生于湖南湘乡,萧家与毛家相距30公里左右。

论年龄,萧子升要比毛泽东小1岁,由于萧子升上学较早,却是比毛泽东大了3届。

1914年,湖南公立第一师范学校、湖南省立第四师范学校合并,原本就读于第一师范的萧子升见到了从第四师范过来的“低年级学生”毛泽东。

毛泽东(右一)

两人虽是同乡,相互知道彼此名字,却是从未交谈,萧子升在回忆录里说:“我不了解他的为人和思想,功课也很紧,既没时间也没兴致与低年级的学生讲什么同乡之谊。”

让两人相互熟络起来的,是对彼此作文的相互欣赏。

当时,第一师范十几个班的学生,每人每周都必须写一篇作文,每个班选出最优秀的文章交到教师委员会,再从中挑出3、4篇挂到展览室内,供所有的学生观摩学习。

萧子升的文章写得极好,时常上榜,毛泽东就是他“最热心的读者”。毛泽东的文章有时也会被选中,萧子升也因此对毛泽东有所了解,作文成为了二人之间志趣相投的纽带。

在展览室的数次简单交流后,毛泽东主动向萧子升发出了友好情谊的信号。

当时的第一师范学子们流行以英语彼此称呼,有一天毛泽东在走廊里遇到萧子升,便微笑地打招呼道:“密斯特萧,下午下课后,我想到你们教室看看你的作文,可以么?”

对于毛泽东的友好招呼,萧子升欣然接受,也笑着回道:“当然,欢迎你来,密斯特毛。”

当天下午,两人谈了作文,谈了学校里的各项安排,谈了课程与老师,并对老师们的优劣各抒己见,也都表现出对体育课两位教员的不敢恭维。

对于彼此之间的首次畅谈,两人都感到极为满意,他们的真挚友谊也自此开始。

讨论范仲淹的《严先生祠堂记》,两人争吵过;探讨时局疲敝与救国方略,两人辩论过。

尽管这些争论通常都没有结果,但他们始终乐此不疲,在辩论中相互学习,成为了二人之间最大的爱好。

后来,杨昌济到了第一师范,这位青年时期研读哲学、而立之年学习英语,又曾东渡日本、西旅英国的先生深受学生们喜爱。

有了如此的名师指导,毛泽东与萧子升都是受益匪浅,这也让他们之间的友谊更进一步。

对于十分优秀的学生,杨昌济喜欢以“100+5”的方式打分,即在满分之外再加5分。萧子升的试卷时常得到这样的待遇,毛泽东写过一篇《心之力》,也得到了著名的“100+5”,这让他深以为荣。

杨昌济曾说,他在长沙任教的六年间,男生中最为突出的三个分别是萧子升、蔡和森、毛泽东,女生中最为优秀的三个分别是陶毅、向警予、任培道。

友谊深厚,萧子升、蔡和森、毛泽东三人,也被时人称为“湘江三友”。

1915年,萧子升从第一师范毕业,告别了与毛泽东的同窗生活,但两人之间的联系仍极为频繁。

除了溜出去与萧子升见面、聊天之外,毛泽东还经常与萧子升通信,有时候更是一个月之内写了两三封信,由此可见两人友谊之深厚。

在当时,几个人合写一首诗歌很是流行。有一次,毛泽东与萧子升在湘江边漫步的时候,还曾诗兴大发,互相对句。

晚霭峰间起(萧),归人江上行(萧)。

云流千里远(萧),人对一帆轻(毛)。

落日荒林暗(毛),寒钟古寺生(萧)。

深林归倦鸟(萧),高阁倚佳人(毛)。

(下佚)

数十年之后,当萧子升再次回忆的时候,后边的诗句也已想不起来。

这一首诗,似乎也成为了两人关系的真实写照。诗中所描绘的如画风景,像极了他们少年时代的真挚友谊,可最终却也成为了残篇。

1917年,毛泽东与萧子升又是心血来潮,决定利用暑假时间出去“打秋风”,即通过乞讨的方式进行“穷游”。

他们从长沙出发,经安化,到益阳,再去沅江,一分钱都不带,有时候卖字赚钱,有时候讨饭,在过湘江的时候还选择了“坐船逃票”。

有句话说“读万卷书不如行千里路”,毛泽东与萧子升通过这段短暂的游学,见识到了形形色色的人和物,更深切地感受到了真实的社会,有一些东西,也已经在他们内心悄悄萌芽。

毛泽东(二排左三)与第一师范同学合影

萧子升对毛泽东说:“需要新势力改造中国,每个公民都需要自身建设,都需要磨炼自己 。”

毛泽东很是同意,并回答道:“应该召集更多的人,规划出一个共同信奉的坚定理想。”

事实上,毛泽东一直也都致力于寻找志同道合的人,在此之前他就曾以“二十八画生”的笔名在长沙街上发布“征友启事”,后于《新青年》上发表。

二十八画生者,长沙布衣学子也。但有能耐艰苦劳顿,不惜己身而为国家者,修远求索,上下而欲觅同道者,皆吾之所求也。故曰:愿嘤鸣以求友,敢步将伯之呼。

敬启者二十八画生

之所以用“二十八画生”为笔名,是因“毛澤東”一共有28笔,也因担心用了真名会被别人嘲笑他的“征友启事”。

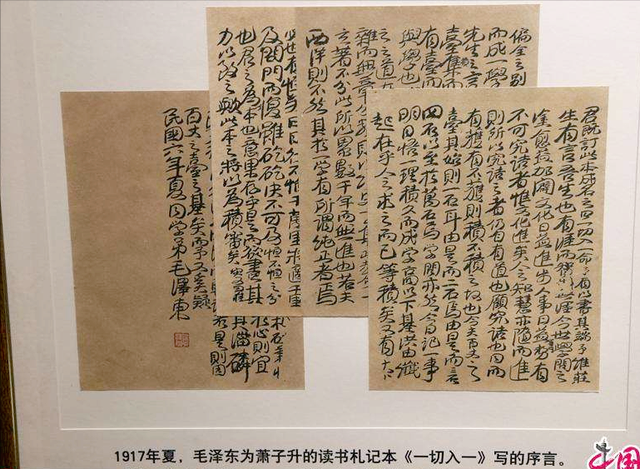

为了这个即将成立的社团,两人花了很长的时间进行研讨,讨论着各种可行的方法,1917年冬至1918年初,两人草拟了“新民学会”的规章。

1918年4月,在蔡和森的家中,毛泽东、萧子升、蔡和森等13人召开了“新民学会”的第一次正式会议,萧子升被选为总干事,毛泽东为干事。

根据“新民学会”的主张,会员们要在学术上互助,也要在行为上互勉,既要在国内开展各种活动,也应该有计划地去俄国、法国等地,了解各国的实情,学习新的思想,加以选择采纳以为中国所用,共同寻求革命道路的办法。

1919年,毛泽东(后排左四)与新民学会成员于长沙

1919年,萧子升与蔡和森、向警予、蔡畅等人去到法国勤工俭学,毛泽东留在了国内。

“新民学会”的成立,让毛泽东、萧子升找到了更多心怀家国的有志之士,却也让两人之间产生了越来越多的分歧。

“救国”是已经形成共识的最终目的,但要如何去“救”,他们却有着不同的想法。

毛泽东所坚持的,是要彻底革命,完全打破那些陈旧腐朽的禁锢,他要推倒重建的“破而立”。

萧子升所坚持的,是要温和改良,通过教育、教化的方式,一步一步地去改造已经烂到骨子里的旧时代,他要终有水到渠成之日的“温水煮青蛙”。

在时代的滚轮之下,他们给出了两份不一样的答案,他们的友谊也渐渐地走向了破裂。

毛泽东与萧子升的两份“救亡图存”答案,一定程度上与他们的性情、阅历相关。

毛泽东出生于农民家庭,他所经历的是年少挨饿、求学艰辛的贫穷生活,这使得他养成了坚毅顽强的性格,生活极为俭朴,他深刻知道广大的贫穷困苦老百姓所想、所要的是怎样的生活。

1919年,毛泽东(右一)与父亲、伯父、毛泽覃在长沙

萧子升是书香门第出身,曾祖父是清朝时候的举人,家资丰厚,他的父亲从事教育工作,母亲是名医之女,尽管曾经短暂体验过“穷游”,但萧子升平时生活也有着明显的小资倾向,对于生活在社会底层的广大老百姓,他是缺乏着深刻认知的。

当然,我们这是以后人的角度来看,才能看清毛、萧这两份“救亡图存”答案的高下。

事实上,我们并不能说萧子升的眼光不够。如果把我们丢到那个时代,我们绝大多数人或许都只是芸芸众生一粒土,难有萧子升这样的“救亡图存”意识并付诸行动。

在当时的法国勤工俭学团体中,围绕着“彻底革命”与“温和改良”,也渐渐分成了两派,一派以蔡和森为首,一派以萧子升为首。

萧子升(前排正中)与新民学会成员

1920年7月,法国小镇蒙达尔纪,蔡和森、萧子升、向警予、李维汉等20余人在杜吉公园召开会议,再次就“改造中国与世界”的主题进行了探讨,会议在激烈的争吵中落下了帷幕。

会上,蔡和森认为应该成立共产党、实行无产阶级专政,而萧子升依旧主张着“以教育为工具”的温和改良,两种意见各有支持者,谁也说服不了谁。

为此,蔡、萧二人分别给国内的毛泽东写信,征求他的意见。

收到蔡和森长达2700字的信,毛泽东在当年的12月回复了一封接近5000字的长信,反对了萧子升的主张,并对蔡和森表示了深切赞同。

由于信件需要跨越重洋,在等待毛泽东回信的过程中,焦急的蔡和森又写了一封长达6000余字的长信,详细论述了他对于成立共产党的主张与思路。

看到蔡和森的第二封信,毛泽东拍手叫绝,也更坚定了心中的信念,他在二次回信中说:“我没有一个字不赞成。”

1921年3月,萧子升回到国内,在接下来的4个月时间内,他与毛泽东几乎是时刻都在辩论,毛泽东与蔡和森一样,都坚持着要开辟新天地的彻底革命,萧子升也是始终坚持着“温和改良”的主张,谁也不做让步,谁也说服不了谁。

萧子升认为毛、蔡二人的主张是要流很多血、死很多人的,他不希望看到这样的牺牲,他坚持着要通过文化、教育的方式来唤醒国民、挽救中国。

即便是到了晚年,萧子升仍旧坚持着这样的观点,他不止一次说过:“毛的方法牺牲太大,从理性上来说,他的做法不能说服我。”

1921年7月,在洞庭湖开往上海的船上,毛泽东与萧子升睡在同一张床上,这是两人之间最后一次的彻夜长谈,毛泽东一直劝说萧子升加入共产党,萧子升始终摇头,他称:“这不是我的理想,我的理想在于文化与教育。”

对此,毛泽东又急又恼,直言道:“你的这种理想,再过1000年也不可能实现。”

萧子升依旧不理会,他说:“就算是这样,我也愿意等1000年。”

这是两个曾经少年挚友的最后一夜,待到天明之后,他们选择了分道扬镳,那艘开往上海的船,萧子升只坐到了武汉。

与萧子升分道扬镳之后,毛泽东、蔡和森走上了属于他们的“独木桥”。

1931年6月,由于叛徒顾顺章的出卖,蔡和森于香港被捕,并被移送到广东军阀的手里,他在狱中受尽了酷刑,始终坚贞不屈。

最终,蔡和森的四肢都被钉在了墙上,敌人用刺刀将他的胸膛完全戳烂。

蔡和森、向警予夫妇

萧子升自与毛泽东分开之后,也很快再次踏上旅法之途。

他们虽然没有再见过面,但在一开始的时候仍会有书信往来,后来也就渐渐断了。

1924年,萧子升再次回国,他依旧没有选择回到两位挚友身边,他先后出任了国民党北平市党务指导委员、《民报》总编辑、中法大学教授、北京大学委员兼农学院院长、华北大学校长、国民政府农矿部次长、国立历史博物馆馆长等职。

1930年,身在南京的萧子升听闻杨开慧被捕,他曾尽力营救,给许多国民党的政要致电、致函,但最终仍是无济于事,没法救得出来。

杨开慧与毛岸英、毛岸青

1931年,“九一八事变”爆发,中国到了生死存亡的紧要关头,萧子升在痛心之余,“救国”的信仰似乎也在某一个瞬间被失落与绝望所动摇。

1932年,国民党“四大元老”之一的李石曾在法国办了一个中国国际图书馆,邀请萧子升前去出任馆长,萧子升再次开始旅法生活。

1949年,萧子升跟着退往台湾,而后又辗转于法国、瑞士等国家。

1951年,李石曾的图书馆迁到了南美洲的乌拉圭,萧子升从此也便在乌拉圭常住,并于乌拉圭终老一生,始终从事着文化教育工作。

1955年,毛泽东通过当年“新民学会”的会员给萧子升去信,邀请他回到新中国工作,萧子升断然拒绝。

到后来,我国曾有文艺代表团到乌拉圭进行演出,代表团的团长正好也是湖南人,他通过当地的华侨组织,想要与萧子升见上一面,这个请求也被萧子升拒绝了。

晚年时,萧子升写回忆录《我和毛泽东的一段曲折经历》,对于这个少年时的挚友,萧子升说道:“他是伟大的战略家和组织者,他对敌人的力量估计非常准确,他的说服能力很强。”

但同时,萧子升对于毛泽东也不乏指责之意,书中对于新中国的态度并不友好,也有许多阴阳怪气、指桑骂槐的词句。

1976年11月,在毛泽东逝世2个月之后,82岁的萧子升也于乌拉圭病逝,他在遗嘱中说道:“如有可能,骨灰运回湖南湘乡祖坟,与原配夫人遗骨同葬一处。”

名噪一时的“湘江三友”,最终分道扬镳,多少都会令人唏嘘。

为了彻底革命,蔡和森付出了年轻的生命,毛泽东带领中国人民重新站了起来,为了人民奉献了他的一生。

为了温和改良,萧子升没有加入注定要有流血牺牲的共产党,他选择站队当时执政的国民党一方,他的一生也都做着与文化教育相关的事业。

如今回过头来看,谁才是真正能够救国的,答案已然摆在面前。

事实上,在那个年代,与萧子升持有相同主张的有志青年很多,他们是以“救亡图存”为最高志向的,但在“如何救”的做法上,他们趋向于温和。

从一定程度上来说,这种温和,也便是害怕流血与牺牲。可若没有流血与牺牲,若是没有前仆后继的先辈,又何来如今的太平盛世?

这就与我们剜瘤除疮一样,对于腐肉丛生的毒瘤,最好的办法就是要将它一刀切掉,尽管会痛会流血,但却是将其根治的唯一办法。若是今天割点腐肉,明天排点脓水,这毒瘤何时才能除掉?指不定还会越来越大,越来越要命。

当然,我们并非说这样的温和改良没用。事实上,这样的温和改良也作出了许多贡献。

如果说彻底革命是“雪中送炭”,那么温和改良便是“锦上添花”。

在当时那个令人绝望的时代,真正能够拯救亿万子民于水深火热的,真正能够救国的,只有毛泽东、蔡和森等人提出的彻底革命。

对于毛泽东、蔡和森二人,杨昌济在给章士钊的信中曾说:“二子海内人才,前途远大。君不言救国则已,救国必先重二子。”

二人在“新民学会”的同仁们也曾作出评价,称二人为:“林彬是思想家,润之是实践家。”

肩挑家国重担,他们注定会失去很多,亲人,友人,甚至是自己的生命。

1925年晚秋,毛泽东途经长沙,重游橘子洲时创下《沁园春·长沙》,在写到“恰同学少年,风华正茂...”之时,或许他也曾想起当年的挚友。

奈何,物是人已非。

blades

萧先生悬聪明人