秦人使用的金器种类较少,尽管使用时间较晚,但是发展速度很快。每次农具的革新,表面上看起来只是一种简单的变化,但实际上,却是先祖们精湛的智慧结晶,让原本笨重的农具,在农业生产中变得更加方便,从而推动了农耕文明的发展和进步。

近几年,在西安南郊、西安北郊以及陕西岐山县贺家村等地,相继发现了一批新的考古资料,这为我们对秦代农具和农业问题的深入探讨提供了一个新的契机。

《尚书·金縢》记载:“为三坛同,为坛于南方北面。”

陕西出土的秦人农具,以铁器为主,其中夹杂着青铜器皿,一般集中于临潼,西安,凤翔,岐山一带,其中包括锄,锄,锄,铲,镰等。

秦人青铜农具共有三种青铜制品,分别为铜犁、铜铧和铜辟土,但数量较少。青铜农具对秦人农耕历史的发展来说,虽只是一个短暂的瞬间,却是一个重要的里程碑,标志着他们从以木、石为农业工具到以金属为主要手段的农业工具的过渡。

同时,在凤翔马家庄一号墓葬群和凤翔秦公一号墓葬中,也发现了一些铁制农具,这也是一种证明。第二个阶段是战国时代,到了这一时期,已经没有青铜器,取而代之的是铁器,虽然铁器的数量增加了,但种类并不多。

当时最常见的是一把铁锹,铁锹在当时应该是一件大型的铁器,因为它是由铸铁制成,虽然比较坚硬,但是很容易断裂,所以很难在遗址和坟墓中找到。

第三个阶段是秦王朝。在这个时代,秦统一六国后,国力和疆域都得到了极大的扩张,铁矿石和铁匠也得到了极大的补充,可以大量制造铁器,比如犁头、犁头、锄头、镰刀等,这些工具的出现和应用,极大地提高了农业的生产力。

秦王朝之所以能发展到如此程度,就是因为有了先进的生产工具,大量的铁制农具,就是秦王朝农业发展的最好证据。秦人对农具的运用,从木石、木铜到铁器,这是农耕民族必然要经过的一段时间。秦人的农业工具具有上述的共同特征,但也具有自己的一些特征。

秦人虽然开始使用铁器,但已有了很大的发展,西周灭亡后,秦襄公护卫着周平王东下,给平王策赐下了一块“岐西之地”,从此,秦人在周国的土地上崛起。

周人是一个以农业为基础的部落,在已有的考古发掘中,已有大量的周人农具,例如,陕西临潼一座铜窖中,就有一套西周时期的农具。1985年,宝鸡眉县马家镇出土的四套铜锄,质地十分优良。

此外,在西安丰镐遗址还出土了一件西周时期的青铜农器,但在周人的遗址之中,却很难找到秦人的金属农耕工具,这是因为春秋前期,秦人建国之时,国力尚不稳定,关中地区实力较弱,又与戎狄征战太久,铜矿只能用来锻造祭祀和战争的武器,无法用于农耕,因此,这个时代的农耕工具,主要还是以木头、石头和贝壳为主要原料。

二、双丝作绠系银瓶,百尺寒泉辘轳上根据史书上的记载,秦穆公时代,曾经发动过“泛舟之役”,帮助过晋国,但三年后,秦国出现了大饥荒,不得不向晋国借粮,这说明“泛舟之役”只是秦国与晋建交的一种手段,而非表现出秦国在农业上的优势。如果秦国本来就有大量的粮草,那么秦国在帮助晋国的两年后,国内也不会出现饥荒情况。

而秦人国力之所以迟迟不能东进,其中一个很大的原因就是农业的落后。秦人是一个有着游牧和放牧传统的部落,他们虽有一定的农业生产,但总体上还没有发展起来。

到了春秋时代,由于秦人的进步,农业工具也逐渐赶上了其它地方。在春秋前期,秦人的铁器并不多见,自从襄公建国之后,秦人便开始向中原进发,不过因为习惯了放牧,所以秦人并没有太过在意这些珍贵的青铜矿石。

战国时期之后,秦人的生产工具得到了很大的发展,比如他们使用的铁锹,已经和中原以内的江西和湖北的铁锹差不多了,在凤翔马家庄的一号墓室里,就找到了一块在战国时期之后被挖出来的铁锹,这是目前所能找到的最早的铁锹。

《大荒西经》记载:“尔之许我,我其以璧与圭归俟尔命。”

随着战国时代的到来,秦人也意识到了农业的重要性,他们开始研究和改进农具的制造方法,青铜农具则被锻造出来的更加精致的铁器所取代。在凤翔永城秦公1号墓中,出土了十多个铁锹,经检验,这些铁锹都是用铁矿的,这说明秦时代的铸造技术已经达到了很高的程度。

秦人在战国时代使用的农具越来越多,这与商鞅“奖励耕战”的策略思想密切相关。在政府的监督和奖赏下,百姓的荒地得到了很大的发展,有了更多的粮食,可以充实国库,让军队变得更加强大。

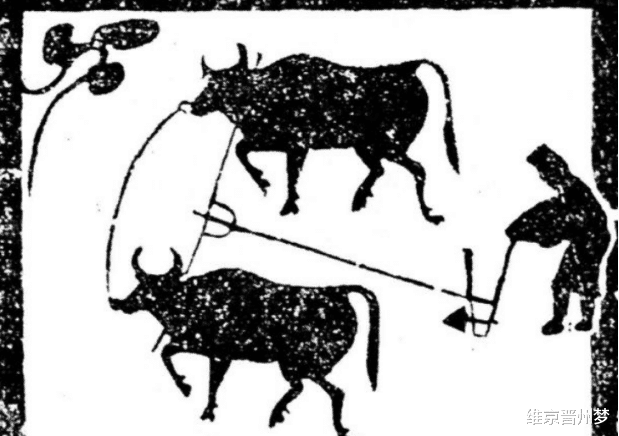

战国时期,秦国就开始大规模的使用牛耕,不过,在一些地势较低的地方,牛耕并不适合使用,所以还是需要锄头之类的工具。

三、往年行垄人同马,当下犁耕催铁牛到了秦朝,生产性农具得到了更大的发展,西安南郊士人星城墓中发现的四个铁锹,其形状和尺寸都是一模一样的,说明其生产性农具的标准化程度已经很高。

但是在考古中,却没有太多的秦代农具,这可能是因为农具破败不堪、无法使用的时候,政府会进行回收再利用,这样就可以有效地防止官作农具散落民间,节省资源、提高利用率。

正是因为有官方的收回,所以秦时期的农具才会那么少,这些被发掘出来的农具,要么是因为发生了意外,没有来得及收回,要么就是一些普通的农具,流落到了民间。

从目前所知的信息来看,秦朝应该也有不少农业工具,不然也不可能随随便便就能种出几十万石的粮食。秦人使用的金属器显示出较强的地域性。从发现的地方来看,东周秦时期的金属器多分布于今西安附近和宝鸡一带。

宝鸡和西安作为周人宗周和丰镐两个都城的所在地,是西周政权的中心,并在这两个地方都发现了西周时代的青铜器,为秦人的金属制农业工具的产生奠定了坚实的基础。

东周时代,秦人占领了这一地区,因此,使用这一地区的金属农具的人,也应该是秦人。尽管秦人在春秋中后期已不再使用金器,但从西周开始,这几个地区的金器就一直存在。

咸阳和渭南两个地区,由于远离周人的中心地带,生产力相对落后,铜和铁的匮乏,很少出现甚至没有出现过金器,因此,金器在这两个地区很难普及。而在西周灭亡之后,渭南一带,很有可能成为了戎人的天下。

《史记》记载:“周公立焉,植璧,秉圭乃告。”

戎人的游牧传统,让他们很难将耕种的工具带到其他地方。在秦都咸阳2号王宫遗址中也发现了一种“铁器”,但也有可能只是一种建筑和建筑的工具,而不是一种农业用具。

秦人的金制农具只是一个实用的工具,并无祭祀的功能。秦人的金制农具的出现,说明秦统治者十分注重农耕。不过,和其他的祭祀器皿不同,这些器皿并没有出现在高级的秦王墓中,而是被发现在低级的坟墓中。

这表明,秦人的农具只是一种实用的工具,并不能和安阳殷墟出土的青铜器相提并论,成为一种尊贵的陪葬品。

秦人使用的工具多是当时比较发达的铁,而武器则多是用青铜来制造的。铁器的威力本应比青铜器大得多,铁的作用也应比青铜器大得多,但事实并非如此。

王学理指出,秦位于西北地区,铁矿石产量不高,表层矿床荒芜,且大多呈“鸡窝”状,正是由于受地理环境的制约,秦人才不能普遍使用铁制武器;秦人在“耕战政策”的推进下,使用了大量的铁器来制作农业生产工具,这是一种必然。

农具的进步,是一种划时代的进步,也是一种对人类历史的推进。例如,耒耜的出现,标志着农业的诞生,随后,耒耜具有金属质感的,并且发展成为犁,这更意味着农耕文明有了新的飞跃。

参考文献:《史记》

《尚书·金縢》

《大荒西经》