2014年,四川乐山市夹山县的一位记者刘佳,到乡下拍摄时,意外听说了一个”诡异“的故事。

故事发生在顺河乡收发室,从1973年开始,收发室一连41年,每年都能收到从云南寄来的2-3封信,收件地址是“房修公社顺和大队”、收件人是“杨远清”,可顺河乡既没有这个地方,附近村子里也没有这个人。

按照投递信件的规矩,如果信件地址有误或查无此人的话,一般做退回处理。

然而,更奇怪的是,信件退回去之后,没过多久,还会有新的信件写上原地址和姓名,再寄过来。

这到底是一封什么信件?

为什么连续四十多年不间断地投递呢?

它的收、寄件人又是谁呢?

一、来自云南的神秘信件

一、来自云南的神秘信件带着满腹的疑问,一天,收发室的工作人员决定偷偷拆开信件,解开这个萦绕在心头几十年的困惑。

然而,当他带着信,来到无人经过的废弃厂房,正准备拆开信封时,突然,头顶上掉下了一块砖,正好砸在了他拿信封的手上。

“大白天真是见鬼了!”

工作人员嘴里大骂一声,心里却暗暗思忖:

如果这封信的地址没错,却四十多年无人认领,莫非收件人早就死了,这是一封寄给死人的信?

很快,收发室人员偷拆信封被砸伤的事,传遍了附近村子,大家都觉得这事很邪乎,所以,当记者想从村民嘴里了解更多关于这封信的细节时,村民们都三缄其口,一个字也不愿意多说。

在记者的穷追不舍下,有个老人终于说出了“真相”:这是封“鬼信”,谁谈这封信,谁家就倒霉!

对这种说法,记者肯定是不以为然的,他意识到这封信的背后,一定有什么隐情。

但个人的力量是弱小的,如果想挖掘出真相,必须要动用网络和媒体的力量!

于是,刘佳找到了《下一站幸福》栏目组,说出了自己的请求。

很快,栏目组派出了几位记者,专门调查这件事!

经过商议,他们认为,既然收件人的地址是错的,那就从寄件人的地址入手吧!

据刘佳所说,寄件人的地址是“云南省临沧市勐捧镇半山坡村”、寄件人叫“杨友富”,可他们查询之后,却发现勐捧镇并没有半山坡村,却有个“半个山头村”!

那这个“半个山头村”是否有个叫”杨友富“的人呢?

为了尽快弄清楚事情的真相,记者连续坐了34个小时的车,到半个山头村实地查访。

刚到村头,记者就向乘凉的村民打听起了“杨友富”,村民热情地答道:“他是我们村的老人了,今年有90多岁,编筐的手艺一绝,我们村里的年轻人都是跟他学的!”

听到这个答案,记者眼前一亮,原来“半山坡村”就是“半个山头村”!这下终于找对地方了!

在村民的带领下,记者找到了正躺在藤椅上出神的杨友富,据老人的孙子杨文兵介绍,老人今年97岁了,虽然眼睛花了,耳朵也不大好使,但整体精神状态还可以,他没事的时候,就爱坐在藤椅上,遥望家对面的山头。

见老人并不排斥采访,记者直奔主题:“您认识杨远清吗?”

杨友富想了一会,摇了摇头,记者不由得有些失落,但老人紧跟着说了一句话:“我有个儿子叫杨云清。”

虽然名字对不上,但记者还是试探着问道:“您往四川乐山夹江县寄过信吗?”

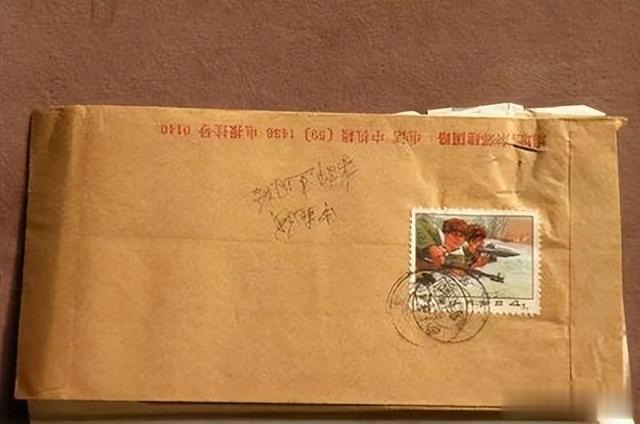

一听到寄信,老人明显激动起来,他说:“我往四川,给儿子杨云清寄了好多封信,也不知是什么原因,一连四十多年,每一封信都被退了回来。”

直到这时,记者才意识到问题所在:

老人原本在收件人那一栏写的是“杨云清”,可由于笔迹不清,被收发人员误认为是“杨远清”,而且杨云清原来的地址,很有可能发生过变化,这才造成了“地址有误、无人查收”的结果。

可为什么老人住在云南,儿子却生活在四川呢?

面对记者的疑惑,老人开始讲起了他早年的抗战经历。

杨友富其实不是土生土长的云南人,他的家乡在四川。

70多年前,日军进攻缅甸,试图从缅甸进攻云南,拿下云南后再进攻重庆。

为了粉碎日军的作战计划,1942年,我国决定组织远征军开赴缅甸、保卫生命线!

这年夏天,杨友富不顾家人的反对,抛下年仅19岁的妻子和不满1岁的儿子,毅然报名参战,成了国民革命军新33师97团的一个通讯兵,也成了我国第一批中国远征军中的一员。

当时,我国的对外通道和补给线只剩下一条滇缅公路,为了保护这条唯一的通道不被日军破坏,杨友富和战友们抱着必死的决心,与日军展开了激烈战斗。

看着战友一个个倒在自己面前,杨友富更加奋不顾身,为了掩护一位受伤的战友,他自己却不幸被日军的炮火炸晕了过去。

1944年,杨友富被辗转送到云南镇康县勐棒镇养伤,多亏当地村民的用心照顾,他才侥幸活了下来。

当时,勐捧镇半个山村,几乎与世隔绝,连正儿八经的路都没有,无奈之下,杨友富便留在了半个山村,娶了一位当地的姑娘为妻,陆续生育了6个子女。

直到1973年,半个山村与外界的交通逐渐便利,杨友富便提出要回家乡四川看看,可妻子看着家里大大小小的孩子,害怕他一去不复返,就以死相逼,怎么也不同意他回去。

就这样,一晃73年过去了,杨友富再也没有见过大儿子杨云清一面。

面对镜头,老人饱经沧桑的脸上顿时挂满了泪痕:“我想请你们帮我,找找我的儿子,看看他还在不在?”

为了帮老人完成这个愿望,记者发动志愿者,在微博上发布了一条“与众不同”的寻亲启示:

“原国民革命军新33师97团老兵杨友富,祖籍四川夹江县房修公社顺河大队,1918年8月出生,1942年从军到云南耿马同日军作战,现居云南临沧半个山村,由于历史原因一直未回老家…… 老人当年从军抗战时,儿子杨云清还不到1岁,如今老人甚是思念亲人,希望能找到相见。”

二、老兵寻子

二、老兵寻子这条微博一经发出,很快引起了轰动,网友纷纷转发“接力”,希望能帮这位老兵,尽快寻找到分离73年的儿子。

不久,有网友提供信息:老人的家乡“房修公社顺河大队”,早就改名为“顺河乡龙兴村”了!

记者闻讯又赶紧联系了龙兴村的村干部,结果一问,村里还真有一个叫“杨云清”的人,确切地说,是一位老人,因为此时的杨云清已经74岁了!

在发出寻亲启示的第二天,记者就马不停蹄地赶往顺河乡龙兴村杨云清的家里了。

在听到父亲杨友富的消息后,这位74岁的老人,简直不敢相信自己的耳朵:“老汉还在?!”(“老汉”是当地称呼爸爸的方言。)

可当记者提出,想让杨云清与父亲相见时,他却斩钉截铁地说:“不想见”。

这是为什么呢?

原来,自杨友富参军走后,杨云清的妈妈就因太过思念丈夫,发疯了,几年后,又改嫁给了他人。

杨云清在失去父亲后,紧跟着又失去了母亲,可以想象,幼年的他吃了多少苦。

直到上世纪70年代,有一天杨云清突然收到了父亲的来信,他这才知道父亲并没有战死,而是落户到了云南边境上的一个小山村。

之后,父子俩就通过信件取得了联系,杨友富得知儿子添了女儿,还专门寄了两双手工做的婴儿布鞋回来;

而得知父亲嫌云南那边的镰刀不好用,杨云清也特意寄了2把过去,“当时一把镰刀也就一块钱,寄过去的运费就花了我十几块钱。”杨云清回忆说。

杨云清得到了久违的父爱,而杨友富也得知了儿子的近况,就在父子二人日渐亲密时,一件意外发生了。

有一次,杨云清写信想让父亲回来看看,可杨友富却找借口拒绝了,杨云清认为“父亲又一次抛弃了他”,从那之后,杨云清就“恨”上了父亲,再也不愿意给父亲回信了。

恰在这时,房修公社顺河大队改了名字,杨友富不了解这个情况,还是按原地址锲而不舍地给儿子写信,可惜所有的信都石沉大海。

杨云清对父亲的嫌隙,就这么持续了40多年。

再后来,杨云清想到父亲年事已高,理所应当地认为“他已经不在了”,于是,也再没想过关于信的事。

在听说父亲这些年来一直不间断地给自己写信时,杨云清顿时湿了眼眶,同意和记者一起去云南看望父亲。

三、跨越73年的重逢

三、跨越73年的重逢2014年5月12日,74岁的杨云清带着儿子、女儿、孙女以及孙女婿,登上了从四川乐山开往昆明的K113次列车。

之后他又换乘大巴、面包车,几经辗转,才终于见到了满头白发、身形瘦削的老父亲。

“老汉,我来看你喽!”

这一声来自大儿子的呼唤,杨友富等了整整73年!

杨友富一边颤巍巍站起来,一边擦掉眼角的眼泪,而后拉过杨云清的手仔细摩挲起来,当看到儿子左手上有一只半截手指时,他又一次掉起了眼泪:“这是我的儿啊!真的是你哇!这个指头是你还不到1岁的时候斩断的。”

说罢,父子二人相拥而泣。

只是可惜的是,杨友富因常年待在云南,已经不会说也听不懂四川话了,而杨云清也听不懂云南话,父子俩只能各说各的,然后由家人从中做翻译。

尽管如此,这对阔别70多年的父子,依旧手挽着手,坐在床边聊了大半夜。

在与父亲杨友富短暂相聚两天后,杨云清就要按计划返程了。

“老汉,我走了哦!你保重身体,我会再来看你的!”

临上车前,杨云清紧紧搂住父亲的头,脸贴着脸和父亲道别。

杨友富面带不舍,几次用手抹去脸上的泪水:“舍不得你走,可我回不去了!你下次记得把孙子也带来看我!“

听到老父亲的话,杨云清连连点头。

这次跟他一起回去的,还有杨友富在云南的三儿子杨新贵、孙女杨文会、孙子杨文兵,“爷爷对我们说,那是你们的老家,也是我们全家人的根。爷爷年纪大了,没法坐车,只能由我们代爷爷回家看看”。

在返回云南时,杨文兵取了一捧老屋后的泥土,杨云清也取了一瓶老屋旁的井水,交给了侄子。

杨文兵说:“我会把老家的水和泥土带回云南给爷爷看看,然后将泥土洒在院子里,跟当地的泥土混在一起。也算全了爷爷一个遗憾了!”

总结:

总结:杨云清离开云南时,应邀和云南的亲人们照了一张特别的“全家福”,杨云清站在父亲的身边,周围围绕着杨家4代50多口人,他们每个人脸上都挂着笑容,父子相聚、家庭团圆,老人一生所求,也不过如此吧?!

战争,让无数人妻离子散、骨肉分离。

所幸,杨友富、杨元清这对分离73年的父子,能够有幸得到电视台和网友的热心帮助,这才能找到彼此,有了重逢的机会,可如果没有杨友富如山的父爱和长达41年的坚持,这份幸运又怎能落到他们头上呢?