【前言】

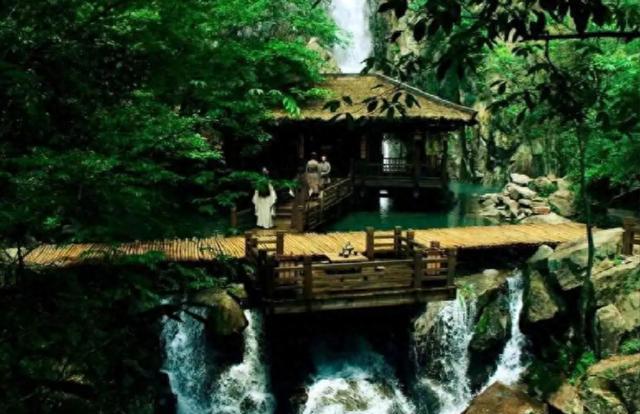

在卧龙岗的茅庐中,诸葛亮在此隐居好些年了。这天一大早,他刚把水打来,打算做早饭呢,猛地听到门外传来有人说话的声音。诸葛亮伸头一瞧,有三个穿着军装的男子正站在那儿,为首的那个人神色很是恭敬地看着他,好像是有要紧的事想请求他帮忙。

【一、三顾茅庐请出隐居高士】

这三位乃是刘备、关羽和张飞。前些天,刘备碰巧遇到了知心人徐庶,从他那儿得知卧龙岗上有个隐士,还说“要是能得到这个人,就能夺得天下”。昨天一大清早,这三兄弟就前去拜访,然而遗憾的是,诸葛亮外出游历,没在家里。今天,这三人又一次前来,诸葛亮不由地心生感慨,这位看上去打扮朴素的客人,恐怕不是一般人呐。

诸葛亮邀三人进屋交谈。刘备在交谈中流露出对这乱世的忧虑,言明此次前来是希望能邀诸葛亮一道筹划宏伟事业。他更是留下书信以表诚意,然而诸葛亮并未当即应允。

春节过后,刘备又一次前来拜访。诸葛亮瞧着他虽说衣着破旧,可那股子王者气概却是怎么也藏不住的。接着诸葛亮就给刘备详细地讲述了一统天下的宏伟规划,刘备听完后兴奋得不行,当即跪下恳请诸葛亮为他出力。诸葛亮念及刘备的一片诚心,便决定下山帮忙,自此跟在刘备身边。

刘备三次前往茅庐,足见他的诚心以及那急切的盼望。头一回前去,诸葛亮没在,刘备并未灰心丧气;第二回也是空手而归,可他仍旧耐心地继续等候;待到第三回,这位目标坚定、意志顽强的老兄总算得偿所愿,把人才给请了回来。

诸葛亮这人啊,生性谦和,为人低调,压根儿就不想出名显达。他在深山里隐居了好些年,日子过得挺随性自在。对功名利禄没啥兴趣,一般的东西很难让他心动。后来呢,他看到刘备那股子诚心劲儿,一直坚持不懈,再加上刘备言谈举止间显露出的非凡气概,诸葛亮这才动了心思,决定为他出力。

山民们瞧着刘备在那儿来回踱步,也有些好奇地朝茅庐里头张望着。有个别人直接表示瞧不上刘备这样的穷家伙,不过多数山民对他的毅力和热情还是挺钦佩的。当得知诸葛亮最终答应跟着他下山的时候,村民们纷纷感叹,这是天命的感化啊,奇才遇到了知己,看来是能够干出一番大事业的。

【二、托孤之言成就军师终身追随】

在往后的日子里,诸葛亮尽心尽力地辅佐刘备,使得刘备的势力逐步壮大起来。建安二十四年,刘备在夷陵之战中被曹操打得大败,随后他叮嘱诸葛亮要照料好自己,还留下了“如果嗣子可以辅佐,那就辅佐他;要是他没什么才能,你就可以自行取代他”这样的遗言。这着实是对诸葛亮的又一次知遇厚恩。

建兴元年,刘备离世,其子刘禅登上皇位。在临终之时,刘备当着众大臣的面,叮嘱诸葛亮要如亲生父亲一般辅佐新皇。诸葛亮万分感动,泪流满面,他朝着刘备跪地起誓,定会用尽全身力气回报刘备的赏识,一心一意地辅助新君。

在场的大臣们个个都颇为触动,就连平常不太看好诸葛亮的张飞,都为刘备这般信任诸葛亮而感到高兴。刘备把后事托付完毕,总算能毫无遗憾地合上双眼了。诸葛亮把这当成自己的责任,加倍努力,决意回报刘备对自己的赏识和恩情。

这番托孤之语,着实让诸葛亮坚定了追随刘备的信念。在生命的最后时刻,刘备道出“可自取”这三个字,充分展现了对诸葛亮的莫大信任与托付。这为诸葛亮带来了巨大的精神鼓舞,也让他为刘备尽忠的责任感愈发强烈。

就连普通老百姓听说了刘备的遗命,都纷纷称赞。大伙都觉得,刘备对待士人宽厚,能给诸葛亮这般信任与自主的权力,足以表明他是个胸有大志、善于识人的英明之主。刘备离世后,百姓们也都期望着诸葛亮可以实现他的遗愿。

【三、初败街亭精锐损折十一员】

为了回报刘备的赏识与厚待,诸葛亮奋发努力,操练兵士,盼望着能够向北征伐中原。建兴四年,因看到国内民众之心渐渐安定,诸葛亮呈上奏表准备出师,言辞恳切:“先帝的志向尚未实现,宗庙也未安稳,倘若不赶紧去救,那过错就在我这个弟子身上了。”

这次北伐刚开始的时候挺顺利,一口气拿下了南安、天水、安定这三个郡。曹魏的君主曹睿亲自带领大军赶来救援,还派张郃率领军队进行抵御。打到这儿,这场战事就进入到了关键的时期。

正值盛夏时节,天气酷热难耐,张飞的队伍在行军路上艰难前行。当他们走到街亭时,士兵们都盼着能在亭子里稍作歇息,喝点水。这时,参军马谡挺身而出,请求负责镇守这个地方。诸葛亮原本打算安排更具经验的将领来守卫这一关键之地,然而马谡信心十足,诸葛亮也清楚他向来对士兵宽厚,思索再三后,还是答应了他的请求。

谁能想到马谡这人太过轻敌,肆意妄为,他非但没依照诸葛亮的嘱咐在大路上排兵布阵,反倒去占据了旁边的小山头。张郃借此地的地形优势,把山上汉军的水源给截断了。马谡的军队干渴难耐,乱了阵脚,这家伙居然还抛弃军队自己逃跑了,最终使得街亭失守。

诸葛亮的军队士气遭受重大打击,无奈之下只好撤兵回朝。王平率领一小支队伍作为疑兵,费了好大劲儿才勉强掩护着大部队撤回汉中。这一场大败仗,让诸葛亮的精锐部队损失殆尽,马玉、丁立等八位大将英勇战死,赵云受伤后去世,就连马谡也因违反军纪被诸葛亮下令处死。

街亭那一战,马谡由于轻敌,结果吃了大败仗,这可把诸葛亮给心疼坏了。诸葛亮作为军队的统帅,对部下没考察清楚,他觉得自己也有责任,心里特别愧疚。而且,这么多精锐都牺牲了,刘备北伐的心愿又得往后推了,诸葛亮内心的愧疚和自责简直没法形容了。

平常时候,诸葛亮对马谡甚是看重,可没料到他在要紧关头竟然疏忽大意。诸葛亮心里明白这次是彻底失败了,只得严厉惩处来整顿军法。在听到赵云等老将军牺牲的讯息后,诸葛亮在营帐中整整哭了一宿,睡梦里还念叨着“舍我其谁”这话。

【四、五丈原驻锄报效无完遗心事】

这场仗输得一败涂地,诸葛亮心里啥滋味,那只有他自己清楚。他始终把刘备当作恩人看待,为北伐这件大事儿耗尽了心力。哪承想头一回出兵就吃了败仗,不得不撤回来,刘备的心愿还没达成呢,诸葛亮心里那是又自责又遗憾。

北伐失利的消息一传出,有些百姓在私底下说,诸葛亮的本事好像没那么厉害,被高估了呢。就连曹军中的司马懿都讲诸葛亮“志向挺大,才能不足”,不过是“画里的人”罢了。诸葛亮自然也知晓了这些说法,可他并未灰心丧气,反而是越发勤奋地做事,操练士兵,盼着能够再次北伐。

此后虽说再度展开过北伐,然而终究未能达成先帝的心愿。诸葛亮的一生,都因未能替刘备收复中原而满心抱憾。在他于五丈原离世之际,手中紧紧攥着先帝在白帝城留下的泥土,以此来表达对恩主的感念之意。

【结语】

诸葛亮在临终之际,亲口讲述遗言,安排身后之事,且反复嘱咐继任者一定要实现北伐的宏伟事业,以此来帮自己了却这桩心愿。当蜀中百姓听闻诸葛亮已离世的消息时,个个都泪如雨下,纷纷慨叹这位忠心耿耿、足智多谋的臣子,为国家奉献了一辈子,可到生命的尽头,心中之事仍未完全达成。

后世的读书人聊起诸葛亮的一辈子,都为他多次北伐却没能成功而觉得遗憾。可实际上,诸葛亮的心思特别单纯,那就是报答对自己有恩的主公,实现先帝的遗愿。虽说最后的结局不太理想,然而诸葛亮问心无愧,他为刘备回报知遇之恩的这份情意,应当被后人敬重和仰慕。