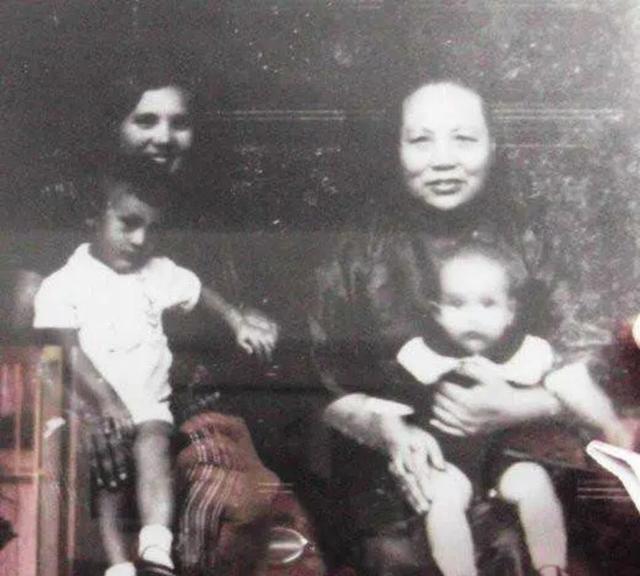

宋美龄和蒋方良

第一次见宋美龄1937年3月末,一艘货轮从苏联远东的门户城市海参崴出发,缓缓向香港开来。货轮上载着在苏联留学了12年的蒋经国,以及他的俄籍妻子蒋方良、儿子蒋孝文。

这趟旅程是蒋经国阔别12年、满怀喜悦的归国之旅,却是蒋方良的去国别乡之旅。此一去,意味着她再也没有机会回到生她养她的故乡,从此成为了没有根的异乡人,也意味着她从此踏进了中国第一家族:蒋氏家族,从此陷入了豪门高户深似海的漩涡之中......

这一年,蒋方良21岁。

蒋经国、蒋方良、蒋孝文

罗南英一家曾在蒋介石的老家浙江奉化溪口住过一段时间,和蒋方良短暂地接触过,蒋方良曾给她讲过自己的经历。

蒋方良告诉罗南英,她的原名叫芬娜•伊巴提娃•瓦哈瑞娃,1916年出生在俄罗斯叶卡捷琳堡。她很小的时候父母就去世了,由姐姐一手把她带大,姐妹俩相依为命,吃了很多苦,童年的经历比较坎坷。

蒋方良

小时候,蒋方良的腰上长了一个大疖子,折磨了她很长时间。为了不给已经十分辛苦的姐姐添麻烦,她没有跟姐姐说起这件事,独自忍受着身体上的难受,在姐姐面前装得像没事人一样。

而为了防止身上的疖子因衣服的摩擦引起疼痛,她只能把裙子穿得高高的。有一天,姐姐看到她的裙子穿得歪歪扭扭,想给她把裙子拉到腰上,谁知道拉的时候,布料碰到了她的伤口,导致伤口裂开,流了不少血,疼得她直冒冷汗。

讲这些的时候,蒋方良的心里充满了心酸和苦涩,不禁泪如雨下,但又不想被别人看到她的眼泪,转过身用手背把眼泪擦掉了。

罗南英还说,在溪口的时候,蒋方良还常常告诉蒋氏家族的亲戚,不需要给她买太多衣服,衣服穿不过来实在是太浪费了。

从罗南英的讲述中可以看出,蒋方良小时候经历了非常多的贫穷和苦难。特殊的身世,特殊的童年经历,使她从小养成了隐忍的性格。

蒋方良和姐姐

1937年4月4日,货轮经过很多天的颠簸,终于停靠在了香港码头。在香港逗留了近半个月,蒋经国、蒋方良一家又前往上海。

几天后,蒋介石命令杭州笕桥航空学校总务处长陈舜耕奔赴上海,护送蒋经国一家到杭州,并要求蒋经国到杭州后,第一时间带着妻子、儿子亲自登门和宋美龄认亲。

在杭州,蒋经国要走一走早在1927年蒋介石和宋美龄结婚时,他就应该走的“认娘”程序。而刚刚来到中国不久,还处在茫然状态之中的蒋方良,也要拜见她的婆婆宋美龄,一个来自大名鼎鼎的宋氏家族,如今在国民党内享有“蒋夫人”一切尊荣的女强人。

宋美龄

4月26日,蒋经国携蒋方良、蒋孝文来到杭州西子湖边的“澄庐”别墅看望宋美龄,这是蒋经国夫妇和宋美龄的第一次见面。

当时,蒋经国先上楼“认娘”,蒋方良和蒋孝文在楼下等候。在等候的时间里,蒋方良心里的紧张无以言表,甚至有些手足无措。

她从苏联千里迢迢来到中国,举目无亲,本来心里就有一种彷徨不安的感觉。再加上她身世普通,人又很腼腆,来中国前在一家重机械厂工作,读书少,文化程度也不高。

蒋方良

但是,她要见的婆婆宋美龄却出生于声名显赫的宋氏家族,还曾经留学美国,才华与美貌兼备,浑身透着一股富贵气,仪态万千,家喻户晓,她怎么可能不紧张!

宋美龄

左一蒋孝武,左二宋美龄,右一宋子文

就这样,在紧张的等待中,蒋方良终于等到蒋经国喊她上楼。

看到气质高雅、风韵犹存的宋美龄站在自己面前,蒋方良觉得她比自己想象得要年轻、漂亮许多。

而看着外面重兵把守的院子,看着房间里华贵、讲究的陈设,蒋方良感受到了这位婆婆的深不可测,也意识到了自己和她之间存在的差距。

喊称呼时,蒋方良用不标准地中文叫了一声“阿姆”,并且按照中国的传统习俗,给宋美龄磕了三个头。

宋美龄顿时笑得喜笑颜开,拉着蒋方良的手问长问短。她亲热的态度,让蒋方良紧张的心一下子放松了不少。

但宋美龄的热情,只是她在政治场合和社交场合经常表现出来的一种场面上的热情。之后的聊天中,她的脸上虽然挂着笑容,但笑没有到达眼底,话里话外透露出骨子里强势的一面。

见蒋方良有些拘束,宋美龄把一块糖递到她手里,表情温柔地看着她说:“西湖自古以来就是文人墨客游览之地。‘水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。’这是我国大诗人苏轼的诗句,你喜欢吗?”

蒋经国给蒋方良简单翻译了一下,蒋方良听懂后,连连点头:“喜欢!喜欢!......”

1946年春节蒋家合影,第一排(左至右):蒋孝章,宋美龄,蒋孝武,蒋介石,蒋孝文,第二排:蒋方良,蒋经国

1946年,蒋介石贺寿,三个孩子是蒋经国的子女,第一排:宋美龄,蒋介石;第二排:蒋经国夫妇,蒋纬国夫妇

此时,宋美龄明白,蒋经国虽然不是她的亲生儿子,却是蒋介石最大的儿子,今后她要和蒋经国搞好关系,就必须先和他的夫人蒋方良搞好关系。

为了快速拉近和这位外国媳妇的距离,宋美龄挑起了一个和蒋方良有共鸣的话题,给蒋方良讲述了自己学生时代在异国他乡读书的事情:“我前半生的大部分时间全在外国,所以我与外国人,特别与外国女子的心是相通的。”

听了宋美龄在国外读书的经历,蒋方良对她的勇气和胆魄充满敬佩。不善言辞的她搜肠刮肚,说了很多恭维宋美龄的话,让宋美龄心里很受用。

宋美龄对蒋方良的第一印象是乖巧、顺从。对于蒋方良的这种性格,她是很满意的。

在之后的婆媳相处中,在蒋家内部,宋美龄给予了蒋方良很多关心和照顾。而每当她和蒋方良一起见客的时候,她总会以婆婆的身份,在外人面前对蒋方良赞不绝口,让外人看到她对这个儿媳妇的喜欢。

虽然也是“蒋夫人”,却不能以“蒋夫人”的名号自居然而,满意归满意,喜欢归喜欢,豪门家族里面的人情关系是很微妙、很复杂的。宋美龄和蒋方良虽然相处融洽,但也不能踏进对方的“雷区”,否则彼此间的关系就会岌岌可危。

宋美龄和蒋方良

当时,宋美龄是国民党内当仁不让的“蒋夫人”,经常陪同蒋介石出席各种政治、社交场合,在政坛上独自享受着身为“蒋夫人”的风光无限和万众瞩目。

蒋经国明白,宋美龄是一个用心经营“夫人政治”的人,在这项她引以为傲的事业上,她不希望蒋家再出现一个和她平分秋色的人。

按身份来说,蒋方良也可以被称为“蒋夫人”。但蒋经国了解宋美龄对“夫人政治”的看重,与此同时,他深知一个蒋家容不下两个在外面抛头露面的女人,聚光灯下容不下两个“蒋夫人”,否则会引起国民党内部和社会上的议论纷纷。而且他更清楚,宋美龄是一个好面子的人,不喜欢别人抢她的风头。如果被抢走了风头,肯定会惹恼她。

因此,回国后不久,蒋经国就对蒋方良千叮咛万嘱咐,提醒她一定要低调,尽量不引起别人的注意。蒋方良明白蒋经国的顾虑,知道生活在宋美龄的“阴影”之下,自己时时刻刻都要谨言慎行。

这是蒋方良踏进蒋家学到的第一课,她体会到,生活在位于中国权力顶峰的蒋家,不能像在普通人家里那样随心所欲。这种体会,让她非常不适应。

之后,蒋经国带着妻儿回到老家浙江奉化溪口,和他的亲生母亲毛福梅团聚。

蒋方良抱着儿子蒋孝文和婆婆毛福梅、女儿蒋孝章合影

罗南英说,蒋方良是一个孝顺的儿媳妇,她非常尊敬婆婆毛福梅。为了更好地与毛福梅沟通,到溪口后,她从头开始学习宁波话,而且学得很努力,没过多久就能说一口相对流利的宁波话。

1939年,蒋经国被任命为江西第4区行政专员,一家人移居赣州。在赣州,蒋经国在官场上一路高歌猛进,可谓是志得意满。

站立者是蒋经国

但是,与丈夫在事业上的春风得意相比,蒋方良的生活却是那么地乏善可陈。为了做到尽量不抛头露面,她无法到社会上开辟自己的天空,只能在家里相夫教子,在无聊中打发时光。

1938年、1945年、1948年,蒋方良又生下了女儿蒋孝章、二儿子蒋孝武、三儿子蒋孝勇,她在儿女身上倾注了浓浓的母爱。

有一次,蒋孝勇患上了扁桃体炎,体温达到四十度,蒋方良好几天没有合眼,在儿子的床边一直守着,给他又擦又洗,等到蒋孝勇退烧了,才松了一口气。蒋孝勇回忆:“母亲对我们是爱而不溺爱,父亲管教比较严,母亲则是以理服人。”

蒋方良和蒋孝文、蒋孝章、蒋孝武

在赣州,时间长了,蒋经国看到妻子每天无所事事,只能围着孩子转,心里也很不是滋味,开始斟酌,是不是应该让她出去找点事做,在工作中找到自己的价值和成就感。

在那段日子里,蒋经国反反复复地掂量了一遍又一遍,他想,赣州不是宋美龄的活动地盘,妻子在赣州做事,应该问题不大。

于是,蒋经国松了口,支持蒋方良出去工作。

此后,在蒋经国的一力促成下,蒋方良筹建了一家保育院。为了办好保育院,她花费了很多时间和精力。

蒋方良不仅四处奔走,为保育院寻找合适的选址,还举办了募捐活动,号召江西省主席熊式辉、财政厅长文群、民政厅长王次甫为保育院捐款。

除了创办保育院,蒋方良还经常出席会议,参加演讲,从前当过车工的她,为赣州的机械工业贡献了自己的力量,她的生活慢慢充实了起来,在社会上找到了属于自己的位置。

蒋经国、蒋方良参加活动

然而,事情在1943年发生了变化。

1943年12月,蒋经国被调离赣州,调到重庆担任三青团中央干校教育长、三青团组训处处长,蒋方良也跟着迁往重庆。

重庆不像赣州,这里是宋美龄的绝对主场,她经常出现在重庆的官场、交际场。为了避免两个“蒋夫人”乱象的出现,也为了不引起宋美龄的不快,蒋方良不能像在赣州的时候,在外面东奔西走,必须又缩回到她的私人世界里。

因此,到重庆后,蒋方良过上了一种安分守己、深居简出的日子,成为了一个最最普通的家庭主妇。

蒋方良怀抱着儿子蒋孝文、女儿蒋孝章

对于蒋方良的与世无争,蒋介石、宋美龄、蒋经国三个人都有自己的心思。

对于蒋介石来说,蒋方良的与世无争,正好合了他的意。以他的角度来说,他本身就只希望他的儿媳妇做一个传统的贤妻良母,而不愿意看到她成为第二个宋美龄。如果蒋家有两个“女强人”,怕不是会乱了套。

1949年底,蒋家入住日月潭碧楼,左一蒋介石,左四蒋经国之女蒋孝章,左七蒋经国,左八蒋方良牵着儿子蒋孝武

对于宋美龄来说,蒋方良的规矩老实,没有野心,很少在公开场合露面,让她非常安心,非常满意。

对于蒋方良的丈夫蒋经国来说,蒋经国也不希望蒋方良经常出现在外界的视野里,明面上的原因是顾及宋美龄,实际上他也有自己的私心,他也不想妻子变成和宋美龄一样的女强人。

蒋经国觉得,宋美龄为人强势,在国民党内拥有极高的地位和权力,而且在父亲蒋介石做一些重大决定时,经常出手干预,这些都让蒋经国对“夫人政治”感到抵触和反感。

宋美龄、蒋经国、蒋方良

由于是蒋家的儿媳妇,由于丈夫蒋经国内心深处对自己出去工作的种种顾虑,蒋方良只能在家里待着,外面热热闹闹、热气腾腾的世界和她无关,她像是一只被关在笼子里的鸟儿。

李中奇,曾任职于国民党励志社,他回忆过蒋经国家的一段往事。

他说,那是40年代,重庆著名摄影师卓世杰要为蒋经国拍摄一套照片,以便刊登在报纸上,以宣传蒋经国身后美满幸福的家庭,宣传他在赣州的政绩。

当卓世杰到蒋经国家拍摄的那一天,蒋方良显得很开心,和孩子们打扮一新,满怀期待地等待拍照。

但是,蒋经国对这件事却带着几分不痛快的心情,似乎很不乐意拍摄全家福。为此,他和蒋方良还大吵了一架。

李中奇觉得,蒋经国心里其实很抗拒妻子和子女暴露在外界面前。

蒋经国

可见,蒋经国心里非常不想蒋方良以任何形式“抛头露面”。

就这样,在那些年里,蒋方良虽然贵为蒋介石的儿媳、蒋经国的妻子,却隐匿在无人问津的角落里,过着权贵却并不知名、并不阔太的生活。

作为一位政治人物的妻子,在53年的婚姻里,蒋方良没有给蒋经国带去任何纷纷扰扰,这是宋美龄所没有做到的相比宋美龄以及她背后的宋氏家族给蒋介石招来的许多批评的声音,自从1935年和蒋经国结婚,在53年的婚姻岁月里,蒋方良没有给蒋经国带去任何的是是非非。

虽然蒋方良一直深居简出,但还是少不了有人通过一些渠道来求她办事。但蒋方良基本都是一概回绝,她不想给蒋经国添麻烦。

对于蒋方良,宋美龄除了不希望她在“夫人政治”上与自己分庭抗礼,在生活上对蒋方良还是不错的。

宋美龄和蒋方良

宋美龄送给蒋方良的照片

国民党败退台湾的前几年,很多人的日子都过得很艰难。蒋经国虽然是蒋介石的儿子,但他一向对钱比较淡薄,那些年也没有攒下多少财产,比别人强不了多少。因此,宋美龄时不时会拿出一些钱给蒋方良,补贴他们一家的生活。

蒋方良是一个节约惯了的人,在那段比较清苦的日子里,除了接受宋美龄的援助,她也保持着十分简朴的生活习惯。

初到台湾的时候,蒋经国一家住在长安东路。为了节省生活开支,蒋方良在家里头自己养鸡。虽然身边有佣人照顾衣食起居,但她还是凡事亲力亲为,自己做家务、下厨、洗衣服,长安东路的邻居们经常能够看到她洗窗帘、洗床单的身影。

在几十年的岁月里,蒋方良的贤惠、隐忍,赢得了公公蒋介石的认可和肯定,丈夫蒋经国的尊重和敬爱。

1966年,蒋方良50岁,蒋介石送给她一幅字,上面写着:贤良慈孝。这四个字就是她一生的写照,但细想一想,这四个字,又何尝不是桎梏她一生的枷锁。

蒋经国和蒋方良

1969年,长安东路进行改造,蒋经国一家搬到七海寓所,这是一栋二层小楼。从那以后,他们一家一直住在这里,没有再搬过家。

进入70年代,蒋经国在台湾政坛上的地位节节攀升,蒋介石去世后,更是成为蒋介石的接班人,开启了“蒋经国时代”。但蒋方良并没有随着蒋经国攀上顶峰,而跟着享受尊宠荣耀,反而需要更加低调,更加小心翼翼。

1980年,蒋经国参加中正纪念堂落成典礼

长安东路时期,蒋经国一家还经常邀请一些朋友到家里做客、吃饭。

但到了七海寓所,蒋经国必须尽量减少迎来送往,减少私下曝光。因此,家里的聚会越来越少,蒋方良的日子也失去了很多热闹、很多欢笑。

蒋方良喜欢打麻将,打麻将是她很多年里的主要消遣。到了这时候,蒋经国希望她放弃打麻将的习惯,今时不同往日,她要树立良好的媒体形象。

随着年纪的不断增大,蒋方良的思乡之情与日俱增。

一开始,她身边也聚集了几个白俄罗斯朋友,和朋友们用家乡话聊天的时候,可以稍稍抚慰她的思乡之情。但是,随着蒋经国身份、地位的转变,蒋方良必须和朋友们减少来往,避免遭人口舌。

1975年,蒋介石去世后,宋美龄前往美国。1986年,宋美龄从美国回到台湾,蒋方良给她讲了一件事。

蒋方良说,有一次,她出席活动,媒体在报道上称她是蒋夫人,她看到后,立即嘱咐宣传人员下不为例,她是从来不准许别人称呼她为“蒋夫人”的,宋美龄听后说:“我当初没看错你。”

这句话,似乎是对蒋方良小心翼翼一生的心疼和认可。

1988年,蒋经国去世后,儿子蒋孝勇看母亲太寂寞、太孤独,劝她捡起麻将这个爱好,但蒋方良摇摇头,没有同意,她不愿意违背对丈夫的诺言。

蒋方良和蒋孝文

蒋方良和蒋孝章

蒋方良和蒋孝武

蒋经国、蒋方良和儿子蒋孝勇一家

2004年,蒋方良去世,结束了她隐忍的一生,终年88岁......