1949年选国旗,张治中反对在国旗上画一道杠,毛主席:有道理

1949年新中国成立前夕,一场关于国旗设计的讨论在中南海悄然展开。当时,"一颗星一条黄杠"的方案呼声最高,许多人都认为这个设计既体现了中国特色,又寓意深远。可是,在一次宴会上,张治中将军却独具慧眼,他端着酒杯走到毛主席身边,提出了不同的看法。

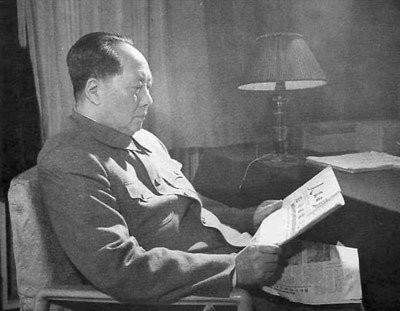

这位曾在黄埔军校担任要职、后来又为保护毛主席远赴重庆谈判费尽心血的将军,为什么会反对这个广受欢迎的设计方案?而毛主席又是如何看待这个出人意料的建议?这背后,又有着怎样鲜为人知的故事?

一、张治中的特殊身份

1920年的一个秋日,黄埔军校的大门前站着一位身材挺拔的军官。他就是时任广东陆军第一师参谋长的张治中。那时的他,刚从日本考察归来,正准备向孙中山先生汇报考察结果。

此时的张治中已经历了从安徽巢县走出来的艰辛岁月。1906年,年仅16岁的他只带着24块银元就踏上了求学之路。那时的他或许未曾想到,命运会让他在军事生涯中遇到那么多重要的历史转折点。

1924年春天,蒋介石出任黄埔军校校长后,一眼就相中了这位能力出众的军官。张治中随即被任命为黄埔第三期入伍生总队代理总队长,并获授上校军衔。正是在黄埔军校期间,张治中逐渐形成了自己独特的军事思想和为人处世的原则。

当时在黄埔军校,张治中负责管理军校日常训练工作。他经常对学生说:"做军人要有骨气,要有民族气节。"这句话不仅是对学生的要求,更是他后来行事的准则。

1927年,大革命失败后,张治中并没有随波逐流。他始终保持着自己的独立判断。1936年西安事变爆发时,张治中正在绥远前线与日军作战。得知消息后,他立即给蒋介石发电报,明确表态支持和平解决。

1945年抗战胜利后,面对即将爆发的内战,张治中再次展现了他敢说真话的性格。他给蒋介石写了一封长信,指出:"我国经历八年抗战,民穷财尽,若再起内战,必将违背民意。"这封信虽然没能阻止内战,但却展现了他爱国爱民的担当。

1946年重庆谈判期间,张治中更是表现出了超乎寻常的政治智慧。他作为国民党方面的谈判代表,不仅促成了双方达成停战协议,更是在毛主席住进美新园期间,多次派人暗中保护。

有一次,张治中得知有人企图对毛主席不利,立即加派人手,严密保护。事后毛主席得知此事,对张治中的为人十分感动。就是从那时起,毛主席对张治中有了更深的了解,认定他是一个真正希望和平的人。

1949年前夕,当许多国民党高级将领选择逃往台湾时,张治中却选择留在大陆。他说:"我从军多年,深知百姓疾苦。新中国即将成立,我愿为人民服务。"这句话,充分体现了他作为一个军人的担当。

正是这样一位经历过大革命、抗日战争、解放战争的将军,在新中国成立前夕的国旗设计讨论中,又一次展现了他直言不讳的性格特征。他的这个身份背景,也让他在讨论国旗问题时,既有军人的果敢,又有政治家的远见。

二、国旗设计的热潮

1949年8月,一场前所未有的全民设计活动在神州大地上展开。《人民日报》等全国各大报纸同时刊登了《征求国旗国徽图案及国歌词谱启事》,这个消息如同一块巨石投入平静的湖面,在全国掀起了巨大的波澜。

在重庆,一位年过七旬的老教师拿起画笔,连续几天不眠不休地画了十几幅设计图。他对前来探望的学生说:"这可能是我最后一次为新中国做贡献了。"

在东北的一个小村庄里,一群刚刚参加完土地改革的农民围坐在油灯下,争论着国旗应该是什么样子。有人说要画上镰刀,因为这是农民的象征;有人说要画上铁锤,因为这代表工人;还有人说,国旗上一定要有五角星,因为共产党就像北斗星一样指引着方向。

在上海的一间工厂里,工人们利用工间休息时间,用粉笔在黑板上画着各种图案。有的工人还特意带来了染料,在白布上试验不同的颜色搭配。

甚至在前线的战壕里,解放军战士们也在讨论着国旗的设计。一位老战士后来回忆说:"那时我们刚打完一场硬仗,指导员就召集大家讨论国旗设计。虽然我们都没有学过美术,但每个人都说出了自己的想法。"

短短一个月时间里,相关部门就收到了来自全国各地的1920件应征稿件,总计2992幅图案。这些设计方案中,既有出自名家之手的精心之作,也有普通百姓用铅笔素描的朴素构思。

经过初步筛选,这些设计方案大致分为了四类。第一类是以红色为主,配以白、蓝、黄等色,并加入五角星图案。这类设计占到了投稿总数的近四成,是最受欢迎的方案。

第二类设计采用了两色或三色横条(竖条)构成,并添加了五角星、镰锤、嘉禾或齿轮等元素。这类设计占比约三成,但因为过于复杂,不够简洁大方。

第三类设计主要以嘉禾、齿轮为主,有些还加入了五角星。这类设计约占两成,但评审专家认为这些符号过于具象,不够庄重。

第四类则是以镰刀和斧头交叉为主题,配以五角星。这类设计占比最少,仅有一成左右。很多专家认为这类设计过于模仿其他国家的国旗,缺乏中国特色。

在这些方案中,最受关注的是三个设计:"复字一号"、"复字三号"和"复字四号"。这三个方案都采用了红色为主色调,都包含了五角星元素,但在细节处理上各有特色。

让人意想不到的是,最终被选中的"复字三十二号"方案,在一开始并未引起太多关注。这个方案由一位普通的财务工作者设计,却在后来的讨论中逐渐显现出独特的魅力。

三、张治中的独到见解

1949年9月23日,中南海的丰泽园里灯火通明。这天,毛主席特意设宴招待参加新政协会议的代表们。宴会厅内觥筹交错,各界代表热烈讨论着新中国即将成立的喜悦。

张治中坐在自己的位置上,目光不时投向主桌。他注意到毛主席正在与几位代表交谈,这让他想起两天前在会议上讨论国旗方案时的情形。当时,"复字四号"方案获得了不少代表的支持,这个带有一颗大星和一条黄杠的设计似乎已经成为了最热门的人选。

就在宴会进行到一半时,张治中看到毛主席身边暂时没有人。他端起酒杯,缓步走向主桌。走近后,张治中先是向毛主席敬了一杯酒,然后说道:"毛主席,我有一个问题想请教,如果您觉得不方便公开回答,我一定为您保密。"

毛主席放下筷子,示意张治中继续说下去。张治中直言不讳地问道:"毛主席对哪一个国旗方案最满意?"这个问题让周围几位代表也不由得侧耳倾听。

毛主席笑着回答:"我倾向于一颗星一条黄河的那个方案,你觉得如何?"

张治中立即摇头说:"我反对这个设计。"他的态度之坚决,让在场的人都颇感意外。

"为什么?"毛主席显得很感兴趣。

张治中一口气道出了三点理由:"第一,国旗是国家的象征,应当庄重统一。在旗面上画一道横杠,会让整个画面被分割成两半,这种分割的寓意不好。第二,用一条直杠来代表黄河,在科学上说不通。黄河九曲十八弯,怎么能用一条直线来表示?第三,这个设计太简单了,老百姓一看到这条黄杠,很容易联想到孙悟空的金箍棒,这样就失去了国旗应有的庄严性。"

张治中的这番话引起了毛主席的深思。他点点头说:"你说得很有道理。这样吧,过两天我们再专门找时间,把大家召集起来,好好研究研究这个问题。"

第二天,张治中又遇到了几位参与国旗设计评选的代表。有人问他为什么要在宴会上提出这个问题。张治中解释说:"国旗不是一时之事。它将代表我们的国家屹立于世界民族之林。今天我们定下的旗帜,将来要传之千秋万代。所以在这个问题上,我们一定要慎重。"

这番话很快传开了。有人说张治中太过挑剔,但更多的人开始重新思考国旗设计的深层含义。一位老艺术家说:"张将军虽然不是学美术的,但他说得很在理。国旗设计不能只看表面,更要考虑它的象征意义。"

事实证明,张治中的这番进谏,为后来五星红旗的最终确定起到了关键性的推动作用。他的直言不讳,让整个国旗设计的讨论从形式层面提升到了更深的文化和政治内涵层面。

四、意外转机

就在张治中提出反对意见的第二天,一个意想不到的转机出现了。在整理投稿作品时,工作人员发现了一份编号为"复字三十二号"的设计方案。这份方案出自一位名叫曾联松的普通财务工作者之手。

曾联松是浙江人,从小就对绘画有着浓厚的兴趣。当时,他在上海一家工厂做会计工作。1949年8月,当他看到报纸上的征集启事后,立即投入到设计工作中。

在设计过程中,曾联松想到了一个关键问题:新中国的国旗应该体现什么?有一天晚上,他听到街坊邻居在聊天时说:"咱们盼星星盼月亮,终于盼到共产党来了!"这句话给了他灵感。

"复字三十二号"方案的独特之处在于它的构思。曾联松没有采用当时流行的黄河、长江等地理元素,而是选择了五角星作为主要图案。在他的设计中,一颗大五角星代表中国共产党,四颗小五角星代表各阶层人民,五颗星星紧密相连,象征着全国人民的大团结。

这个方案最初并未引起太多关注。直到那天,艺术家田汉在审阅方案时被这个设计吸引。他立即找到毛主席,将这份设计呈上,并说:"这个设计虽然简单,但寓意深远。只是上面的镰刀斧头是否有必要保留?"

毛主席接过设计图仔细端详。这个设计与其他方案最大的不同在于,它完全摒弃了地理标志,而是用政治符号来表达新中国的特点。更重要的是,这个设计避免了张治中所说的"分割"问题,整个画面浑然一体。

随后,一场专门讨论国旗设计的会议在中南海召开。会议上,曾联松的设计方案引发了热烈讨论。有人问:"为什么要把五角星放在左上方?"工作人员解释说,这样设计可以让旗面显得更开阔,五角星的光芒更加耀眼。

郭沫若指出:"这个设计的另一个妙处在于,它既有独创性,又保持了社会主义国家国旗的某些共同特征。红色象征革命,黄色象征光明,这些都是很好的寓意。"

沈钧儒也表示赞同:"五星的排列非常巧妙。四颗小星各有一个角对准大星的中心,这种构图既美观,又表达了团结向心的政治寓意。"

就连之前一直反对"一星一杠"方案的张治中也连连点头:"这个设计确实好,它既避免了分割的问题,又充分体现了新中国的特点。尤其是那四颗小星环绕大星的设计,让人一看就明白是什么意思。"

在场的人还注意到,这个设计完全符合此前发布的征集要求:红色为主,构图简洁,富有中国特色。而且,这个方案完全避免了其他设计中过于写实或过于抽象的问题。

这个意外发现的设计方案,最终成为了新中国国旗的雏形。它不仅化解了此前的争议,更重要的是,它用最简洁的形式表达了最深刻的政治寓意。

五、最终的选择

1949年9月25日,中南海怀仁堂内座无虚席。这是一场决定新中国国旗的重要会议。毛主席坐在主席台上,环顾四周说道:"今天我们要讨论一个重大问题。新中国的国旗不仅关系到我们现在,更关系到子孙后代。"

接着,毛主席展示了"复字三十二号"的设计图,并作了详细说明:"五星红旗的设计非常好。大家看,这一颗大星代表中国共产党的领导,四颗小星代表工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级。中国革命的胜利,正是在共产党领导下,团结各阶级共同奋斗取得的。"

张治中立即表态支持:"这个设计确实很好。它既避免了分割的问题,又充分体现了团结的主题。特别是四颗小星环绕着大星,这个构图既美观又有深意。"

陈嘉庚也发表了自己的看法:"我刚从东北视察回来,一路上看到人民群众对新中国充满期待。这面五星红旗正好体现了全国各族人民团结一心的愿望。"

会议进行到一半时,一位老工人代表站起来说:"我们厂的工人都很支持这个设计。红色象征革命,黄色的星星象征光明,这种搭配让人看了就觉得充满希望。"

一位来自延安的农民代表也说道:"这面旗帜设计得好啊!我们老百姓一看就明白是什么意思。大家团结在党的周围,共同建设新中国。"

经过充分讨论,1949年9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议正式通过决议,确定五星红旗为中华人民共和国国旗。

这个消息传出后,全国各地立即行动起来。在北京,一群老裁缝连夜赶制国旗。他们用最好的红布,最细的针线,一针一线地缝制着。其中有一面特制的大号国旗,就是为开国大典准备的。

1949年10月1日清晨,天安门广场上人山人海。当毛主席宣布中华人民共和国中央人民政府成立时,五星红旗在雄壮的国歌声中冉冉升起。现场亲历者回忆说,当第一面五星红旗升起的那一刻,整个广场沸腾了。

开国大典结束后,设计者曾联松默默地站在人群中,望着天安门上飘扬的五星红旗。旁边有人认出了他,问他是不是感到骄傲。曾联松说:"这不是我个人的功劳。这面旗帜凝聚着全国人民的智慧,是大家共同的创造。"

后来,新华社在答复读者关于国旗含义的提问时说:"五星红旗上的红色象征革命。五角星及其相互关系,象征着中国共产党领导下的革命人民大团结。黄色的星星在红色的旗面上熠熠生辉,寓意着革命事业光明灿烂。四颗小五角星各有一角,正对着大星的中心点,这表示全国人民团结在中国共产党的周围。"