大国崛起是近些年来非常引人注目的词汇,随着中国成为世界上第二大经济体,大国崛起就和中国挂钩。

一个大国的经济崛起,必定要追求相等的政治地位、国际地位。

于是大洋彼岸的美国就惶恐不安,屡屡发布“中国威胁论”等相关言论。

关于新型崛起国家和老牌守成国家之间的关系,在历史上并不少见。

古典时期爱琴海附近的雅典-斯巴达之争,更是被政治学者艾利森冠以“修昔底德陷阱”。

既然美国如此忌惮中国的壮大,为何不未雨绸缪应对中国,反而于20多年前放过中国呢?

实力的弱小

实力的弱小二十多年前,世界线还处于二十一世纪第一个十年的初期。

那时,苏联刚刚解体,和苏联拥有同一套意识形态的中国人惶惶不可终日,不知前路该走向何方。

深处底层的劳动人民,虽然对于国际局势不甚了解,但生活中的“柴米油盐酱醋茶”却是很容易感知,他们越来越感到生活的艰难。

九十年代的分税制改革,让中国大部分群体的农民的处境发生了翻天覆地的变化。

教育要交钱,医疗没保障,还要上交皇粮,农民们心中的怨气与日俱增。

所谓经济基础决定上层建筑,八九十年代频繁爆发的社会恶性事件就是最好的事实反射。

所幸的是,中国有一批卓越的政治家和知识学者,他们沿着邓公“韬光养晦、专心发展”的战略,选择加入了以欧美为主导的世界经济体系中。

在此背景下,中国经历了长时间的谈判,终于在2001年加入了世贸组织(WTO),这是一项划时代的举措。

入世之前,人们曾广泛的认为中国一旦加入WTO,农业、汽车制造、银行业、电信业和零售业等领域必将经历短暂的阵痛期,一如女性月经发作时必须要忍耐几天的痛苦一般。

事实也确实如此,不少国企工人无奈下岗,失去了工作,沦为了社会边缘人物。

然而,顽强的中国人民用劳动和汗水克服了“阵痛期”,中国的出口自此大幅度增加,完全脱变为一个以密集型劳动出口贸易国家。

仅在2001年-2007年这短短的五六年里,中国的出口额以年平均28.9%的速度递增。

与此相比,之前10年的年均出口增幅只有14.5%。

制造大量的商品出口到世界各个国家,为中国积累了大量的外汇和财富。

可是,由于中国人口众多,且生产的都是低端商品,大头的利润都被政府和外贸资本家收走,留给底层工人的只是微乎其微的一部分利润。

到了2005年,中国全年的GDP也只有183868亿元,虽然比前年提高了10个百分点,在全球各国的排名刚刚超过英国,位居第四。

在人均上,国民的人均GDP为1740美元,全球排名128位。

农民的全年纯收入仅为3255元,还不如现在一个上班族一个月的工资水平(不考虑通货膨胀),城镇居民人均可支配收入也不过10493元。

在工业领域,中国的实力更是弱小到无以复加的地步。

仍记得那个年代,最流行的一句话便是“中国依靠出口了几亿件衬衫才能换回一家飞机”。

知名杂志《意林》、《读者》更是充斥着“中国连圆珠笔的滚珠都造不出的”言论文章。

科技实力的弱小,美国自然不会将中国放在眼中,更不会认为中国是一个合格的战略对手。

实话实说,那时的中国根本没有挑战美国在亚太地区的霸权地位。

哪里会像现在,敢在外交场合对美国说出“你们没有资格在中国面前耀武扬威”这样振奋人心的驳斥。

“反恐战争”的机遇

“反恐战争”的机遇2001年9月11日,美国民航的两架客机,遭到了中东恐怖组织“基地”的劫持,先后撞上了纽约世贸中心双子塔,导致近3000人死于非命。

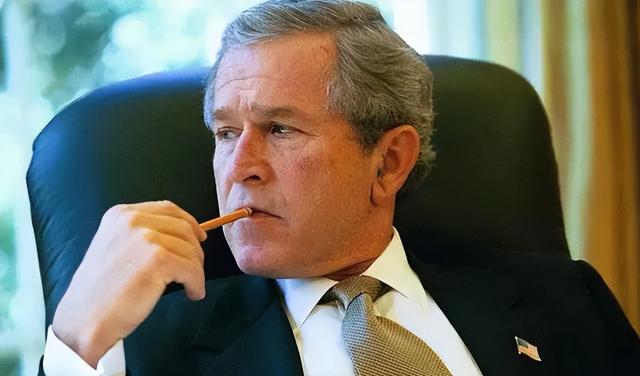

回顾历史,人们难以忘记参加孩童活动的小布什总统初次听到这条消息的震惊表情。

不到一个月,小布什总统就在世贸废墟上发表了演讲,措辞严厉地要对中东地区的恐怖分子发动报复性行为。

随后,美国开始空袭阿富汗,推翻了包庇基地组织的塔利班政权,从此开起了“美国历史上最长的战争”。

美国遇上了大麻烦,中国领导人却在第一时间打去了电话,向美国和遇难者家属表示同情。

很多人不知道的是,几个月前,美中关系因南海撞机事件陷入了僵局,双方就责任归属问题争执不下。

愤怒的小布什甚至在4月底放出了狠话:“美国将不惜一切代价协防台湾”。

中国政治家有着非同一般的嗅觉,知道此事如果再闹下去,不利于中国的发展。

可是,本·拉登为中国人送上了大礼,搞出了“9·11”事件。

于是趁着这一契机,中国政治家率先释放出善意,表示愿意和解。

小布什迫于国内压力,不得不将国家安全的重心转移到“反恐战争”上。

为了实现这一目标,小布什也需要中国的支持,他便借坡下驴,在撞机事件爆发后的一个月,出访了中国,出席了亚太经济合作组织峰会。

在峰会上,小布什一改之前严厉的口吻,不再将中国称为“战略竞争者”,而表示要和中国建立“建设性的合作关系”。

几个月后,美国和中国外长级别的磋商也如期举行,两国同意在经济、贸易、能源、科技等多个领域展开合作。

相应的,中国还和华盛顿分享了有关恐怖主义网络的情报,兵在边境地区阻断了恐怖主义团体的资金支持。

此后的关键十年,美国将反恐视为外交政策的重头戏。

根据美国政府的官方统计数字,仅在2001年10月-2019年9月,美国在阿富汗的军事支出总额就达到了7780亿美元。

除此之外,还有2300多名美军大兵于战争中死亡,2万多名受伤。

卡塔尔乔治城大学的政治学教授列文就说:“美国在反恐上的投入使其客观上放松了对中国崛起的警惕,放慢了对中国的战略围堵。而中国则抓住了这难得的战略机遇期,利用较为稳定的国际环境进行自我壮大,实现了令人惊叹的经济腾飞和军事建设。”

和列文持有相同观点的还有美国总统拜登,在2020年阿富汗撤军之际,拜登在全国讲话中说道:“在这场竞争中,中国和俄罗斯最希望看到的就是美国在阿富汗陷入了另一个十年。”

此后的二十年,中国的经济一飞冲天。

按照世界银行的统计,以购买力评价,中国的GDP于2020年增到了23万亿美元,美国对华贸易逆差飙升至4192美元(截至到2018年),中国更是成为全球最大的债权国家。

有了财富,中国的工业实力也猛增到全球第一,在新能源、光伏、无人机、AI、空间站建设、卫星系统、船舶制造等多个领域都处于世界一流水平。

就是在军事上,也在迎头赶上美国,下水了三艘航母,还有超音速导弹,弹道导弹、万吨驱逐舰等多款军事设备。

中美关系的未来

中美关系的未来小布什之后,上台的奥巴马就回过味来,看穿了中国的野心,于2009年12月在哥本哈根大会上高调宣布了“重返亚太”战略。

如何对待中国?奥巴马执行的是“接触+规则”混合型制度制衡战略,即一边要求中国在美国主导的国际秩序中分担美国的责任,又在关键事务压制中国的发展。

轮到特朗普大统领,就干脆直接摊牌了,明确提出“大国竞争战略”,将中国定位最大的“战略对手”,将经贸事务和国家安全挂钩。

由此,在政治学界还创造了一个新的词汇-“新冷战”。

在美国政治学界,支持“新冷战”的有两大理论,一个就是备受追捧的约翰·米尔斯海默主张的进攻性现实主义。

在米尔斯海默的眼中,中美之争就是零和博弈。

大国以权力最大化为核心目标,随着中国自身实力的不断增强,中国必然会把经济实力转化为军事实力,寻求地区霸权。

另一个理论就是哈佛大学肯尼迪学院创始院长艾里森提出的“修昔底德陷进”,他认为历史总是不断反复,新的强权崛起会对现存秩序产生结构性的挑战,从而导致对旧有的强权发生冲突。

历史上这样的竞争屡见不鲜,雅典和斯巴达的地区之争、英国和西班牙的海权竞争……在过去的500年中发生了16次,只有4次是以和平收场。

当然,在核武器这把“达摩克利斯”之剑的威慑下,中美“新冷战”去除了意识形态色彩,更多的是利益之争。

耶鲁大学教授大卫·盖伦特就认为和苏联不同,中国更喜欢无硝烟的战争——经济战、金融战、科技战。

事实恐怕也正如大卫预料的一样,不论是民主党、抑或是共和党,两党在经济层面可谓是达成了共识,本是商人的特朗普就特喜欢用关税解决问题,在2018年对中国发动了贸易战,要对中国出口到美国的几百亿美元加征关税。

同贸易战相伴而来的是科技战,还是在2018年8月,美国通过了《出口管制改革法案》,在14个高精尖领域都被列入了出口管制,上百家中国企业列入了“实体清单”。

可以预见,在未来十年,中美的竞争将会继续进行,直到双方中的一方甘愿服输下场。

结语:

结语:从二战结束之后,美国就取代了英国,成为了世界一霸。

冷战结束后,美国会和中国保持着不错的关系,不是因为它心善,更不是它愚蠢,而是基于美国国民的需求,不得不放松了对中国的看管。

但中国不是“池中物”,更不是舞台上任人操弄的玩偶,一时的忍耐,只是以退为进,只待明日的展翅高飞。

追求民族复兴、追求世界人民大团结一直是中国奋斗的目标,也是中国为世界发展中国家提供的另一条康庄之路。

参考资料

《911事件20周年:美国全球反恐为中国打开了“机遇之门”?》BBC中文

《范式转换:中美关系的新态势、新定位》 亚太安全 2023年第5期